暑い夏を元気に越せるようにと厄を祓う夏越の大祓(なごしのおおはらえ)神事。ここ大神神社の摂社の綱越神社(夏越が綱越に転訛されたと思われる)は御祓祭(おんぱらまつり)と呼ばれ古くから親しまれています。神馬曳きや、古歌を唱えながら茅の輪をくぐる神事が行われます。神前では♪おんぱらさん〜おんぱらさん♪の囃子で輪になっての踊りの奉納も行われていました。前夜から種々の奉納があり、当日夜には花火大会も行われます。

(2007.7.31)(桜井市) |

|

|

=========================================================================================

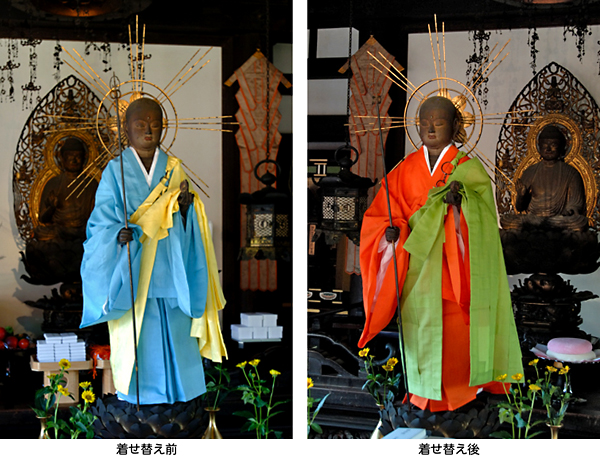

この裸地蔵さんは元々は興福寺延寿院のご本尊だったそうですが、明治の廃仏棄釈の時にこの伝香寺に預けられたそうで、秘仏とされていますが、年に一度衣の着せ替えを本堂にて行われ、法要が行われます。一年間身につけておられた衣を下着までそっくり替えられます。地蔵さんの裸を見るのもめずらしいことです。尼僧の発願で造立されたお地蔵さんらしく胸飾りがつけられており清楚なお姿です。

(2007.7.23)(奈良市) |

|

|

| 襦袢、下着、袴、衣、袈裟と慎重に着せ替えていかれます。今年の法衣は赤を基調にされており、赤い袴を着けられる時には、お参りの方からも感嘆の声と笑顔が見られました。(2007.7.23)(奈良市) |

|

|

衣の組合わせは10通りぐらいあるそうですが、その年の組み合わせを決められるそうです。昨年は青と黄色、今年は赤と黄緑、美しいお姿の仕上がりでした。

(2007.7.23)(奈良市) |

|

|

========================================================================================

| ご本尊のお地蔵さんは本堂の奥の方にある石仏龕(せきぶつがん)。法要のあと、法話が行われていました。本堂は元々は石仏龕を拝むための礼堂だったそうですが優美な形状で国宝に指定されています。蔀戸を開け縁側に提灯が並び、法話をされているという静かな地蔵盆会でした。南門からそっと拝ませていただきました。(2007.7.23)(奈良市) |

|

|

=========================================================================================

福智院はもとは興福寺大乗院の地蔵堂で、古来南都における地蔵信仰の霊場だったそうです。そんな由緒からか、近隣の南都の大寺の住職も数名法要に参加されていました。本堂での法要の間境内で小さな護摩で、参拝者の願いを書いた札を焚かれます。本堂での法要を終えてから、全僧でここでも読経されます。

(2007.7.23)(奈良市) |

|

|

ご本尊の地蔵菩薩は千仏光背を背負った6.76メートルもあるどっしりとしたもので、慈相をたたえて鎮座されています。その地蔵菩薩さまの前で子供らによる数珠繰りが行われます。住職を中心に輪になって読経にあわせ108の玉の大きな数珠を繰っていきます。子供らもゲーム感覚ながらもそれなりに神妙にお祈りもしていました。

(2007.7.23)(奈良市) |

|

|

=========================================================================================

都祁の上深川には伝統的な宮座講があり、時季、時季に五穀豊穣祈祷などの行事が行われています。夏至の頃に「ゲー」と言われる念仏講が行われます。「ゲー」の意味は古老にお聞きしてもよくわからず、記録もないそうです。多分夏至ごろに行われるので、「夏=げ」が謂われではないかとの推測が多いようです。名のとおり暑い夏を乗り切り、村の繁栄を願う意味がるようにも思えます。行事の間に直会で昼食があり、そのあと昼寝をして、またお念仏を上げられるというのも、そんな意味があるのかもしれません。「題目立」で知られる八柱神社の宮座講の方(現在15軒)で行われています。

(2007.7.22)(奈良市) |

|

|

「ゲー」の供物は特徴的で、6つの板台にそれぞれ9つの銅杯を並べ、その中に樒(しきみ)の葉を1枚ずつ入れ、対角線上の2つの銅杯には4枚の葉を入れます。これらの準備は宮座講の中の若手(と言っても37才で大人講の仲間入りをされた方々)の仕事。先輩達はのんびりと座敷で談話。

(2007.7.22)(奈良市) |

|

|

=======================================================================================

龍田大社は社伝によると崇神天皇が凶作や疫病退散を願って創建されたそうです。風鎮祭は悪風を除き、順風の到来を祈る祭礼で、天武天皇(675年)に始まるという由緒があります。龍田神楽や風神太鼓などが奉納されますが、近年は本殿を焼けつくすかの勢いの花火が奉納され、神職が祈祷をされます。

(2007.7.1)(三郷町) |

|

|

今年は、小雨まじりの天候で、クライマックスの仕掛け花火は煙でよく写りませんでした。

2004年のものをご覧ください↓↓

風鎮祭では盆踊りも行われます。境内の真ん中の御幣を中心に輪になって踊られます。神社で盆踊りは?ですが、河内音頭や豪州音頭が踊られます。セミプロ集団の唄い手、踊り手も方々から集まり競演の様です。

(2007.7.1)(三郷町) |

|

========================================================================================

| 蔵王堂で蓮華会の行われるこの日、1000年以上も続いている蛙飛び行事も行われます。その蛙は神輿に乗って吉野山の参道を上がってきます。吉野山の総門と言われる黒門をくぐって蔵王堂に向かいます。(2007.7.7)(吉野村) |

|

吉野山の金峯山寺の蔵王堂で蓮華会が行われますが、この日1000年以上も続いている蛙飛び行事も行われます。不心得な男が神仏を侮辱したのでオオワシにさらされ、その後、男は後悔したので、金峯山寺の高僧が男を蛙の姿にして救い出し、蔵王権現の宝前でその法力によって人間に立ち返らせたという伝説を再現したもの。愛嬌のある蛙が飛び跳ねるめずらしいお祭りです。

(2007.7.7)(吉野村) |

|

法力によって人間に立ち返らせ瞬間。

(2007.7.7)(吉野村) |

|

=========================================================================================

大山蓮華と書きますが、高山に咲く蓮華状の花という意味でしょうが、天女花とも書かれるように、深山で、ほのかな香りと大きい(6〜8センチ)わりにつつましく下向き加減に咲く様は高貴な感じさえもするものです。高山の山深いところに植生しますが、全国的にも大変少なくなっているようです。これは和佐又山のものですが、このあたりにも昔はそこそこあったそうです。今では大峯山系の何カ所かと、弥山〜八経岳あたりに保護されながら咲いており、この花に会うためだけに4時間以上もかけて登られ方もおられるとか。

(2007.7.5)(上北山村) |

|

渓流の岩場に張り付くように咲いていました。ちょうどミヤマカラスアゲハでしょうか飛んで来てくれました。

(2007.7.5)(天川村) |

|

| 川迫川渓谷(天の川渓谷)あたりは紅葉で有名ですが、初夏には岩場の割れ目にへばりつくようにカワサツキが咲きます。増水時にはどうして凌ぐんだろうかと思ったりしながらその逞しさに驚きます。エメラルド色の渓流に初夏の陽光を受けて綺麗に咲いていました。。(2007.7.5)(天川村) |

|

元興寺には境内や近くから発掘された様々な石仏や地蔵さんをたくさんまつられています。その間に桔梗。

(2007.7.3)(奈良市) |

|