近撮_2012.12

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示し、

掲載後に順次、「風景」「行事・祭」「花ごよみ」「桜」「鹿」などに区分して掲示します。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

大和路写真帳

最近作を撮影順に区分なしで掲示し、掲載後に順次、「特集」「行事・祭」「風景」などにに区分の予定。

過年分も合わせてご覧いただければ幸いです。(できるだけかぶらないシーンを載せていますので)

| 正月迎え |

|

| 伊勢エビの注連縄 |

|

[伊勢エビの注連縄_甲斐神社] |

|

| 砂もち |

|

[砂もち_佐紀神社] |

|

| カラスドンの餅 |

|

[カラスドンの餅_誓多林町] |

|

| 田んぼの注連縄 |

|

[田んぼの注連縄_今市町] |

|

-------------------------------------------------------------------参考 ----------------------------------------------------------------------

2009年撮影

|

[神の道_八幡神社_観音寺町] |

|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| おん祭_春日大社 |

|

|

| 大宿所祭 |

|

[御湯立_大宿所祭] |

|

|

[ソネッタン_御湯立_大宿所祭] |

|

|

[巫女_大宿所祭] |

|

| 八幡詣 |

|

[八幡詣1_手向山八幡宮] |

|

|

[八幡詣2_手向山八幡宮] |

|

|

[神饌_手向山八幡宮] |

|

| 宵宮祭 |

|

[宵宮祭_若宮神社] |

|

|

[御戸開の神饌_宵宮祭_若宮神社] |

|

|

[神楽舞_宵宮祭_若宮神社] |

|

|

[祭列_宵宮祭] |

|

| 暁祭 |

|

[暁祭_お旅所] |

|

|

[神楽_暁祭_お旅所] |

|

|

[撤饌1_暁祭_お旅所] |

|

|

[撤饌2_暁祭_お旅所 |

|

| お渡り式 |

| 多くの例では、神様が御旅所へ遷られる行列を「お渡り式」と言われますが、おん祭のお渡り式は、すでに遷幸の儀により御旅所に遷られている若宮のもとへ、祭礼に加わる人々や芸能集団が社参する行列のことを言います。近年に加わったという新しいものもありますが、第一番の日使(ひのつかい)から十二番の大名行列までの多くは古式にのった伝統の行列。 |

|

[神子_お渡り式] |

|

|

[馬長児(ばちょうのちご)_お渡り式] |

|

|

[大名行列_お渡り式] |

|

|

[奴_お渡り式] |

|

| お旅所祭 |

|

[柏手_お旅所祭] |

|

|

[献饌_お旅所祭] |

|

|

[お旅所祭] |

|

|

[大和士参籠_お旅所祭] |

|

| ぶと_神饌 |

|

[ぶと_春日大社] |

|

---------------------------------------------------ご参考------------------------------------------------------------- |

|

[ブト_菖蒲祭_漢国神社] |

|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 冬至祭_正暦寺 |

一年中で最も昼が短く夜が長い冬至(本年は12/21)。正暦寺では毎年12/22に冬至祭が行われます。冬至の日には柚子湯を使ったり、小豆粥を食べる風習もありますが、カボチャを食べると中風にならず、長生きするという言い伝えもあります。正暦寺では護摩を焚き加持祈祷をされます。 |

|

[祈祷加持1_冬至祭_正暦寺] |

護摩堂で一山の僧侶により参拝者に加持祈祷をされます。 |

|

[祈祷加持2_冬至祭_正暦寺] |

(2012.12.22)(奈良市) |

|

[祈祷加持3_冬至祭_正暦寺] |

(2012.12.22)(奈良市) |

|

[仏供_冬至祭_正暦寺] |

カボチャに漆塗りのお箸を指したものが供えられます。カボチャ2個にそれぞれ54本合わせて108本が供えられ、加持祈祷をお受けになった方に授けられます。 |

==================================================================================================

| 注連縄奉納_大神神社 |

各寺院で師走に入ると正月の準備がに忙しくなります。注連縄も取り替えられますが、大神神社では大注連縄を岸和田の神社から奉納され、新しく掛け替えられます |

|

[注連縄奉納_大神神社] |

(2012.12.9)(桜井市) |

==================================================================================================

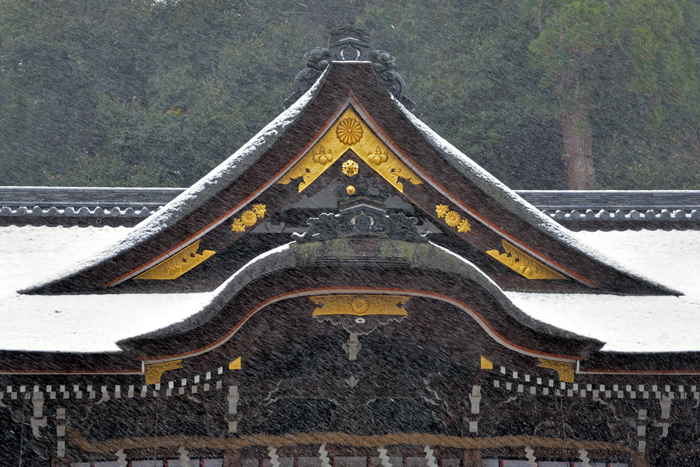

| 大神神社 |

|

|

[雪の本殿_大神神社] |

(2012.12.9)(桜井市) |

|

[黄葉_大神神社] |

(2012.12.9)(桜井市) |

|

[巳の神杉_大神神社] |

江戸時代には、「雨降杉」とあり、雨乞いの時に里の人々が集まり、この杉にお詣りをしました。いつの時代からか、杉の根本に、巳(み)さん(=蛇)が棲んでいるところから、「巳の神杉」と称せられるようになり、巳さんの好物とされる卵が、酒とともにお供えされています。 |

|

[御供え_巳の神杉_大神神社] |

熱心にお参りされる方多く、巳さんの好物とされる卵が、酒とともにお供えされています。 |

==================================================================================================

===========================================================================================================================

| HOMEへ |