近撮_2015.10

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

| 戸たて祭り_櫛玉比女命神社 |

弁才天、南、的場、萱野の四大字のだんじりが伊勢音頭を唄いながら巡行します。宵宮の櫛玉比女命神社への宮入りは豪壮で、早打ちの太鼓と鉦の音とともに一気に拝殿に突っ込みます。名前の由来は村のみんなが戸を立てて(閉めて)祭りに参加したことによるとのことですが諸説あり定かではないようです。 |

|

[宮入り 1_戸たて祭り _櫛玉比女命神社] |

|

|

[宮入り 2_戸たて祭り _櫛玉比女命神社] |

|

|

[宮入り 3_戸たて祭り _櫛玉比女命神社] |

|

|

[奉幣 1_櫛玉比女命神社] |

|

|

[奉幣 2_櫛玉比女命神社] |

|

|

[伊勢音頭_戸たて祭り _櫛玉比女命神社] |

|

==================================================================================================

| 田原の火祭り_菅原神社 |

田原菅原神社の秋祭り。夕暮れに集落の上地区と下地区の当屋さんから村の中程の高台に鎮座する菅原神社まで大きな松明を先頭にお渡りが行われます。松明は長さ7メートルの竹を結わえた大きな松明。頭屋さん、御供担ぎが続き、村人が提灯を手に手に続きます。 |

|

[田原の火祭り 1_菅原神社] |

|

|

[田原の火祭り 2_菅原神社] |

|

|

[田原の火祭り 3_菅原神社] |

|

==================================================================================================

| 宵宮祭_糸井神社 |

糸井神社は結崎宮とも呼ばれ春日大社傘下の由緒ある古社。結崎五垣内(市場、中村、辻、井戸、出屋敷)五組の当家はそれぞれ春日大明神、事代主命、大国主命、住吉大神、稲荷大明神の御分霊を各々一年間祀ります。祭りの前二週間当主宅でお仮屋を祀った後、当主の神さんを先頭に稲霊「みきにない(柳、神酒、稲束、カマス)」と御幣を持って、神社へお渡りが行われ、奉弊神送り神事が行なわれます。宵宮、本宮ともお渡り・神事が行なわれますが御幣と神酒の色が異なります。 |

|

[宵宮お渡り _糸井神社] |

|

|

[当屋奉幣_糸井神社] |

|

|

[龍田神楽_糸井神社] |

|

==================================================================================================

| 秋祭り_龍田大社 |

宵宮の太鼓台宮入り7台、明けて本祭ではお旅所からご神霊2体が鳳輦御輿でお帰りになり、続いて7台の太鼓台の宮入りが賑やかに行われます。 |

|

[還幸 1_龍田大社] |

|

|

[還幸 2_龍田大社] |

|

|

[宮入り 1_龍田大社] |

|

|

[宮入り 2_龍田大社] |

|

==================================================================================================

| 宮入り_広瀬神社 |

私の地元、氏子でもある広瀬大社の秋祭り。特徴的なものもありませんが、二つの集落(城古、市場)から太鼓台が出ます。宵宮には提灯台、子供御輿と一緒に宮入りします。 |

|

[宮入り 1_市場] |

|

|

[宮入り 2_城古] |

|

==================================================================================================

| ふるまつり_石上神社 |

石上神宮から市内の田町(旧田村)の御旅所まで渡御するので「田村渡(たむらわたり)」とも呼ばれています。 |

|

[渡御祭(田村渡り)_石上神社] |

|

|

[お旅所祭_石上神社] |

|

|

[お稚児さん_石上神社] |

|

==================================================================================================

| 御回在_大輪田 |

大阪平野の融通念仏宗の大念仏寺から「十一尊天徳如来掛図」がご出向、大和の国御回在が行われます。毎年9月初旬にご出向、12月の中旬にご帰光の約100日間。いわば特別ご出張檀家廻りのようなもの。檀家さんからは「如来さん」とも呼ばれています。 |

|

[御回在_大輪田] |

|

==================================================================================================

| 例大祭(火祭り)_往馬大社 |

往馬(いこま)大社の秋祭りで一般に火祭りと呼ばれています。高座の神前から火をいただき一気に境内から外まで走り抜けます。10秒の祭りと言われるほどにあっという間の神事です。もちろん古式に則った神事も多彩に行われますが、ほとんどが競争で成り立っており、昔から勝負祭りとか喧嘩祭りとも呼ばれてきたようです。 |

[禊ぎ_往馬大社] |

|

[神饌作り_往馬大社] |

|

|

[宵宮松明_往馬大社] |

|

|

[宵宮大松明 1_往馬大社] |

|

|

[宵宮大松明 2_往馬大社] |

|

|

[弁随の舞_春日社] |

|

|

[御供上げ_往馬大社] |

|

|

[オハナ立て_往馬大社] |

|

|

[巫女神楽_往馬大社] |

|

|

[火祭り_往馬大社] |

|

==================================================================================================

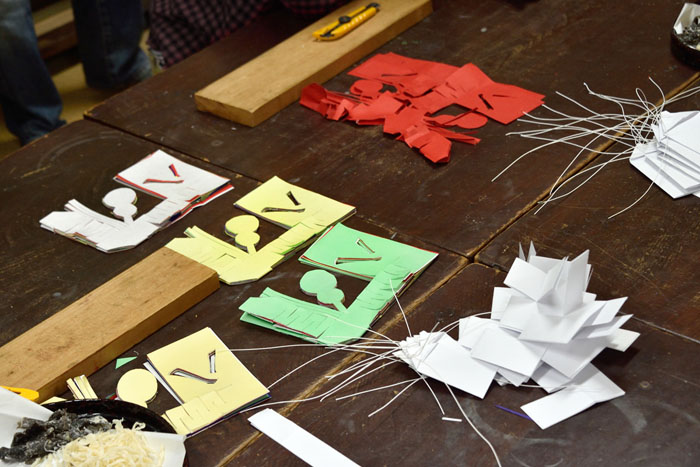

| 例大祭_大安寺八幡神社 |

奈良市東九条町に鎮座する八幡神社。 |

|

|

[花御供_大安寺八幡神社] |

|

|

[花御供作り_東九条町] |

|

|

[花御供作り_大安寺町] |

|

|

[花御供作り_八条町] |

|

|

[分霊還幸の儀 1_八条町] |

|

|

[分霊還幸の儀 2_八条町] |

|

|

[宵宮お渡り_大安寺町] |

|

|

[本宮お渡り_東九条町] |

|

|

[当屋稚児の接待_大安寺八幡神社] |

|

|

[当屋稚児_大安寺八幡神社] |

|

|

[神饌_ミキニナイ_大安寺八幡神社] |

|

==================================================================================================

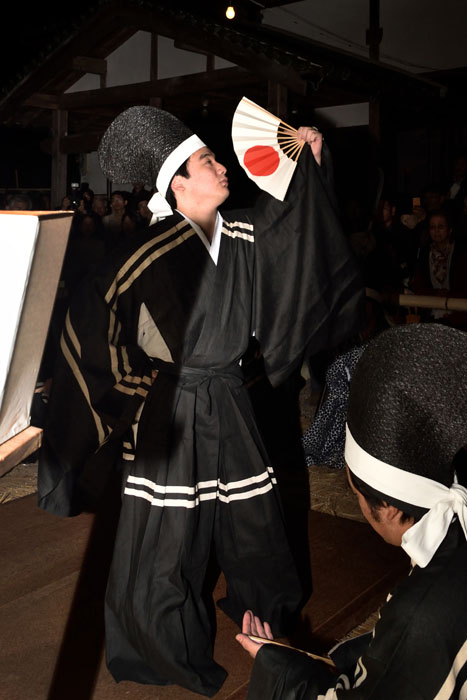

| 題目立_八柱神社 |

題目立(だいもくたて)は、上深川の八柱神社で、かぞえ17歳の若者を中心に演じられる神事芸能で大人の仲間入りする儀式でもあります。竹垣で囲った小さな舞台で、烏帽子に直垂姿の若者が順にせりふを独特の節回しでろうろうと謡いついでいきます。演目は三つ伝わっていますが、今年は平清盛にまつわる「厳島」でした。動きが少なくほとんど舞台の回りに立ったままで、最後の場面だけが舞台の中央で演じられます。 |

|

[題目立 1_八柱神社] |

|

|

[題目立 2_八柱神社] |

|

|

[フショ舞_題目立_八柱神社] |

|

==================================================================================================

| 大祭_生駒山口神社 |

生駒山口神社の大祭では、櫟原集落の6つの垣内を5つに分け年交代でその年の当屋さんのお宅に御旅所(お仮屋)が設えられ、宵宮の6日前に神社からお渡りが行われ、宵宮に還幸のお渡りがあります。宵宮のお渡りでは男神は昼間に、女神は夜中に行われます。女神のお渡りは何人も(村人も)見てはならないことになっており(もちろん撮影禁止)村中の街灯も黒布で覆われ、真っ暗な中で静かに行われます。 |

|

[お渡り 1_生駒山口神社] |

|

|

[お渡り 2_生駒山口神社] |

|

|

[オハキツキ_生駒山口神社] |

|

==================================================================================================

| 神事相撲_奈良豆比古神社 |

神事相撲は各地の秋祭りに見られますが、その謂われ、形態も様々ですが、基本的には豊作に感謝し、奉納されるものだと思われます。実際に取り組みを行うものより、形式的なもの、芸能的なもの、歌舞音曲的なものの方が多いようです。奈良豆比古神社の神事相撲は本殿の前で、神主のハッケヨイ・ノコッタのかけ声で2人が榊を頭にして拝殿のぐるりを行き違いに三周回られます。 |

|

[相撲神事_奈良豆比古神社] |

|

==================================================================================================

| 薬師護摩_法隆寺西円堂 |

10月の薬師縁日(8日)に法隆寺の峰の薬師とも言われる西円堂で護摩法要が厳修されます。古くより多くの人々によって鏡、櫛などが奉納されています。またこの日には大般若経が転読されます。 |

|

[薬師護摩_法隆寺西円堂] |

|

|

[大般若経転読_法隆寺西円堂] |

|

==================================================================================================

| 宵宮祭_小泉九頭神社 |

一老が行事役、二老、三老が相撲を取ります。二老と三老さんは互いに見合って手を相手の腰を掴み静止します。所作はそれだけであっという間に終わります。 |

|

[宮座衆_小泉九頭神社] |

|

|

[神事相撲_小泉九頭神社] |

|

==================================================================================================

| 花供え_京終飛鳥神社 |

京終飛鳥神社は氷室神社の兼務社。 |

|

[花供え1_京終飛鳥神社] |

|

|

[花供え2_京終飛鳥神社] |

|

==================================================================================================

| 宵宮祭_長尾神社 |

長尾神社では秋祭の宵宮でもないこの日に、宵宮祭という独立した行事があります。この1年に生まれた子供の健康を願い、絵馬を奉納しご祈祷を受けます。 |

|

[巫女神楽_宵宮祭_長尾神社] |

|

|

[お鈴祓い_宵宮祭_長尾神社] |

|

==================================================================================================

| 秋祭り_下永八幡神社 |

下永八幡神社の宮座五人衆により執り行われる神事。七垣内の大当屋、小当屋、当人児がお渡りされます。神饌は当屋さんが用意され、その数は28種、139膳と大変多い(最近は調達しにくいものもあり少し省略も見られる)。控室から境内、拝殿を抜け神殿、末社へと長い列でリレーされていきます。 |

|

[頭屋宅のお仮屋_下永八幡神社] |

|

|

[お渡り_下永八幡神社] |

|

|

[奉幣神事_下永八幡神社] |

|

|

[お鈴祓い_下永八幡神社] |

|

==================================================================================================

| おかげ踊り_岩船白山神社 | (奈良大和ではありませんが、近接地域につき掲載) |

今から270年〜280年前、山城地方を中心として大飢饉が3年も続いたとき村人は、伊勢の大神宮に願をかけ五穀豊穣の恵みを受けることが出来、感謝の気持ちを表した踊りが生まれたとも、度重なる洪水、飢饉に見舞われ、やる方なき気持ちを押さえるため、日常生活からの一時の解放等を願って氏神等に出かけて踊ったり、近村等に踊りに行ったのが始まりとも。(木津川市Hpより引用) |

|

[おかげ踊り_岩船白山神社] |

|

==================================================================================================

==================================================================================================

| 案山子_奈良市内 |

|

[案山子] |

|

==================================================================================================

==================================================================================================

|

[コスモス1_斑鳩の里] |

|

|

[コスモス2_斑鳩の里] |

|

==================================================================================================

| HOMEへ |