近撮_2015.12

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

| フクマルコッコ_伊豆七条 |

大晦日の晩に村の家々を廻る「福丸迎え」とう行事が山添、天理地方を中心に行われていますが、盆地部では多分ここ大和郡山の伊豆七条町だけではないかと思われます。ここでは子供だけで夕方から全戸を廻り「フクマルにきました」と訪ねます。迎えるお家では門口や中庭に藁を準備し点火されます。子供達は青竹でその火を突きながら「フクマルコッコー、フクマルコッコー」と数十回唱和します。(福神よ来い来い、ということかと推測)終わると駄賃やお菓子を戴き、「良いお年を」と言って次のお家へ向かいます。 |

|

[ フクマルコッコ1_伊豆七条] |

|

[ フクマルコッコ1_伊豆七条] |

==================================================================================================

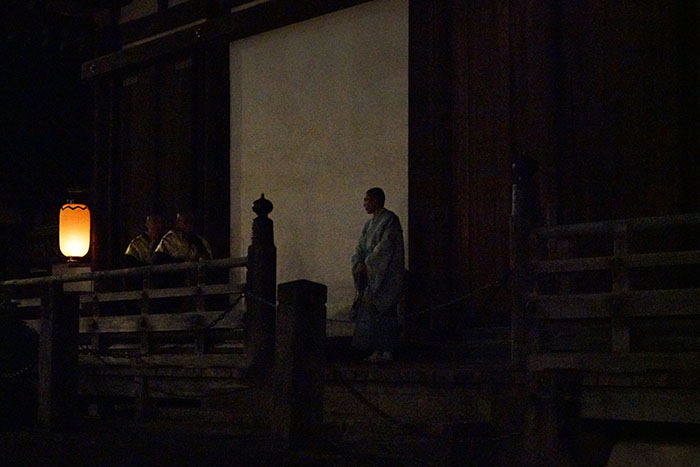

方広会_東大寺 |

12月16日良弁僧正の忌日に方広会(ほごえ)が営まれます。通常は開山堂ですが、塔頭住職の資格試験とされる竪義(りゅうぎ)のあるときは法華堂(三月堂)で行われます。 |

|

[ 方広会1_東大寺] |

|

|

[ 方広会2_東大寺] |

|

|

[ 方広会3_東大寺] |

|

|

[ 方広会4_東大寺] |

|

==================================================================================================

| 亥の子暴れ祭り_高田 |

桜井市の高田地区に伝わる亥の子暴れ祭り。亥の子信仰は、田の神は収穫が終わると山へ戻って山の神となるとされ、全国各地にも伝わっていますが、多くは石を大地に打ちつけるなどですが、当地、高田の亥の子あばれ祭りはちょっと変わっており、子供達が、お仮屋をつぶして供え物を奪い合ったり、お膳を蹴散らしたりと大暴れ。夜になると、神棚の燈明を消しにかかります。おとながそれを阻止し、何度も点火しますが、わらを投げてそのじゃまをします。 |

|

[ 亥の子暴れ祭り_高田] |

|

==================================================================================================

| おん祭_春日大社 |

長承年間には長年にわたる大雨洪水により飢餓が相次ぎ、天下に疫病が蔓延したので、時の関白藤原忠通公が万民救済のため、若宮の御霊威にすがり、保延元年(1135年)旧暦二月二十七日、現在地に大宮(本社)と同じ規模の壮麗な神殿を造営しました。若宮の御神助を願い、翌年(1136年)旧暦九月十七日、春日野に御神霊をお迎えして丁重なる祭礼を奉仕したのが、おん祭の始まり。御霊験はあらたかで長雨洪水も治まり晴天が続いたので、以後五穀豊穣、万民安楽を祈り大和一国を挙げて盛大に執り行われ、八百七十有余年にわたり途切れることなく今日に至っています。 (これらの奉納芸能は「春日若宮おん祭の神事芸能」として国指定重要無形民俗文化財に指定されています) 説明コメントは春日大社発行の解説書、ホームページを参考、引用させていただいております。 12月15日〜18日にわたって多彩に行われます。同時進行のものもあり、また撮影禁止の神事や撮影のはばかれるものもあり全容は記録できません。本年撮影させていただいたその一部を御覧いただきます。出来るだけ違う場面をアップするようにしていますので、過年度の分についてもご参照ください。 |

| 大宿所祭 |

大宿所は、おん祭の願主役(がんしゅやく)、御師役(おしやく)、馬場役(ばばやく)を勤める大和士が、神事奉仕に当って精進潔斎を行う参籠所である。(旧遍昭院趾)「センジョ(遍昭)行こう マンジョ(万衆)行こう センジョの道に何がある 尾のある鳥と尾のない鳥(兎)と センジョ行こう マンジョ行こう」と子供に囃されたのは懸物(かけもの)のことで大和の大小名より献じられた雉や兎が懸け並べてお供えされたのである。現在も地元篤信者による懸物が境内に寄進されている。 |

|

[御湯立1_大宿所祭] |

おん祭の無事執行を祈願して行われる大宿所祭の前に参勤者を清める御湯立(みゆたて)神事。勤められる巫女は特別な一族だけに伝承されています。唱詞(となえことば)を奏上しながらたぎる湯釜から笹で湯を振りまかれます。 |

|

[御湯立2_大宿所祭] |

湯立巫女の腰に巻くわらの帯は“サンバイコ”と言い安産の霊験あらたかなりとのこと。 |

| 田楽座宵宮詣 |

|

[田楽座宵宮詣1_本社りんごの庭] |

華やかな五色のご幣をおし立てて、綾藺笠(あやいがさ)をつけ、編木(ささら)・笛・太鼓を持 つ集団が田楽座である。おん祭で行われる芸能のうちで最も興福寺と深い関係をもってきた芸能集団で、 かつては祭礼当日までのさまざまな行事に加わっていたが、今でも16日には本社及び若宮社への宵宮詣を行う。 |

|

[田楽座宵宮詣2_若宮社へ] |

(2015.12.15)(奈良市) |

| 宵宮祭 |

|

[宵宮祭1_若宮神社] |

|

|

[宵宮祭2_若宮神社] |

|

|

[宵宮祭3_若宮神社] |

|

|

[宵宮祭4_榎本社] |

|

| 暁祭 |

満天の星空のもと寒気が一入身にしみる午前1時、庭燎に火が入って暁祭がおごそかに執行される。 遷幸の儀の際、行宮の前には神を迎えた事を示す植松(うえまつ)が立てられ、ご殿の中央には瓜灯籠が幽かな光を投げかけているその神前には、海川山野の品々が献じられる。続いて旧祢宜大宮家より古式による「素合の御供(すごのごく)」が奉られ、そして、宮司の祝詞に続いて社伝神楽が奏せられる。清らかな歌声と鼓や笛の音が春日野に静かに鳴りわたっていく。 |

|

[暁祭_お旅所] |

真っ暗な中、遷幸の儀で若宮神が御旅所に着かれるのは夜中0時過ぎ。御旅所仮御殿に入御の後、御殿の中央の瓜灯籠に灯を灯し暁祭が執り行われます。 |

| お渡り式 |

多くの例では、神様が御旅所へ遷られる行列を「お渡り式」と言われますが、おん祭のお渡り式は、すでに遷幸の儀により御旅所に遷られている若宮のもとへ、祭礼に加わる人々や芸能集団が社参する行列のことを言います。近年に加わったという新しいものもありますが、第一番の日使(ひのつかい)から十二番の大名行列までの多くは古式にのった伝統の行列。 |

|

[奈良巫女_お渡り式] |

白の被衣(かずき)をいただき風流傘を差しかけながら騎馬で進む巫女。春日大社では巫女を伝統的にミカンコと呼ぶ。拝殿八乙女、辰市の神子、郷の神子、八島の神子、奈良神子が参勤する。 |

|

[田楽_刀玉(かたなだま)_松の下式] |

(2015.12.17)(奈良市) |

|

[頭屋児] |

お渡り式の険番とも言える頭屋児(とうやのちご)。影向の松(ようごうのまつ)に向かう。神聖な扱いで足を地に着けないように人馬に乗せて。 |

|

[東遊の少年_お渡り式] |

青摺の袍に太刀を佩き、巻纓の冠をいただいた舞人四人(童児) |

|

[子供大名行列_お渡り式] |

大名行列は、江戸時代からお渡りに加わったもので、武家の祭礼の伝統を大和国内の郡山藩・高取藩などが受け継いで供奉した。一時衰退してい たものを昭和54年に奈良市内の青年達の手によって大名行列保存会が 結成され、「ヒーヨイヤナー」「ヒーヨイマカセー」「エーヤッコラサノサー」の若々しい掛け声が聞かれるようになった。その後、子供大名行列や郡山藩の行列も整えられ、お渡りの最後をしめくくるにふさわしい心意気を見せている。 |

|

[稚児流鏑馬(ちごやぶさめ)_お渡り式] |

赤の水干の揚児(あげのちご)、白の水干の射手児(いてのちご)と呼ばれる稚児による流鏑馬。一の的から三の的まで順次射ながら進んで行く。 |

| お旅所祭 |

お旅所には正面の一段高い所に若宮神の行宮(あんぐう)があり、その前に小高く約五間(9メートル)四方の芝舞台がある。その前には左・右に太鼓が据えられ、それをとり囲むように周囲に幄舎が設けられている。 |

|

[東遊1_お旅所祭] |

神楽が終って、行宮の瓜灯籠と舞台の周囲六ヶ所に設けられた篝火に火が入れられると、東遊(あずまあそび)が始まる。 |

|

[東遊2_お旅所祭] |

(2015.12.17)(奈良市) |

|

[細男(せいのう)1_お旅所祭] |

神功皇后の故事にちなむもので、筑紫の浜で、ある老人が「細男を舞えば磯良と申す者が海中より出て干珠、満珠の玉を献上す」と言ったのでこれを舞わしめたところ、磯良が出てきたが顔に貝殻がついていたので覆面をしていたという物語りが伝わっており、八幡神系の芸能と考えられている。 |

|

[細男(せいのう)2_お旅所祭] |

(2015.12.17)(奈良市) |

|

[神楽式_お旅所祭] |

神楽式とは、翁を略式にしたものである。翁は新年や大事な演能会・神事の能のはじめには必ず行われて、天下泰平を祈願する儀式である。 |

==================================================================================================

==================================================================================================

| HOMEへ |