近撮_2016.1

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

| らんじょう_金龍寺 |

新年の初祈祷で「おこない」と言われる行事が都祁地区などで広く行われています。読経の途中で僧侶が「らんじょう」と発せられると、檀家衆が一斉にうるし棒を板に激しく叩きます。地区の安全や五穀豊穣、虫除け、魔除けの意味があるようです。地域により、藤蔓や柳などが使われたり、お堂の外で廊下などを叩くなど様式も様々なものが見られます。 |

|

[ らんじょう 1_金龍寺] |

読経の途中に2回、僧侶が錫杖を立て、「らんじょう」と発せられると、檀家衆が一斉にうるし棒を板に激しく叩きます。 |

|

[ らんじょう 2_金龍寺] |

檀家衆25人ぐらいで一斉にうるし棒を叩く激しさは凄まじいもので同時に叩く太鼓の音も聞こえないほど。うるし棒は折れたり砕けたりで堂内に散乱。 |

|

[ らんじょう 3_金龍寺] |

(2016.1.24)(奈良市都祁馬場町) |

|

[牛玉札_金龍寺] |

別に供えられた太めのうるし棒に牛玉法印を押された半紙を挟んで持ち帰り、春の苗代に花などを添え水口祭をされます。 |

==================================================================================================

| 山焼き_若草山 |

奈良の春を告げる行事として親しまれている山焼き。麓の野上神社で春日大社の神官、興福寺、東大寺の僧侶、金峯山寺の修験者による神事が行われ、点火されます。遠くからもよく見えますが、近くで見るのもまた迫力があります。山麓で行われる行事も見るべきものがあります。起源に諸説ありますが、三社寺の説によれば、山頂にある鶯塚古墳の霊魂を鎮める祭礼とのこと。 |

|

[松明点火 _水谷神社前] |

春日大社、興福寺の僧侶、春日大社の神官、金峯山寺の修験者、僧兵が見守る中、水谷神社の前で春日大社の大トンドの聖火を松明に点火され若草山に運ばれます。 |

|

[ 祭典 1_野上神社] |

(2016.1.23)(奈良市) |

|

[ 祭典 2_野上神社] |

春日大社の神官により神式に行われますが、東大寺、興福寺、金峯山寺の僧侶も神式に祭事を勤められます。 |

|

[ 見上げる僧侶たち_若草山] |

(2016.1.23)(奈良市) |

|

[花火_若草山] |

山焼き点火の前に花火が打ち上げられます。 |

|

[山焼き _若草山] |

長時間露光で全山が燃え、花火を添え、手前に社寺の堂塔を配する写真は定番になっています。あえて、山裾から撮影しました。下から上へ燃え上がっていく火の勢いと、見守る作業員を入れて。今年は天候に恵まれずなかなか燃え上がりませんでした。後日昼間に焼き直されました。 |

==================================================================================================

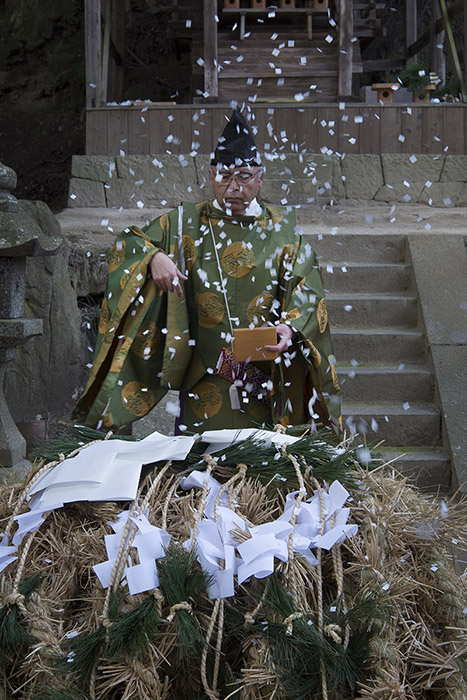

| 左義長_茅原 |

1月15日の小正月の前夜や当日に、正月に歳神を迎えるために飾った注連縄や門松を燃やし、歳神を見送ると言う意味があると考えられます。地方によって燃やすものも様々、呼び名も様々なようです。ここ吉祥草寺では注連縄などは別に納め、茅原区、玉手区が作り上げた大きな二対のトンドを燃やします。修正会結願の行事として行われます。五穀豊穣・厄除・修験道の悪霊払いなどを祈願します。 |

|

[ 左義長 1_茅原] |

吉祥草寺に入場する前に、玉手、茅原の衆がそれぞれに集まり、途中で手打ちをして入場されます。 |

|

[左義長 2 _茅原] |

茅原区、玉手区の方々により作られる高さ6メートルを超える雌雄一対の巨大松明。藁や萱などを編みこんであります。その年の恵方の方角から点火され、燃え上がると10数メートルに燃え上がる壮大なとんど。 |

|

[ 左義長 3_茅原] |

二基の松明の間を無病息災を祈り帰られる人々。 |

==================================================================================================

| トンド_出屋敷 |

「トンド」は小正月(1月15日-昨今はその前後)の行事として、正月の松飾り・注連縄(しめなわ)・書き初めなどを家々から持ち寄り、積み上げて燃やす日本全国に伝わる小正月の行事で、その呼び名も「どんど」「左義長」など地域によって様々のようです。御所市には現在も数多く見られます。出屋敷のトンドは茅原を除く村のトンドとしては一番の大きさだと思われます。蛇の形をした藁綱もはちまき状に仕立ててあります。 |

|

[ トンド 1_出屋敷] |

頭屋さんのお家の神前の火を提灯に入れて運び点火されます。 |

|

[ トンド 2_出屋敷] |

とんどの火を提灯などに移したり、燃え残りの竹を持ち帰る人々。この火を灯明に移したり、翌朝の小豆粥を焚く火種にされます。燃え残りの竹は邪よけに持ち帰られます。 |

|

[ トンド 3_出屋敷] |

(2016.1.14)(御所市) |

|

[ トンド4_出屋敷] |

とんどを支える太い松杭を引っこ抜き、帆布で包み担いで、頭屋(その年の祭当番の長)、区長、子供が生まれたなどのめでたいお家にお祝い、邪よけだと、なだれ込んで行き、お神酒をいただき、祝儀をいただきます。 |

|

[ トンド 5_出屋敷] |

(2016.1.14)(御所市) |

==================================================================================================

| 天野の御田祭_丹生都比売神社 |

丹生都比売神社楼門の下で行われ、起源は古く、平安時代に巫女2人が深夜に行った田植えの儀式が起源で、室町時代に、現在のような狂言形式になったとされています。 |

|

[ 農耕所作 1_丹生都比売神社] |

田主と牛飼いが口上述べたり問答しながら農耕所作を演じます。 |

|

[間食(けんずい)1 _丹生都比売神社] |

お多福の面をつけたもんぺ姿の田ツ女(たずめ)がおもしろおかしく間食(けんずい)の場面を演じます。 |

|

[ 間食(けんずい)2_丹生都比売神社] |

(2016.1.17)(和歌山県かつらぎ町) |

|

[ 間食(けんずい)3_丹生都比売神社] |

(2016.1.17)(和歌山県かつらぎ町) |

|

[ 早乙女_丹生都比売神社] |

早乙女役の巫女の舞 |

|

[ 農耕所作 2_丹生都比売神社] |

最後に稲の刈り取りの所作が行われます。他ではあまり見ない所作ではないかと思います。 |

==================================================================================================

| 卦亭_押熊八幡神社 |

押熊神社では新年に卦亭(ケイチン)と呼ばれる宮座行事が行われます。古くからのしきたりに則り宮座八人衆により厳粛に行われますが、祝い膳の後、オンダ、弓打ちが行われます。 |

|

[ おんだ祭_押熊八幡神社] |

(2016.1.11)(奈良市) |

|

[ 新頭屋と頭屋の児_押熊八幡神社] |

新年度の頭屋三人とその児。大人は神妙、子供はなんのことやらわかるはずもなく退屈気味。 |

|

[弓打ち _押熊八幡神社] |

三人の新頭屋による弓打ち。 |

|

[ 御供_押熊八幡神社] |

参拝者に稲穂の形と餅が配られます。稲穂の方は田植えの時に水口に挿して祀られますが、最近は農業されていないお家も多くなり、神棚や玄関に供えられることが多い模様。 |

==================================================================================================

| 御田祭、綱かけ_矢田東明寺 |

矢田丘陵の中腹に立つ矢田東明寺、境内に八坂神社が鎮座。 |

|

[綱編み 1_東明寺] |

午前中に一掴みほどの太さで長さ約20mの綱7本が編まれます。食事時間を挟んで午後からは、2本ずつを撚り合わせ繋ぎ合わせて、太い綱を編み上げます。「チョーサジャ、チョーサジャ」と声を合わせリズムを取って。 |

|

[ 綱編み 2_東明寺] |

勧請綱の仕上げは、頭家さん(最近は頭屋に限らず若者が指名されるようです)を心棒にして巻きつけた後、横倒しにします。 |

|

[ 御田祭 1_東明寺] |

境内に苗代の形を描き、神主が籾巻をされます。 |

|

[ 御田祭 2_東明寺] |

松苗(早苗の模擬)を田に投げ入れられます。 |

|

[お祓い神事 _東明寺] |

勧請縄と松苗をいっしょにお祓いの神事。 |

==================================================================================================

| 勧請縄_下高家(しもたいえ) |

正月明けのこの頃、大和では勧請縄掛けがあちこちで行われます。 |

|

[ 綱編み作業_下高家] |

各戸(14戸)が12把づつ(閏年は13把)の藁束を持ち寄る。三人がかりで捻るように縄を編んでいかれます、その長さ約40メートル。 |

|

[完成 _下高家] |

つくりあげた綱を丸く積み、お神酒、洗い米、塩を供え灯明を灯し、五穀豊穣、垣内(かいと)の安全を祈り、般若心経を唱和されます。 |

|

[綱かけ場へ _下高家] |

綱かけ場に一気に駆け出す。途中で後ろの方で綱を電柱に結わえたりして進行の邪魔立てしたりしながら賑やかに進まれます。昔は荒々しく途中で川に放り込まれることもあったとか。 |

|

[息災の願い _下高家] |

綱掛け作業の間に、孫を抱き上げ息災を願う光景も。慣習的にあるのかは知らないのですが、なんとも意味するところが同意であるし、なにより微笑ましいジイジイと孫ちゃんでした。 |

|

[綱掛け _下高家] |

村人の見守る中、勧請縄を高家川と道をまたぐように高々と掛けていかれます。 |

==================================================================================================

| 節会_長岳寺 |

正月10日の節会(せちえ)に境内にお仮屋を設え牛頭天王(ごずてんのう)を勧請して五穀豊穣、安全などを祈願されます。あわせて山門の前に勧請縄を掛ける儀式も行われます。 |

|

[お仮屋作り _長岳寺] |

境内の山で切り出された樫の木の枝でお仮屋を作られます。檀家衆総出で杭を円形に立て、割竹で囲みその間に樫の枝を隙間なく差し込みドーム状に仕上げられていきます。 |

|

[ お仮屋_長岳寺] |

完成したお仮屋。高さ2メートルぐらい。中に芝床が敷かれ御幣を立てお神酒、塩、洗い米が供えられています。入り口には竹で編まれた御簾が掛けられます。御簾は七五三模様。 |

|

[法要 _長岳寺] |

住職を導師に般若心経を唱え、二礼二拍手一礼の神式拝礼で五穀豊穣、安全などを祈願。神仏習合の儀式。 |

|

[ 本堂での法要_長岳寺] |

朝から檀家衆により編まれた勧請縄を本堂に上げ、祈願文の書かれた朴の木の塔婆も添えて法要されます。 |

|

[勧請縄 _長岳寺] |

行事の最後に、山門の前の大木に勧請縄が掛けられます。房飾りは竹片で七五三模様で樒が添えられています。 |

==================================================================================================

| 河合の弓引き行事_景徳寺 |

年初の薬師堂会式(八日薬師)の際に行われる弓引き行事。弓矢祭、弓打ちとも呼ばれる。 |

|

[ 水垢離_小橡川_河合] |

未明(朝5時)に射手4人(ネギ、カミドノ、シモドノ、ユリカエシ)とネンニョと呼ばれる頭屋(今年は代理の娘婿さん)らが八坂神社下の北山川に流れ込む小橡川に入って水垢離(ミズゴリ)を行います。厳寒の中素っ裸で入り合掌して禊ぎをします。 |

|

[ 矢立ちの宴_河合] |

水垢離を終えて頭屋に帰ると熱いぜんざいをいただき、そののち場所を変えて、頭屋が関係者(村のほとんどの家)を招き、「ヤダチ(矢立ち)の宴」が行われます。この宴では射手の子供4人が正客で大人が接待をされます。宴で歌われる唄は村に伝わる「ヨイサー節」と決まっていて(歌詞はアドリブもあり)、順番に指名された人が歌い継いでいきます。その度にチョコ10〜20杯ぐらいのお酒を飲まされます。(もちろん成年のみ) |

|

[ 着付け_頭屋_河合] |

(2016.1.8)(上北山村) |

|

[ 矢立ちの儀_頭屋_河合] |

頭屋の座敷で短刀を抜いて「矢立ちの儀」を行い、弓矢を手に景徳寺裏の射場へ赴き、弓引きが行われます。 |

|

[ 射場に向かう一行_河合] |

頭屋さん宅で矢立ちの儀を終え、頭屋、役員さんたちと弓場へ向かう一行。 |

|

[ 弓引き1_景徳寺_河合] |

弓の引き手は4人からなり、禰宜(ネギ)と呼ばれる1年目の少年を真ん中に、上殿(カミドノ)、下殿(シモドノ)と呼ばれる2.3年目の少年の三人が弓引きを行います。古式にのっとり40メートルほど先の的に放ちます。 |

|

[弓引き2_景徳寺_河合] |

弓場は景徳寺の裏にあり、上方の本堂に登りを立てられます。最後の御供蒔きもその本堂前で行われます。 |

|

[ 弓引き3_景徳寺_河合] |

本年より、後継者育成の意味もあって次世代の少年たちにも非公式ながら弓打ちが行われました。また一般の弓道者や村の女性たちも弓打ちをされました。 |

==================================================================================================

| 御弓始め_大和神社 |

新春恒例の御弓はじめ祭。拝殿で無病息災、五穀豊穣を祈年された後、小川原流の古式に則り、奈良県弓道連盟の会員、宮司、氏子、地元の中高校生らによる弓打ちが行われます。 |

|

[ 御弓始め 1_大和神社] |

(2016.1.4)(天理市) |

|

[ 御弓始め 2_大和神社] |

弓はじめの最初に鏑矢を打つ蟇目(ひきめ)の儀が行われます。矢の先頭に鏑をつけ、打つとひゅ〜と大きな音を立てて飛びますので、戦場における合図として打たれたとの説などがあるようです。 |

|

[ 御弓始め 3_大和神社] |

(2016.1.4)(天理市) |

|

[ 御弓始め 4_大和神社] |

(2016.1.4)(天理市) |

==================================================================================================

| 綱掛け_椣原 |

椣原(しではら)で年頭の3日に勧請綱掛け行事が行われます。金勝寺境内で綱を錬り、奉納の後、龍田川に張り渡されます。龍を表すという綱は30メートルほどの男綱と10メートルほどの女綱で規模も大きく、古い形式を保っている。 |

|

[ 足作り_椣原] |

(2016.1.3)(平群町) |

|

[ シンボル作り_椣原] |

(2016.1.3)(平群町) |

|

[ 綱打ち_椣原] |

(2016.1.3)(平群町) |

==================================================================================================

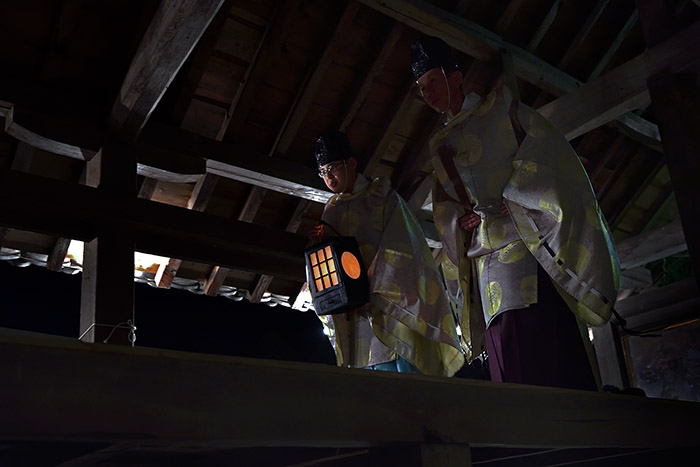

| 追鶏祭_往馬大社 |

元日の早朝3時に行われる追鶏(とりおい)の神事は和太鼓の合図とともに開始されます。神職が祝詞を奏上した後、二人の神職が行灯を手に、暗闇に包まれた境内の高座の中で |

|

[ 追鶏祭_往馬大社] |

(2016.1.1)(生駒市) |

==================================================================================================

| 繞道祭_大神神社 |

新年の明けとともに行われる大神神社の繞道祭(にょうどうさい)。「ご神火まつり」とも称され、年初第一番に斎行される神事。午前0時に拝殿正面の三ツ鳥居奥で宮司により古式にのっとり火がきり出され、元旦祭の後、ご神火を大松明2本と神饌松明1本に移し、氏子の若者がかつぎ、山麓に鎮座する摂末社19社の巡拝(やく5キロ)をかけ声と太鼓を響かせ走り回ります。 |

|

[ 採火_繞道祭_大神神社] |

(2016.1.1)(桜井市) |

|

[ 御神火1_繞道祭_大神神社] |

古式にのっとりきり出された火を二人の神官により持ち出されます。 |

|

[ 御神火2_繞道祭_大神神社] |

境内で待つ大美和青年団や氏子の持つ大松明、神饌松明に点火。19の摂社、末社へ巡拝されます。 |

==================================================================================================

==================================================================================================

| 室生寺雪景色 |

|

[ 室生寺雪景色 1] |

(2016.1.20)(宇陀市) |

|

[ 室生寺雪景色 2] |

(2016.1.20)(宇陀市) |

|

[ 室生寺雪景色 3] |

(2016.1.20)(宇陀市) |

==================================================================================================

==================================================================================================

| HOMEへ |