近撮_2016.6

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

| 夏越の祓え |

夏越の祓えは古くから各地で行われてきた神事ですが、奈良の神社の多くで今も行われています。半年の罪、穢れを払い、これからの健康と豊作を祈るもの。多くの神社ではお祓いの後、神職を先頭に「水無月の夏越しの祓えする人は千歳の命延ぶというなり」という古歌を唱えながら茅で作った輪、茅の輪を「8の字」に三回くぐり身を祓います。 |

| 大神神社 |

|

[茅の輪_大神神社] |

|

|

[祭列_大神神社] |

|

=======================================================================================

| 村屋神社 |

|

[夏越の祓 1_村屋神社] |

|

|

[夏越の祓 2_村屋神社] |

|

|

[夏越の祓 3_村屋神社] |

|

|

[夏越の祓 4_村屋神社] |

|

|

[夏越の祓 5_村屋神社] |

|

=======================================================================================

| 広瀬神社 |

|

[茅の輪_広瀬神社] |

|

==================================================================================================

| すももの荒神さん |

奈良県三大荒神のひとつで、火難よけ、交通安全を願う祭りです。 |

|

[神饌_すももの荒神 ] |

|

|

[すももの荒神さん 1] |

|

|

[すももの荒神さん 2] |

|

==================================================================================================

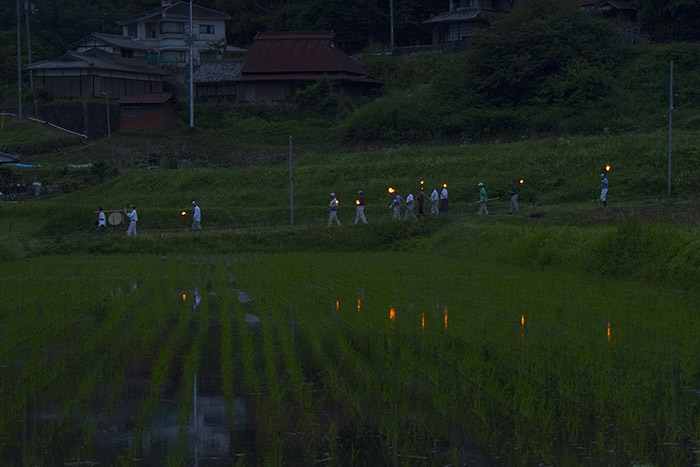

| 虫送り |

「虫送り」は田の悪虫退散、悪病よけの祈願としての行事で、夏至の頃にかっては全国の農村地方で盛んに行われていたもので大和では室生地区、都祁地区などで今もいくつかの集落で行われています。今では農薬が使われることもあり実際には虫を追う効果はないと思われますが、伝統行事ととして、むしろお祭りとして行われいるようです。 虫送りについては過年度分にも多くアップしておりますので、合わせてご覧いただければ幸いです。 |

| 毛原 |

何年ぶり(40年ぶり?)かで復活されるとお聞きして訪ねてきました。 |

|

[虫送り1_毛原] |

|

|

[虫送り2_毛原] |

|

|

[虫送り3_毛原] |

|

|

[虫送り4_毛原] |

|

|

[虫送り5_毛原] |

|

=======================================================================================

| 小原 |

|

[虫送り1_小原] |

|

|

[虫送り2_小原] |

|

|

[虫送り3_小原] |

|

|

[虫送り4_小原] |

|

=======================================================================================

| 下笠間 |

|

[虫送り1_下笠間] |

|

|

[虫送り2_下笠間] |

|

=======================================================================================

| 小倉 |

|

[虫送り1_小倉] |

|

|

[虫送り2_小倉] |

|

|

[虫送り3_小倉] |

|

==================================================================================================

| 三枝祭 |

「三枝祭」は、「ゆりまつり」とも呼ばれ、大宝元年(701)制定の『大宝令』には、既に国家のお祭りとして定められ、大神神社で行われる鎮花祭(はなしずめのまつり)と共に疫病を鎮めることを祈る由緒あるお祭りです。 三枝祭については過年度分にも多くアップしておりますので、合わせてご覧いただければ幸いです。 |

|

[神楽_率川神社] |

|

|

[笹百合献饌_率川神社] |

|

|

[献饌_率川神社] |

|

|

[行列_率川神社] |

|

|

[行列の子ら_率川神社] |

|

==================================================================================================

| 野神祭 |

野神祭は奈良県に多く伝わっており、現在も35箇所ぐらいで行われています。その多くは5月5日(または旧暦の5/5)前後に行われています。その形式は地域により様々ですが、神社あるいは村外れに野神を祀り、榎などの神木の下に野神塚が作られています。子供が主役(子孫繁栄、元服の意味か)、藁で作った蛇(雨乞いの意味か)、農具ミニチュアの奉納(豊作祈願の意味か)、牛馬の絵馬(牛馬耕の名残りか)など複雑に混じり合っています。 |

野神祭については過年度分にも多くアップしておりますので、合わせてご覧いただければ幸いです。

| 蛇巻き_鍵 |

藁で作った蛇形の綱の大きな頭を17才の男子(現在では該当年齢の子供も少なく大人も加勢されています。)が担ぎ、他の少年達が後ろの胴、尻尾を引っ張って互いに引き合いながら村中を練り歩きます。(これは17才の者が少年の仲間から離脱する儀礼と言われています、)巡行の後、榎の木に頭を下にして蛇体を上へと巻きつけることから、鍵の蛇巻きは降り龍とんも言われています。すぐ隣の今里の蛇巻きと共に、大和の野神行事として無形文化財に指定されています。 |

|

[蛇巻き1_鍵] |

|

|

[[蛇巻き2_鍵] |

|

========================================================================================

| 蛇巻き_今里 |

|

[蛇巻き 1_今里] |

| 麦藁の蛇を子供達が担ぎ村の各家を「オメデトウサン」と云いながら玄関の中まで入っていきます。 (2016.6.5)(田原本町) |

|

[蛇巻き 2_今里] |

| 道中で時々尻尾を持った人が走り出し、担ぎ手の子供達や見物人を巻き込んだりします。蛇巻きと言われる所以でしょうか。 (2016.6.5)(田原本町) |

==================================================================================================

==================================================================================================

| HOMEへ |