近撮_2016.8

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

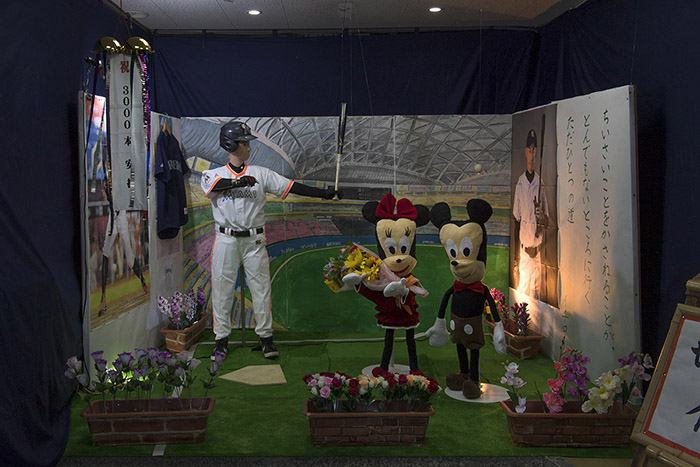

| 立山祭り_大垣内 |

専光寺(地蔵堂)で毎年8月24日に行われる地蔵盆の祭。地域住民によって行われてきた伝統の行事で、「作り物」を飾る。公民館・新築の家・婚礼のあった家などを会場として、そり年に話題となった出来事や有名になった人物を取り上げておもしろおかしく飾り付け、話題性を盛り上げるものである。これを立てないとフジイル(病気や事故が起きる)と言われる。と伝わっています。 |

|

[立山祭り 1_大垣内] |

|

|

[立山祭り 2_大垣内] |

|

|

[立山祭り 3_大垣内] |

|

|

[立山祭り 4_大垣内] |

|

|

[立山祭り 5_大垣内] |

|

==================================================================================================

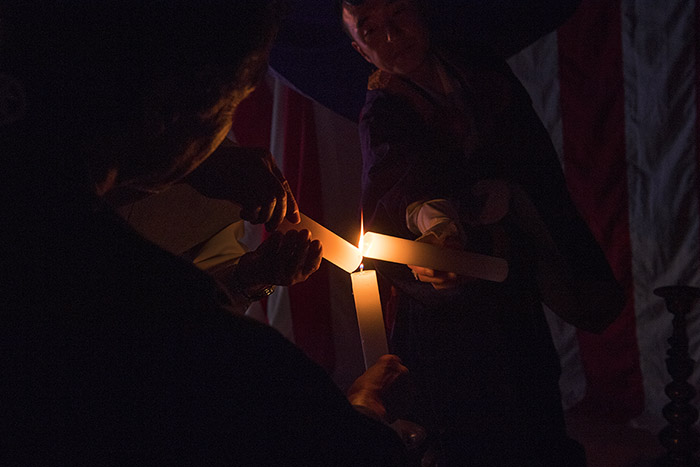

| 地蔵会_聖林寺 |

国宝十一面観音菩薩で知られる聖林寺、ご本尊は子安延命地蔵菩薩。そのご本尊会式。女性住職様が導師を勤めれます。 |

|

[地蔵会 1_聖林寺] |

|

|

[地蔵会 2_聖林寺] |

|

|

[地蔵会 3_聖林寺] |

|

==================================================================================================

| お焚き上げ_吉野川 |

大師山寺のお大師さんの日に吉野川で塔婆などのお焚き上げがあり、灯籠流しも行われます。 |

|

[お焚き上げ 1_吉野川] |

|

|

[お焚き上げ 2_吉野川] |

|

|

[お焚き上げ 3_吉野川] |

|

|

[灯篭流し_吉野川] |

|

==================================================================================================

| 踊り念佛_木津川 |

村の高台にある薬師堂で、僧侶の読経に会わせ村人達が般若心経を何度も繰り返し唱えます。その後、直会が賑やかに行われます。酔いもまわり佳境に入った頃から薬師堂の中央に大太鼓を据え、真っ赤な木魚と鉦を手にした二人がご婦人方を中心に全員で抑揚をつけて唱える「な〜あんぶつ な〜あんぶ〜つ」にあわせ陽気に踊ります。 |

|

[踊り念佛 1_木津川] |

|

|

[踊り念佛 2_木津川] |

|

==================================================================================================

| 阪本踊り_天神社 |

大塔村阪本地区に古くから伝わる風流踊り。天神社の踊り堂で音頭取りが自ら太鼓を叩き、踊り手が囃子を入れながら踊ります。悲しい物語を唄った政吉踊りなど30種ぐらいの曲目があるそうで、踊りも扇子をもったり、素手だったり、その振り付けもそれぞれに違いがあります。 |

|

[阪本踊り 1_天神社] |

|

|

[阪本踊り 2_天神社] |

|

|

[阪本踊り 3_天神社] |

|

==================================================================================================

| 阿礼祭_売太神社 |

古事記の語り部であったという稗田阿礼を祀る売太神社。神前で阿礼の徳を称え、偲ぶ稗田舞が巫女により奉納された後、地元の子供らによる阿礼様音頭が舞われます。浴衣の下に真っ赤な蹴出し、赤い緒の草履、輪になって踊ります。童話の読み聞かせなども行われる。 |

|

[阿礼祭 1_売太神社] |

|

|

[阿礼祭 2_売太神社] |

|

|

[阿礼祭 3_売太神社] |

|

==================================================================================================

| 法悦祭(チャンゴカゴ)_高原(たかはら) |

川上村の高原(たかはら)に伝わる法悦祭。夜になると薬師堂で天井から吊るされた大太鼓を「ホーエッサイ」のかけ声にあわせ、回り打ち。それに合わせて鉦も打ち鳴らされ、耳をつんざくばかりの大音響は村々に響き渡ります。政争に敗れた惟喬(これたか)親王を慰めたのが起源とされ、「ちゃんごかご」(鎮護加護が語源ではないかと言われています)と呼ばれています。現在はお盆の行事にもなっており、天井には大きな切子燈籠が掛けられています。 |

|

[法悦祭 1_高原] |

|

|

[法悦祭 2_高原] |

|

|

[法悦祭 3_高原] |

|

|

[法悦祭 4_高原] |

|

|

[法悦祭 5_高原] |

|

|

[法悦祭 6_高原] |

|

|

[法悦祭 7_高原] |

|

|

[法悦祭 8_高原] |

|

==================================================================================================

| 行者祭り_洞川 |

大峯山開祖である役行者が島流しにされ、のちに晴れて無罪となり大峯山に戻ったとき、村民たちが |

|

[行者祭り 1_洞川] |

|

|

[行者祭り 2_洞川] |

|

|

[行者祭り 3_洞川] |

|

|

[行者祭り 4_洞川] |

|

==================================================================================================

| 墓会式_八ヶ郷墓地 |

川西の八ヶ郷の盆供養ではお墓に灯火が供えられます。それぞれの墓地に108本のローソクを灯しご家族の皆さんがお参りされ、その間を僧たちが般若心経を唱えながら回られます。広大な墓地いっぱいが火の海の様になります。夜店も出て賑やか。 |

|

[墓会式 _八ヶ郷墓地] |

|

|

[無縁仏_墓会式 _八ヶ郷墓地] |

|

|

[お供え_墓会式 _八ヶ郷墓地] |

|

==================================================================================================

| お身拭い_大仏殿 |

お盆を迎える準備のひとつとして恒例の大仏っつあんのお身拭いが行われます。早朝から白装束の僧侶や東大寺関係者、奉仕者約150名がほこりまみれになって奉仕されます。事前に魂を抜く法要がありますが、頭の上に乗ったりお顔に足をかけたりされるのには少々びっくりもします。でも大仏っさんも綺麗になってお喜びなんでしょう。 |

|

[お身拭い 1_大仏殿] |

|

|

[お身拭い 2_大仏殿] |

|

|

[お身拭い 3_大仏殿] |

|

==================================================================================================

宵たいまつ(ほうらんや火祭り)_東坊城 |

東坊城町の八幡神社、春日神社を中心に毎年8月15日に行われる盛大な火祭はほうらんや火祭りとして有名ですが、その前日に6つの地区のひとつ川端の旧家村島家から小型の松明(宵たいまつ)が八幡神社に奉納され、本祭りと同様に境内を練り燃やされます。やや小ぶりで一人で担がれます。 |

|

[宵たいまつ 1_東坊城] |

|

|

[宵たいまつ 2_東坊城] |

|

|

[宵たいまつ 3_東坊城] |

|

==================================================================================================

薬師縁日_薬師寺 |

毎月8日は薬師如来の縁日と定め、薬師寺では毎月8日に白鳳伽藍金堂において薬師縁日・大般若経転読法要を厳修しております。1月8日は初薬師縁日として毎年多くのご参拝者をお迎えし、盛大な中にも厳粛な法要が執行されます。(薬師寺HPより転載) |

|

[薬師縁日 1_薬師寺] |

|

|

[薬師縁日 2_薬師寺] |

|

|

[薬師縁日 3_薬師寺] |

|

|

[薬師縁日 4_薬師寺] |

|

==================================================================================================

印鑰(いんやく)継承式_薬師寺 |

2016.8.8日、管主(住職)と法相宗管長に就任した村上太胤師(69)が寺の印などを引き継ぐ「印鑰(いんやく)継承式」が営まれた。同寺金堂で毎月8日の薬師縁日に営まれる大般若転読法要の終了後、本尊・薬師如来坐像(国宝)の前で実施。前管主の山田法胤師(75)から村上師に、印と諸堂の鍵が入った二つの箱が引き継がれました。 |

|

[印鑰継承式_薬師寺] |

|

================================================================================================== ==================================================================================================

近鉄電車_吉野川 |

|

[近鉄電車_吉野川] |

|

==================================================================================================

==================================================================================================

| HOMEへ |