近撮_2017.7

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

| 夏越祓え_御歳神社 |

御歳神社の夏越の祓えは旧暦で7月の末になさいます。今年から茅の輪も設えられ神職を先頭に八の字廻りに潜られます。 |

|

[ 夏越祓え 1_御歳神社] |

|

|

[ 夏越祓え 2_御歳神社] |

|

|

[ 夏越祓え 3_御歳神社] |

|

===================================================================================================

| 大杉のしめ縄かけ_西佐味 |

県道葛城の山麓線から見える西佐味の大杉。この大杉にしめ縄をかける神事が行われています。 |

|

[ 大杉のしめ縄かけ 1_西佐味] |

|

|

[ 大杉のしめ縄かけ 2_西佐味] |

|

|

[ 大杉のしめ縄かけ 3_西佐味] |

|

|

[ 大杉のしめ縄かけ 4_西佐味] |

|

===================================================================================================

| でんそそ祭り_畝火山口神社 |

俗に「お峯のでんそそ」と呼ばれる近隣一帯の夏祭です。毎年7月28日に畝火山口神社で奉納行事などが行われ |

| ご神水汲み_吉野川 |

| 吉野川の土田(つった)の水汲み神事。毎年7月28日に畝火山口神社で行われるでんそそ祭の中心行事でもある「お水取り」という神水汲みの神事です。 |

|

[ご神水汲み 1_吉野川] |

|

|

[ご神水汲み 2_吉野川] |

|

| でんそそ祭り_畝火山口神社 |

| 村の年寄りたちにより夕方から太鼓が打ち鳴らされます。この太鼓の音が「デンソソ」と聞こえる事からでんそそ祭の名前で親しまれています。お参りの人々に巫女によるお鈴祓えが行われます。 境内では盆踊りやカラオケ大会などで賑わいます。 |

|

[でんそそ祭り 1_畝火山口神社] |

|

|

[でんそそ祭り 2_畝火山口神社] |

|

===================================================================================================

| 油かけ地蔵盆_吐田 |

近鉄結崎駅から西へ約2km、大和川の堤防の南に広がる川西町吐田(はんだ)一帯には、今ものどかな田園風景が広がっている。田んぼの中には東西南北にいく筋もの細い道が通るが、その一角にぽつんと建つ小さなお堂があり、油で黒光りした地蔵尊が祀られています。できものが治るなどの謂われもあり、村のお年寄りらにより常日頃から花を供え祈りを続けられています。 |

|

[ 油かけ地蔵盆 1_吐田] |

|

|

[ 油かけ地蔵盆 2_吐田] |

|

|

[ 油かけ地蔵盆 3_吐田] |

|

===================================================================================================

| 着せ替え地蔵_伝香寺 |

この裸地蔵さんは元々は興福寺延寿院のご本尊だったそうですが、明治の廃仏棄釈の時にこの伝香寺に預けられたそうで、秘仏とされていますが、年に一度衣の着せ替えを本堂にて行われ、法要が行われます。一年間身につけておられた衣を下着までそっくり替えられます。地蔵さんの裸を見るのもめずらしいことです。尼僧の発願で造立されたお地蔵さんらしく胸飾りがつけられており清楚なお姿です。 |

|

[ 着せ変え地蔵 1_伝香寺] |

|

|

[ 着せ変え地蔵 2_伝香寺] |

|

|

[ 着せ変え地蔵 3_伝香寺] |

|

===================================================================================================

| 土用水垢離_柳生下町 |

柳生上町、下町で行われる土用垢離。(上町、下町で設えなどに多少の違いはありますが基本的には同じ)下町の土用垢離は宮座衆(もともとは12人衆だそうですが今年は4人)により行われます。中宮寺で身支度を調え、編み笠、腰縄、数珠、草鞋、白装束姿で近くの今川に向かいます。川にはご神体の石を祀り祭場が設えられており祭事が執り行われます。祝詞奏上の後、禊ぎの所作が行われます。小さな竹の杓で「ひー、ふー、みー、よー、いつ、むー、なな、やー」と唱えながら川水をかけます。この所作を続けて三回繰り返されます。この垢離を昼をはさみゆっくり休息をとり食事もする籠もりをしながら一日に三回行われます。 |

|

[ 水垢離 1_柳生下町] |

|

|

[ 水垢離 2_柳生下町] |

|

===================================================================================================

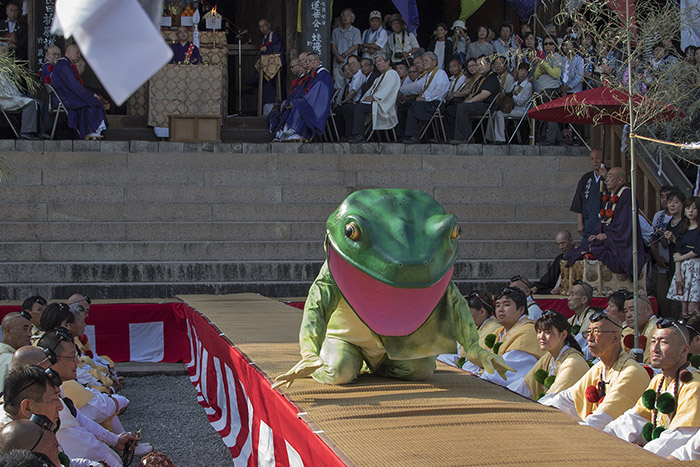

| 蓮華会・蛙飛び行事_金峯山寺 |

蓮華会は、金峯山寺の三大行事の一つで、七月七日は役行者が産湯をつかったと伝えられる大和高田市奥田にある弁天池の清浄な蓮の花を蔵王権現に供える法会です。 |

| 蓮取り行事_奥田 |

| 吉野山の金峯山寺蔵王堂で行われる蓮華会に供える蓮を役行者ゆかりの弁天池で108本切り取られます。この蓮を刀良売(とらめ・役行者の母)の墓に献じ、それを吉野に運び上げます。会式の翌早朝から一行により大峯山の拝所などに供えながら山上の大峯山寺に奉献されます。 |

|

[蓮取り行事 1_金峯山寺] |

(2017.7.7)(大和高田市) |

|

[蓮取り行事 2_金峯山寺] |

(2017.7.7)(大和高田市) |

|

[蓮取り行事 3_金峯山寺] |

(2017.7.7)(大和高田市) |

| 蓮華会_金峯山寺 |

| 吉野の蔵王堂で執り行われる蓮華会。高田の捨篠池の蓮が運ばれ、吉野山では御輿や桶に入れてお渡りがあり、蔵王堂に奉献されます。蛙御輿や蛙飛び行事も行われ賑わいます。翌日早朝から山上ヶ岳の山頂にある大峯山寺まで行者さんらにより奉献入峯されます。 |

|

[蓮華会 1_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蓮華会 2_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蓮華会 3_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蓮華会 4_金峯山寺] |

| 蛙飛び行事_金峯山寺 |

| この日1000年以上も続いている蛙飛び行事も行われます。不心得な男が神仏を侮辱したのでオオワシにさらされ、その後、男は後悔したので、金峯山寺の高僧が男を蛙の姿にして救い出し、蔵王権現の宝前でその法力によって人間に立ち返らせたという伝説を再現したもの。愛嬌のある蛙が飛び跳ねるめずらしいお祭りです。 |

|

[蛙飛び行事 1_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 2_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 3_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 4_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 5_金峯山寺] |

(2017.7.7)(吉野町) |

| 蓮華奉献入峯_大峯山 |

前日金峯山寺の蓮華会で奉献された蓮を吉野から山上ヶ岳の大峯山寺までの拝所や霊所に奉献される行事。早朝4時頃に吉野の金峯山寺を出立、山上ヶ岳頂上の大峯山寺まで約26キロの行程。約12時間。途中で新客と呼ばれる初参加者は鐘懸け岩や西の覗き、裏行場で行をされます。最終の大峯山寺に蓮華奉献されたあと、大峯山寺前の護摩壇において採灯大護摩供を厳修されます。 |

山上ヶ岳での行などは2009年の蓮華奉献入峯をご参照ください。

|

[蓮華奉献入峯 1_大峯山] |

(2017.7.8)(天川村) |

|

[蓮華奉献入峯 2_大峯山] |

(2017.7.8)(天川村) |

|

[蓮華奉献入峯 3_大峯山] |

(2017.7.8)(天川村) |

|

[蓮華奉献入峯 4_大峯山] |

(2017.7.8)(天川村) |

|

[蓮華奉献入峯 5_大峯山] |

(2017.7.8)(天川村) |

|

[蓮華奉献入峯 6_大峯山] |

(2017.7.8)(天川村) |

===================================================================================================

| 水まつり_丹生川上下社 |

第4回「吉野・丹生川上水まつり」 水の神様の恩恵に感謝する水まつりが丹生川上神社3社(上社・中社・下社)により開催されました。祭場は三社持ち回りで行われ、今年は下社がご担当でした。 |

|

[ 水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 金弊_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ ご神水_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 神楽奉納_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 舞踊奉納_水まつり_丹生川上下社] |

|

==================================================================================================

| 桃尾の滝開き_桃尾の滝 |

「布留の滝」として和歌や句にも読まれ、芭蕉もこの地を訪れたという桃尾の滝。滝の落差は約23mの直瀑。滝近くに立つと滝しぶきが顔に当たり涼やかな風が身をつつみます。石上神宮の神職と修験者(山伏)によって斎行されます。 |

|

[ 桃尾の滝開き_桃尾の滝] |

|

==================================================================================================

| 御所の献灯行事_鴨都波神社 |

地元では「鴨の宮」で知られ、旧御所町及び近隣の五つの地区(東松本、竹田、南十三、蛇穴、元町)の氏神と |

|

[ 御所の献灯行事 1_鴨都波神社] |

|

|

[ 御所の献灯行事 2_鴨都波神社] |

|

|

[ 御所の献灯行事 3_鴨都波神社] |

|

==================================================================================================

| 泣き相撲_天水分神社 |

天川村は夏祭りが盛んな地域で昔から大変に賑わったそうです。今では御輿の代わりに花車を引いたり、大人の相撲が子供相撲に変わったりしていますが、夜には近隣地区から提灯行列があったり盆踊りがあるなど大変に賑わいます。 |

|

[ 泣き相撲 1_天水分神社] |

|

|

[ 泣き相撲 2_天水分神社] |

|

==================================================================================================

| ぼろそ_海積(わだつみ)神社 |

ボロソは人身御供の名残として小麦を酢で練って塩につけたもののことだそうです。なんでも人身の匂いがするんだそうで。江戸時代ぐらいの話らしいです。今は供えられていません。 |

|

[ ぼろそ 1_海積神社] |

|

|

[ ぼろそ 2_海積神社] |

|

==================================================================================================

| 半夏生_南畑素戔鳴神社 |

夏至からおよそ11目の日を「半夏生(はんげしょう)」と言い、この日までに田植え作業などを終える目安にされています。 |

|

[ 半夏生_南畑素戔鳴神社] |

|

==================================================================================================

| 風鎮大祭_龍田大社 |

龍田大社は社伝によると崇神天皇が凶作や疫病退散を願って創建されたそうです。風鎮祭は悪風を除き、順風の到来を祈る祭礼で、天武天皇(675年)に始まるという由緒があり、年間の数ある祭事の中でも最も重儀だとされています。 |

|

[ 風鎮大祭 1_龍田大社] |

|

|

[ 風鎮大祭 2_龍田大社] |

|

|

[ 風鎮大祭 3_龍田大社] |

|

==================================================================================================

| 虫送り供養_奈良坂 |

日暮れ頃、西福寺に奈良豆比古神社の宮座の人たちが集まり、虫供養が行われます。他の地の多くの虫送り行事は、田の畦や村道を松明をかかげ虫追いをするものですが、ここでは松明はなく奉行と呼ばれる役員達が町中を練行し、寺で虫供養を行われます。昔はそれぞれが自分の田畑あたりを松明で虫追いし、そのあと西福寺に集まり供養されていたそうです。 |

|

[ 虫送り供養 1_奈良坂] |

|

|

[ 虫送り供養 2_奈良坂] |

|

|

[ 虫送り供養 3_奈良坂] |

|

|

[ 虫送り供養 4_奈良坂] |

|

==================================================================================================

==================================================================================================

| HOMEへ |