近撮_2018.7

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

| 地蔵盆 |

7月23日から24日(所により旧暦で8月)に地蔵盆が行われます。 |

| 地蔵盆_當麻寺 |

|

[ 地蔵盆 1_當麻寺] |

|

|

[ 地蔵盆 2_當麻寺] |

|

| 地蔵盆_忍海 |

|

[ 地蔵盆 1_忍海] |

|

|

[ 地蔵盆 2_忍海] |

|

|

[ 地蔵盆 3_忍海] |

|

===================================================================================================

| 耳なおし地蔵_下平田 |

地蔵盆会式は地蔵菩薩の縁日にあたる盂蘭盆会の7月23、24日に(旧暦で8月の所も)町のあちこちの地蔵堂で行われます。子供にゆかりがあることから、子供向けにお菓子を配ったり、楽しい行事を催行したりと賑わいます。庶民信仰もいろいろで、吹き出物をなおす地蔵さんや、目や歯や耳をなおす地蔵さんなどいろいろあるようです。 |

|

[ 耳なおし地蔵 1_下平田] |

|

|

[ 耳なほし地蔵 2_下平田] |

|

|

[ 耳なおし地蔵 3_下平田] |

|

|

[ 耳なおし地蔵 4_下平田] |

|

===================================================================================================

| 油かけ地蔵盆_吐田 |

近鉄結崎駅から西へ約2km、大和川の堤防の南に広がる川西町吐田(はんだ)一帯には、今ものどかな田園風景が広がっている。田んぼの中には東西南北にいく筋もの細い道が通るが、その一角にぽつんと建つ小さなお堂があり、油で黒光りした地蔵尊が祀られています。できものが治るなどの謂われもあり、村のお年寄りらにより常日頃から花を供え祈りを続けられています。 |

|

[ 油かけ地蔵盆 1_吐田] |

|

|

[ 油かけ地蔵盆 2_吐田] |

|

|

[ 油かけ地蔵盆 3_吐田] |

|

===================================================================================================

| でんそそ祭り_畝火山口神社 |

俗に「お峯のでんそそ」と呼ばれる近隣一帯の夏祭です。毎年7月28日に畝火山口神社で奉納行事などが行われ |

| 水汲み神事_吉野川 |

| 吉野川の土田(つった)の水汲み神事。毎年7月28日に畝火山口神社で行われるでんそそ祭の中心行事でもある「お水取り」というご神水汲みの神事です。 |

|

[水汲み神事 1_吉野川] |

|

|

[水汲み神事 2_吉野川] |

|

===================================================================================================

| 蓮華会・蛙飛び行事_金峯山寺 |

蓮華会は、金峯山寺の三大行事の一つで、七月七日は役行者が産湯をつかったと伝えられる大和高田市奥田にある弁天池の清浄な蓮の花を蔵王権現に供える法会。 |

|

[蓮取り行事 1_奥田] |

(2018.7.7)(大和高田市) |

|

[蓮取り行事 2_奥田] |

(2018.7.7)(大和高田市) |

|

[蛙神輿 1_金峯山寺] |

(2018.7.7)(吉野町) |

|

[蛙神輿 2_金峯山寺] |

(2018.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 1_金峯山寺] |

(2018.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 2_金峯山寺] |

(2018.7.7)(吉野町) |

|

[蛙飛び行事 3_金峯山寺] |

(2018.7.7)(吉野町) |

|

[蓮華入峯の準備_金峯山寺] |

翌日、大峯山寺の蔵王権現に蓮を供える蓮華入が行われます。途中の拝所にも供えられます。 |

===================================================================================================

| 奥駈_大峯山 |

大峯山の奥駈け修行は吉野山と熊野三山を結ぶ大峰山脈の主稜を75の靡(なびき)と呼ばれる行場(霊場)を縦走する厳しい修行。 |

|

[奥馳 1_釈迦岳] |

(2018.7.19)(下北山村) |

|

[奥馳 2_釈迦岳] |

(2018.7.19)(下北山村) |

|

[奥馳 3_釈迦岳] |

(2018.7.19)(下北山村) |

|

[奥馳 4_釈迦岳] |

(2018.7.19)(下北山村) |

===================================================================================================

| 水まつり_丹生川上下社 |

水の神様の恩恵に感謝する水まつりが丹生川上神社3社(上社・中社・下社)により開催されました。祭場は三社持ち回りで行われ、今年は中社がご担当でした。中社の時は水垢離もなさいます。 |

|

[ 水垢離 1_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 水垢離 2_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 稚児_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[ 御神水_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[御湯立て 1_水まつり_丹生川上下社] |

|

|

[御湯立て 2 _水まつり_丹生川上下社] |

|

==================================================================================================

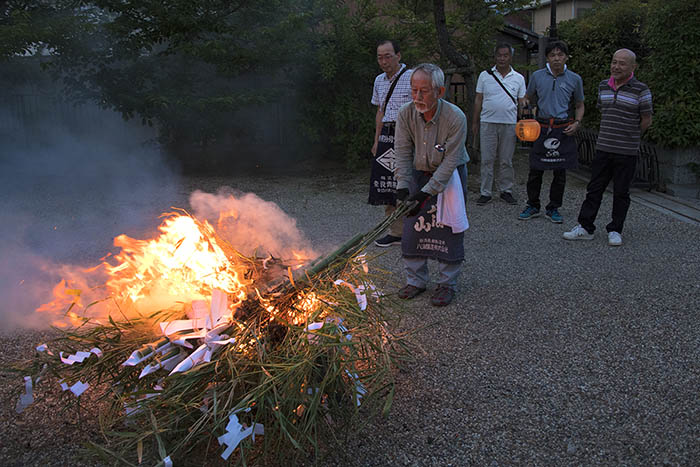

| 虫送り_奈良阪 |

日暮れ頃、西福寺に奈良豆比古神社の宮座の人たちが集まり、虫供養が行われます。他の地の多くの虫送り行事は、田の畦や村道を松明をかかげ虫追いをするものですが、ここでは松明はなく奉行と呼ばれる役員達が町中を練行し、寺で虫供養を行われます。昔はそれぞれが自分の田畑あたりを松明で虫追いし、そのあと西福寺に集まり供養されていたそうです。 |

|

[ 虫送り 1_奈良阪] |

|

|

[ 虫送り 2_奈良阪] |

|

|

[ 虫送り 3_奈良阪] |

|

==================================================================================================

| 風鎮大祭_龍田大社 |

龍田大社は社伝によると崇神天皇が凶作や疫病退散を願って創建されたそうです。風鎮祭は悪風を除き、順風の到来を祈る祭礼で、天武天皇(675年)に始まるという由緒があり、年間の数ある祭事の中でも最も重儀だとされています。 |

|

[ 風鎮大祭 1_龍田大社] |

|

|

[ 風鎮大祭 2_龍田大社] |

|

|

[ 風鎮大祭 3_龍田大社] |

|

=================================================================================================

| おんぱら祭_綱越神社 |

6月と12月の晦日に行われる除災行事を「大祓」と言いますが、6月の大祓は「夏越の祓え」と言い、半年の罪、穢れを祓い、後半年の除災、健康を願う神事。大神神社摂社の綱越神社の夏越の祓えは旧暦で7月末に行われます。「御祓祭(おんぱらまつり)」と呼ばれ古くから親しまれています。夜には演芸会や花火大会が行われます。 |

|

[ おんぱら祭 1_綱越神社] |

|

|

[ おんぱら祭 2_綱越神社] |

|

|

[ おんぱら祭 3_綱越神社] |

|

|

[ おんぱら祭 4_綱越神社] |

|

==================================================================================================

==================================================================================================

| HOMEへ |