近撮_2018.9

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

当サイトに掲載の写真、文章について断で使用しないでください。著作権は作者に帰属します。

また、当サイトの画像、文章について、いわゆるキュレーションシステム等による他への無断投稿も厳禁します。

Copyright (C) 2001 Terufusa Nomoto. All Rights Reserved.

==================================================================================================

大和路写真帳

過年分も合わせてご覧いただければ幸いです。(できるだけダブラないシーンを載せていますので)

==================================================================================================

境内一円、万の灯明を灯された中、懺悔、滅罪、四恩(父母・国土・衆生・三宝)・先祖に日頃の感謝をあらわす法要が営まれます。本堂、天堂ほか、三〇〇数体の石仏が並ぶ参道と遥拝殿般若窟の岩屋本尊弥勒菩薩様に灯明が灯る中、本堂で法要が営まれます。その後、僧侶に続いて手酌の灯明を持った参拝者が奥の院へかけてお練りをされます。(宝山寺のHPより引用)

|

==================================================================================================

豊作を祝う収穫祭で、元々は雨乞いで慈雨に恵まれ豊作となった感謝の奉納踊り。幣は白色が通常ですが、昭和36年頃に復活されたとき女性の踊り手が多かったので紅色に替えられたそうです。手っ甲、脚絆に紅の襷、紅鼻緒の草鞋をはき、幣を持ち太鼓にあわせ「よいとこ、よいとこ、よーいとな」と輪になって踊ります。大人の踊りのあと、近くの幼稚園児も踊りに参加します。

|

==================================================================================================

==================================================================================================

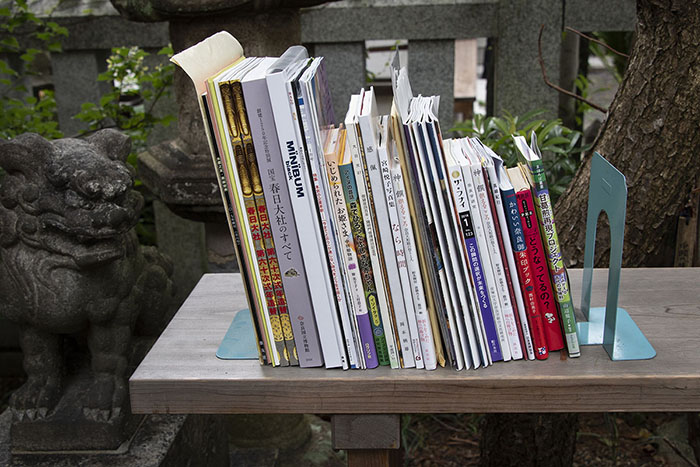

饅頭製法を伝えた林浄因の七世に当たる林宗二が現在の百科事典に当たる節用集を出版されたことに由来して、その年に出版された奈良関係の出版物が奉納されます。今年で40回目だそうです。

ありがたいことに私の出版物「神饌 供えるこころ」も奉納していただきました。参列させていただき玉串奉でんもさせていただきました。

|

==================================================================================================

9月9日の重陽の節句の日に、鼻長のお面を被って村の家々を回り厄払いをする行事。四社神社のある菅野集落には8つの郷があり、その頭屋さんと、神社の総代さんで節句の神事が行われます。その神事の前に2人の村役さんが鼻の長いお面を被って竹で作ったササラを叩きながら、厄払いをして廻られます。このお面は鼻が長いのが特徴的で鼻長(はななが)といわれ、祭りのいわれとなっているようです。

|

==================================================================================================

村の氏神さんに初穂を奉献する神事で3日にわたるお祭り。初穂と柳を束ねた神饌、七色の御供や担い餅、花御供と呼ばれる特殊神饌が供えらます。シンカン祭りの名前の由来は、その昔、祭りの献立のナスの辛子和えがシンから辛かったからとか、神幸祭りが訛ったものとか、異説もいろいろあり定かではないようです。

|

村役、神官を先頭に大当屋、小当屋が御幣を持ち、神饌箱を村人が担ぎ神社までお渡りが行われます。宵宮の昼、本祭りの両日に行われます。

(2018.9.8)(天理市) |

|

神事の終わりに、一同で御神酒やお下がり、持ち寄った食事などで会食をされるのを直会(なおらい)と言いますが、神霊が召し上がったものを共に供することで神霊との結びつきを強くするという意味もあり、単なる打ち上げだけではなく重要な神事のひとつでもあります。シンカン祭りではスルメまるごと一枚だけのおかずで御神酒を戴かれます。

(2018.9.8)(天理市) |

|

宵宮の昼間の神事を終え、一旦解散された後、夕方より再び祭りが行われます。村人が家族単位でお参りされ、巫女による神楽のお祓いを受けられます。この際、大当屋、小当屋は太鼓、鉦を交互に叩き調子をとります。この音が「チンチン・ドン」と鳴るので、祭りの名前が別名「チンチンドン」とも呼ばれています。

(2018.9.8)(天理市) |

|

==================================================================================================

長患いせず往生できるという信仰からぽっくり寺の名で知られる吉田寺(きちでんじ)で行われる、鳩や魚を逃がし命の尊さを考える放生会。白い鳩、金魚や魚を並べ、阿弥陀如来座像の前で法要が営まれます。多宝塔の前で住職らによる受戒、読経の中、白い鳩が一斉に放たれます。

この後、放生池に金魚や魚も放たれます。

|

==================================================================================================

==================================================================================================

![]()