近撮_2020.1

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

| HOMEへ |

当サイトに掲載の写真、文章について断で使用しないでください。著作権は作者に帰属します。

また、当サイトの画像、文章について、いわゆるキュレーションシステム等による他への無断投稿も厳禁します。

Copyright (C) 2001 Terufusa Nomoto. All Rights Reserved.

==================================================================================================

大和路写真帳

過年分も合わせてご覧いただければ幸いです。(できるだけダブラないシーンを載せていますので)

![]()

| とんど_小南神社 |

| トンドの多くは松の内の終わる14〜15日に行われることが多いものですが、こちらでは1月31日に行われます。多分県下で一番遅いトンドではないかと思われます。 ニノ正月のトンドという謂れもあるようですが、現在では地元でもそうは伝わってない様です。 |

|

[とんど-小南神社 1] |

|

|

[とんど-小南神社 2] |

|

|

[とんど-小南神社 3] |

|

|

[とんど-小南神社 4] |

|

|

[とんど-小南神社 5] |

|

==================================================================================================

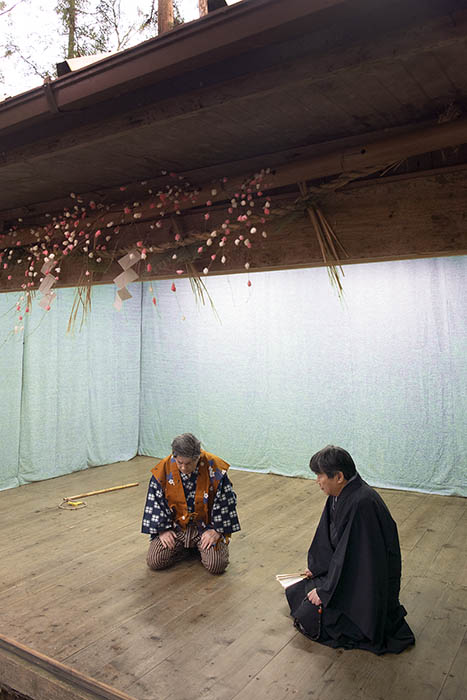

| 惣谷狂言_惣谷 |

| 舟の川を遡った惣谷集落で、正月の神事始めに天神社での神事が行われますが、その奉納として、村人による正月狂言が古くから行われてきました。大正4年に演じられて以来途絶えていたものを、昭和33年に復活されたもので「鬼」「狐釣」「舟こぎ」「万才」「壺負」「鳥刺」「鐘引」「かなぼうし」の8曲が伝えらています。 昔は神前の鳥居のところで行われていたそうですが、今は向かい側に舞台小屋が作られていて、しめ縄、餅花の正月飾り舞台で演じられています。 |

|

[惣谷狂言-狐釣狂言 1] |

|

|

[惣谷狂言-狐釣狂言 2] |

|

|

[惣谷狂言-狐釣狂言 3] |

|

==================================================================================================

| 初祈祷・らんじょう_金龍寺 |

| 新年の初祈祷で「おこない」と言われる行事が都祁地区などで広く行われています。読経の途中で僧侶が「らんじょう」と発せられると、檀家衆が一斉にうるし棒を板に激しく叩きます。地区の安全や五穀豊穣、虫除け、魔除けの意味があるようです。地域により、藤蔓や柳などが使われたり、お堂の外で廊下などを叩くなど様式も様々なものが見られます。 |

|

[初祈祷_金龍寺] |

|

|

[らんじょう 1_金龍寺] |

|

|

[らんじょう 2_金龍寺] |

|

|

[らんじょう 3_金龍寺] |

|

|

[祈祷_金龍寺] |

|

|

[牛宝札_金龍寺] |

|

==================================================================================================

| 初庚申_金輪院庚申堂 |

| 戦前の庚申の日には門前市も盛んで、大変な賑わいだったそう。その後衰退していたのを、地元の庚申講の方々の熱意もあってが平成17年秋から復活された。庚申の日には法要の合間にイベントも催されている。 年の初めの庚申の日は初庚申として特にお詣りが多いようです。 身代わり猿にはこんな謂われもあるそうです。 人間の体内には「三尸(さんし)の虫」という三匹の虫がおり、庚申の夜に天に昇り天帝に60日間(庚申の日は60日に一回巡ってくる)に起こした人の悪行を告げるという。告げ口されないように「身代わり猿」が「寝ていても寝てないぞ」とおまじないするという。 |

|

[護摩供-初庚申 1_金輪院庚申堂] |

|

|

[護摩供-初庚申 2_金輪院庚申堂] |

|

|

[余興-初庚申_金輪院庚申堂] |

|

==================================================================================================

| 望粥の節句_村屋神社 |

| 小正月1/15に小豆粥をいただく風習は今も全国的にあると思います。こちら村屋神社さんでは、その小豆粥と餅片を枇杷の葉に乗せて供えられています。本殿だけでなく境内のあちこち、社家の神棚、台所、戸口などにも。 思うに神饌と言うよりは各お家に伝わる民俗的なものでもあるようです。 |

|

[望粥の節句 1_村屋神社] |

|

|

[望粥の節句 2_村屋神社] |

|

|

[望粥の節句 3_村屋神社] |

|

==================================================================================================

| 鬼フェスタ_吉野山 |

| 吉野山では節分会にあわせその前後の土曜日を中心に「鬼フェスin吉野山」と銘打ったイベントが行われています。旅館に現れたり鬼踊りをしたり、節分のあとの土曜日には奈良のいろんな鬼さんが集まる鬼の夜会が開かれたりと、吉野山の節分は盛り上がります。 |

|

[鬼フェスタ 1_吉野山] |

|

|

[鬼フェスタ 2_吉野山] |

|

==================================================================================================

| 綱掛け神事_稲渕 |

| 村に悪霊が入り込まないように村の出入り口の道や谷に綱をかける行事は県内に多くみられます。その綱の作りや綱に吊るものも、御幣をはじめ、松枝や榊などいろいろ。形もフングリと呼ばれるものや、房状、すだれ状、タコアシ状のものなど多様。 明日香の稲渕集落では男性シンボルを付けた雄綱、栢森集落では女性シンボルを付けた雌綱が掛けられます。 |

|

[綱掛け神事 1_稲渕] |

|

|

[綱掛け神事 2_稲渕] |

|

|

[綱掛け神事 3_稲渕] |

|

|

[綱掛け神事-準備_稲渕] |

|

==================================================================================================

| 綱掛け_栢森 |

|

[綱掛け-準備_栢森] |

|

|

[綱掛け 1_栢森] |

|

|

[綱掛け 2_栢森] |

|

|

[綱掛け 3_栢森] |

|

|

[綱掛け 4_栢森] |

|

|

[綱掛け 5_栢森] |

|

|

[綱掛け-雌綱のシンボル_栢森] |

|

==================================================================================================

| トンド_別所 |

| 小正月(15日頃)に正月や旧年の縁起物などを燃やしたり、火をいただいて帰り灯明や炊飯に使われるなど地域により様々。 |

|

[トンド 1_別所] |

|

|

[トンド 1_別所] |

|

==================================================================================================

| 蛇送り_南之庄 |

| 年の初めに祈願される「初祈祷」の行事ですが、この初祈祷のありようも地域により様々で興味津々です。 ここのはいわゆる綱掛け、勧請縄ですが、蛇がドグロ巻いたように仕上げられ、祈祷の後、村の中を「祝おう!祝おう!」と言いながら担いで廻られます。途中祝儀を戴くお家や事業所などへは蛇を中迄入れられます。 村人に出会うと蛇に咬ませたり、脅したり邪を払いながら巡行されます。最後にむらの西端にある小さな祠のところに安座されます。 2015年分とあわせてご覧ください。 |

|

[蛇送り 1_南之庄] |

|

|

[蛇送り 2_南之庄] |

|

|

[蛇送り 3_南之庄] |

|

|

[蛇送り 4_南之庄] |

|

|

[蛇送り 5_南之庄] |

|

|

[蛇送り 6_南之庄] |

|

|

[蛇送り 7_南之庄] |

|

==================================================================================================

| 河合の弓引き行事_景徳寺 |

| 年初の薬師堂会式(八日薬師)の際に行われる弓ひき行事。弓矢祭、弓打ちとも呼ばれている。 平家一族の往時を偲び武備を怠らなかったなどという謂われがあり、弓矢の鍛錬は徳川政府を慮って薬師の祭日である八日の儀式に名を変えて正月中の最重要行事として、伝承され今日に至っていると景徳寺寺伝に伝わる。弓の作法も極めて古い型を保つもので、的の作り方ひとつにもしても古俗を伝え、民俗的にも貴重なものである。 県指定無形民俗文化材。 2016年分とあわせてご覧ください。 |

|

[弓引き行事 1_河合] |

|

|

[弓引き行事 2_河合] |

|

|

[弓引き行事 3_河合] |

|

|

[矢立ちの儀_河合] |

|

|

[水垢離 1_河合] |

|

|

[水垢離 2_河合] |

|

|

[的場の祈祷_景徳寺] |

|

|

[矢立ちの宴_河合] |

|

|

[御供撒き_河合] |

|

==================================================================================================

| オコナイ_北今西 |

| 「オコナイ」はおおよそ新年1月から3月ごろに行われる宗教民俗行事で、近畿、北陸、東海地方に多く行われているようです。その意味するところ、行事の内容など様々で、一概に説明のつかないほど多様なものです。多くは、村落の平穏、五穀豊穣祈願を願うもので、あわせて青年の大人入りや元服を祝うことが多いようです。修正会、修二会などの中で行われることも多く見られます。 北今西のオコナイは作法をはじめ、荘厳や供物などに特徴があり、宗教儀式としても興味つきないものがあります。 天正時代より伝承されています。県指定無形民俗文化材。 2012年分とあわせてご覧ください。 |

|

[荘厳_北今西] |

|

|

[卯の花_北今西] |

|

|

[法螺貝_北今西] |

|

|

[宝印かつぎ_北今西] |

|

|

[般若心経_北今西] |

|

|

[かずら切り1_北今西] |

|

|

[かずら切り2_北今西北今西] |

|

|

[うたよみ_北今西] |

|

|

[粟餅の競り1_北今西] |

|

|

[粟餅の競り2_北今西] |

|

|

[家へ_北今西] |

|

==================================================================================================

| 正月例祭_小原八幡神社 |

| 十津川村小原の八幡神社の例祭。 高台に鎮座する神社の階段は狭く急で献饌や神輿のかつぎ出しは見もの。 正月の例祭で神輿のお渡りのある例は少ないのではと思われます。天狗、お多福も出て賑わいます。 |

|

[正月例祭_小原八幡神社] |

|

|

[献饌_小原八幡神社] |

|

|

[天狗とお多福_小原八幡神社] |

|

|

[神輿 1_小原八幡神社] |

|

|

[神輿 2_小原八幡神社] |

|

|

[神輿 3_小原八幡神社] |

|

|

[厄除け 1_小原八幡神社] |

|

|

[厄除け 2_小原八幡神社] |

|

==================================================================================================

| 弓始祭_大和神社 |

| 新春恒例の弓始祭。拝殿で無病息災、五穀豊穣を祈年された後、宮司、神社氏子役員さんが弓を引き、地元の中高校生らによる弓打ちが行われます。その後小川原流の古式に則り、奈良県弓道連盟の会員による弓引きがあります。 |

|

[弓始祭_大和神社] |

|

==================================================================================================

| 除夜の鐘_松尾寺 |

| 松尾大社の除夜の鐘つきは、前年の夏の行に参加した子供達がこぼんちゃんの衣装をつけて鐘を撞いて始まります。そのあと一般参拝者が鐘を撞きます。 |

|

[除夜の鐘 1_松尾寺] |

|

|

[除夜の鐘 2_松尾寺] |

|

|

[除夜の鐘 3_松尾寺] |

|

==================================================================================================

| 追鶏祭_往馬大社 |

| 元日の早朝3時に行われる追鶏(とりおい)の神事は和太鼓の合図とともに開始されます。神職が祝詞を奏上した後、二人の神職が行灯を手に、暗闇に包まれた境内の高座で 「この鶏はどこの鶏を追う、大勝院の鶏を追う」 「この鶏はどこの鶏を追う、北条院の鶏を追う」 「この鶏はどこの鶏を追う、往馬神社の鶏を追う」 と掛け声をかけ、鶏を追う所作をしながら三回駆け抜けます。古式ゆかしい素朴な所作で、あっという間に終わります。 神功皇后が出兵される時、同社で一夜兵馬を休め、翌朝、鶏に出兵のトキを告げるよう言われたが鳴かなかったので、出兵が遅れお怒りになり鶏を龍田川に流された。鶏は下の龍田神社の神様に助けられたという謂われの神事。以来往馬では鶏は食べるが飼わない、龍田では鶏は飼うが食べないという伝えがあったという。 |

|

[追鶏祭_往馬大社] |

|

==================================================================================================

| HOMEへ |