近撮_2020.2

このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。

(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)

当サイトに掲載の写真、文章について断で使用しないでください。著作権は作者に帰属します。

また、当サイトの画像、文章について、いわゆるキュレーションシステム等による他への無断投稿も厳禁します。

Copyright (C) 2001 Terufusa Nomoto. All Rights Reserved.

==================================================================================================

大和路写真帳

過年分も合わせてご覧いただければ幸いです。(できるだけダブラないシーンを載せていますので)

畝火(うねび)山口神社の御田祭はひょっとこ面の田男、黒衣の牛、天狗面の牛使い、お多福の四人が演じます。畦切りから田植えの所作の間に交わすやりとりには面白いものがあります。山口神社は元は畝傍山の頂上にあったそうです。今も畝傍山の麓にありますが、畝傍とは書かず、畝火と書きます |

|

松苗による田植えの途中でお多福さんの差し入れでけんずい(間食の意)をとりますが、この時のやりとりも愉快です。一服の後、田植えを続けますが、その間、神主さんが田植え歌をろうろうと唄われす。(2020.2.28)(橿原市) |

|

参拝者に松苗を配られます。松苗は花などを添えて苗代に祀られます。最近は苗代を作らず農協から苗を求められる農家も多く、また農業されてないお家も多くなり、その場合は神棚や玄関先などに飾られるとか。

(2020.2.28)(橿原市) |

|

==================================================================================================

| 社殿で祈年祭が執り行われたあと境内でおんだ祭りが行われます。田主は翁面をつけ子供が牛役で狂言風に演じます。所作ごとに田主が「種を蒔き候」などと唱えれば村役など全員で「めでとう候」などと返します。村役さんとの掛け合いも楽しいものです。 |

子供が演じる牛が走り回り、田主は引っ張られています。

(2020.2.25)(奈良市) |

|

めずらしく肥をやる所作もあり、最後の一滴まで杓に取るなどきめのこまかい見せ場があったりします。突然周りにまき散らす所作で観客は思わずのけぞったりして爆笑場面も。

(2020.2.25)(奈良市) |

|

==================================================================================================

| 鏡作りの神として信仰を集める鏡作神社。午前中の祈年祭に続き、御田植祭が行われます。御田祭に先立ち、拝殿の前庭で「お田植舞」と「豊年舞」が奉納されます。 |

鏡作り神社のおんだ祭では御田植舞、豊年舞の奉納が行われます。

2020.2.23)(田原本町) |

|

豊年舞では早乙女が刈り取った稲穂を持って踊り、輪を描いて回りながら最後に神殿に向かって供えて行きます。

2020.2.23)(田原本町) |

|

今年は宮司さんのお子さんが初登場。

(2020.2.23)(田原本町) |

|

鏡作神社のおんだ祭の牛はよく暴れます。

(2020.2.23)(田原本町) |

|

田植え作業、終わると一斉に「雨や〜」と言って砂を撒き散らし松苗を撒かれます。

(2020.2.23)(田原本町) |

|

==================================================================================================

| 正式には池坐朝霧黄幡比売神社(いけにいますあさぎりはたひめじんじゃ)という古社で、明治初年までは天満宮と称されていたそうです。今も額には天満宮と書かれています。梅の咲き始めるころ、祈年祭、御田祭が行われます。池神社のおんだ祭は一行が村の中を道行きしながら神社に向かわれる特徴があります。 |

==================================================================================================

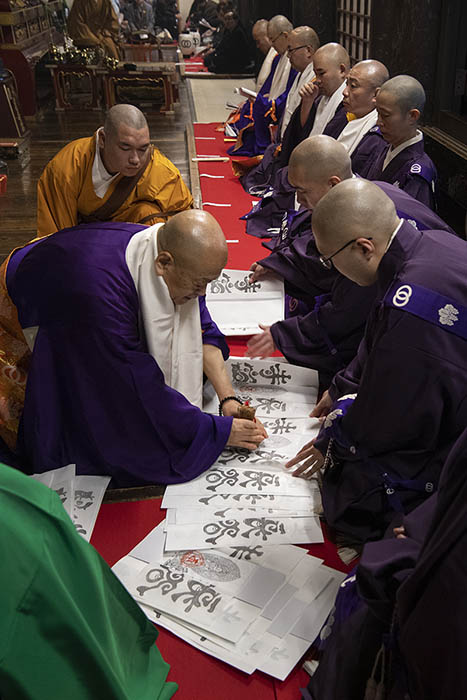

| 長谷寺で修二会しゅにえの締めくくりに行われる追儺会ついなえ。法要も終わりに近づいた頃、大きな赤、青、緑の三匹の鬼が堂内に暴れ込んできます。法螺貝ほらがい や太鼓が打ち鳴らされる中、追い出された鬼たちは大きな松明を従えて本堂、 礼堂らいどうの周りの舞台や欄干を暴れながら走り回ります。男衆が担ぐ松明は一丈五尺(約4.5m)三十貫(約110kg)という大きなものです。 |

「旋そう行道」と言われる行法では手に「すわえ」と呼ばれる枝一本を手に内陣を三周駆け足で廻られ続いてふたつめの「三そう行道」ではシデの木に牛玉札をはさんで行道されます。

(2020.2.14)(桜井市) |

|

法要の結願間近になると赤鬼、青鬼、緑鬼が暴れこんで法要の邪魔をしたり参拝者を脅したりと暴れまわります。

(2020.2.14)(桜井市) |

|

結願にあたり、牛玉宝印を大導師をはじめに僧侶、内陣参拝者、礼堂参拝者の額に押されます。

(2020.2.14)(桜井市) |

|

松明に追われてとも言われていますが、どうやら太鼓や法螺貝にの音に追われて、鬼が松明を従えてが正しいのではないかと思われます。(昔の写真にも鬼が手松明の様なのを持っているのを見たこともあります。)

(2020.2.14)(桜井市) |

|

==================================================================================================

| 新春に行われる初祈祷、その所作などは地域、寺院により種々見られるものです。ここ長力寺でのいわゆる「らんじょう(乱声)」はあまり見ない形で行われています。漆で作った刀と弓持ち寄られ、それを叩きつけるというより束のまま板にトントンと落とす様な形。 |

漆棒で作られた刀と竹の矢を家族の男性の数にき2対を束ねて持ち寄られます。

(2020.2.8)(奈良市) |

|

読経の中で二度、ランジョウと僧侶が唱えるのに合わせて束ごと吊るして落とす様に打ちつけられます。昔はこれに合わせて子供らが縁先廊下を漆棒で激しく叩いていたとのこと。

(2020.2.8)(奈良市) |

|

ランジョウに使った漆棒の刀と竹の矢は持ち帰り、苗代に祀られるそうですが、昨今は苗代も少なくなり家の神棚や玄関などに一年間祀られているとのこと。

(2020.2.8)(奈良市) |

|

==================================================================================================

奈良盆地の川が集まるこの地は昔から広瀬の 郷と称され、水神を祀る広瀬神社があります。広瀬神社の「おんだ祭」は「砂かけ祭」と言われ、田人役、牛役、参拝者が所作の終わる度に砂をかけ合います。この砂は雨を意味し、かけ合いが盛んなほど豊作が適うとされ、老若男女入り乱れての合戦となります。大和の奇祭のひとつとして有名です。

午前中に農耕作業を演じる殿上の儀も行われます。 |

==================================================================================================

| おんだ祭りの神事の流れはだいたい田主らによる畦ならし、田起し、唐鋤など昔の農作業を模してますので、共通するところは多いですが、少しずつ所作の変化や、小道具、参拝者の参加の仕方が違うのもおもしろいものです。小泉神社では馬子と牛役が唐鋤や馬鍬で田起こしするとき、巫女さんや参拝者が牛に砂をかけます。砂は雨を表し、多くかかるほど豊作と言われています。広瀬神社の砂かけほど派手ではなく、素朴な感じ。 |

==================================================================================================

御田(おんだ)祭は各地で行われ、五穀豊穣、子孫繁栄はを祈るものですがそれぞれに特徴があります。ここ六縣(むつかた)神社のおんだ祭は子出来御田祭とも言われ、厳粛なものですが太鼓を使うユーモラスな出産の所作は面白いものです。また子供達が所作の邪魔をしたりするのも面白いものです。

祭の始めに厄年の青年のお祓い祈祷が行われます。その青年達によりおんだ祭が演じられます。

最大の見せ場は、厄年の男子が若妻に扮して腹に小太鼓を入れて妊婦となり、田植えをしている田主のもとに弁当を持っていき世間話をしている内に産気ずき男児を出産してしまいます。お腹から小太鼓が転げ出るのですが、それが男の子というわけです。夫はその小太鼓を叩きながら、「ぼんぼん出来たぼん出来た」と喜びの声を上げ場内一斉に拍手が起こります。

|

==================================================================================================

初瀬川の南北の江包(えっつみ)、大西集落に伝わるお綱祭り(綱掛祭、お綱はんの結婚式とも云われていますが、国指定重要無形民俗文化財の名称では「江包・大西の御綱」とされています。)

上流から流れてきた二人の神様を、江包は素盞鳴尊、大西は稲田姫を助け正月に結婚式を上げたことに由来すると云われている。両村からそれぞれ大きな雄綱、雌綱(600キロ、100メートルものしめ縄)が村人により担ぎこまれ、素盞鳴(すさのお)神社で入船(結合)の式を執り行います。

(今年は江包の雄綱のみ取材させていただきました。) |

==================================================================================================

春の初めにあたり五穀豊穣を予祝する祭典で、往昔は正月の初卯の日に行われていましたが、現在は2月6日に斎行され、篤農家の崇敬組織である豊年講の大祭が併せて執り行われます。

祭典の中で、拝殿の向拝を神田に見立て、木製の鍬、木型の牛、練り棒を使って白丁(はくちょう)姿の田作男(たづくりおとこ)が台詞も面白おかしく田作りの所作を演じるところに特徴があります。苗代ができ上がると水口(みなくち)神主(神職)が鍬と扇子を持って水口祭りを勤め、神前から撤下された籾種を田作男が古風な台詞回しで撒きます。ついで、早乙女(巫女2名)が松の小枝を束ねたもの(苗松)を早苗になぞらえ、太鼓に合わせて田植えを行うなど、おんだの神事はすこぶる古式を残すものです。そして田作男の面白い台詞に参拝者の笑いが起こり、その笑いが大きければ大きい程にその年は豊年であると言われます。祭典の終わりに田作男によって撒かれる籾種を農家の方々が大切に持ち帰り、自らの苗代に撒いて、稲を育てていくことになります。

(大神神社HPより転用) |

==================================================================================================

奈良時代に当神社の神主であった大神朝臣狭井久佐(さいくさ)の次男、穀主(たねぬし)が、ご祭神のご神意を得て素麺作りを始めたという伝承が伝わっています。このことから素麺作りに携わる人々からご祭神は素麺作りの守護神として崇められます。

卜定祭はご祭神に地元特産の三輪素麺の卸値を占う祭典で、生産者や販売業者の参列のもと、神職が三ツ鳥居前の大床で卜定の儀式を行い、新しい年の卸値がご神意のまにまに決められます。かつて三輪の町には市場があり、穀物の相場を占っていたと言われますが、卜定祭もその伝統を引き継ぐものです。地元の素麺組合では基準になる三輪素麺を卜定による卸値で取引することとなります。祭典終了後、拝殿前で素麺作りの過程を真似たユニークな「三輪素麺掛け音頭」などの踊りが三輪素麺音頭保存会のご婦人方により奉納されます。

(大神神社HPより転用) |

占いそのものは三ツ鳥居の前で行われ一般には見えない場所になります。結果は拝殿で披露されます。今年は「高値」でした。

(2020.2.5)(桜井市) |

|

==================================================================================================

| 吉野川上流の崖淵に鎮座する浄見原(きよみはら)神社で古式ゆかしく行われる国栖奏(くずそう)。右手に鈴、左手に榊を持った舞翁が朗々とした歌翁の謡や「エンエー」(延栄の意か)の声にあわせて古式ゆかしく舞います。応神天皇が吉野を訪れたときに国栖(くず)地方の人が一夜酒を作り歌い踊ったという故事にちなんだ伝統行事で古代をよみがえらすような素朴な舞。神饌に腹赤の魚(うぐい)や毛瀰(もみ、赤蛙)が供えられます。古代のご馳走だったとか。 |

謡翁の謡出しにより壱歌から四歌まで舞われますが、最後のところ一瞬仰ぎて笑う所作があります。これは天皇の弥栄を念じ又寿福を招くといわれ、古代より国栖の古風と呼ばれています。(国栖奏保存会資料より)

(2020.2.7)(吉野町) |

|

下段は2010年の写真。正面側から。(現在は立ち入り禁止になっています。なぜか報道さんは入っておいでですが。)

(2010.2.27)(吉野町) |

|

毛瀰(赤蛙-もみ)

日本書紀の応神記の中に、「・・・土毛(どもう)を献る、その土毛は栗、菌および腹赤魚、年魚の類なり」とあり、また「蛙を煮て上味とす」ともあります(国栖奏保存会の資料より抜粋)

(2020.2.7)(吉野町) |

|

国栖奏伝習所には天武天皇の御真影と神饌が供えられます。正月飾りでもあるようです。この神饌は「スズリブタ」といわれ鶴亀も添えられています。

(2020.2.7)(吉野町) |

|

==================================================================================================

| 後亀山天皇が吉野に復興した後南朝期。帝位の再興を伺っていた自天王が川上村にて暗殺され、遂に後南朝も終焉。その悲運の自天王を偲ぶ御朝拝式が川上村では560年途絶えることなく護持されています。歴史的には旧北山郷、川上郷の何カ所かで行われてきたようですが、近年までは由緒あると伝わる神之谷の金剛寺と高原の福源寺の二カ所で行われてきました。筋目衆と呼ばれる継承者の減少や高齢化などから550年祭から一本化されました。 |

筋目衆(現在は各代地からの出仕者)は榊の葉を咥えて参列されます。その意は清浄を保つのに加え、裏切られて自天王が暗殺されたことから身内と言えども一切多言はしないという意味もあると、筋目衆の方からお聞きしたことがあります。

(2020.2.5)(川上村) |

|

==================================================================================================

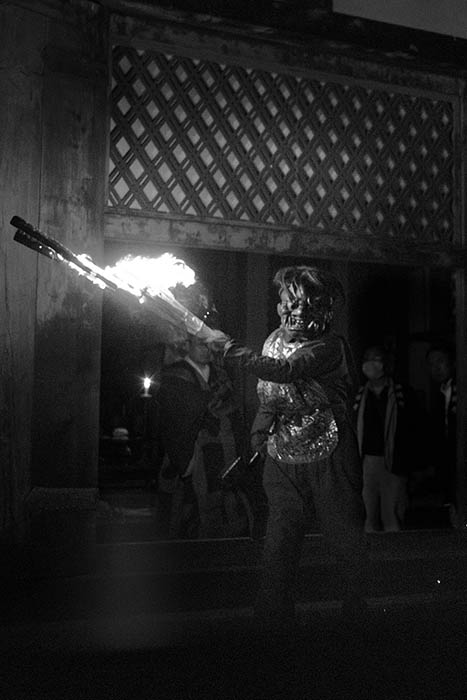

法隆寺の西円堂では2/1〜2/3まで修二会が執り行われますが、その結願のあと、追儺会(ついなえ)が始まります。西円堂の基壇上で黒鬼、赤鬼、青鬼が子供に手を引かれ東面、正面、西面で所作を行い、松明を受け取るや荒っぽく振り回し、参拝者めがけて投げつけます。この火の粉がかかると、その年は無病息災と言われています。鬼追いとしてはもっとも古い歴史があるそうです。(数年前にこれで怪我人が出たとのことで、ぐるりを金網で覆われています。でも金網はちょっと味けないと思うのですが)

カラーでは写りが悪いので今回はモノクロ仕上げにしました。 |

==================================================================================================

| はじめに節分祭が行われ、歳男、歳女方はじめ村の方々へのお祓いが行われます。その後歳男歳女による豆まきが行われます。 |

大きな金色の御幣でお祓い。

(2020.2.3)(川上村) |

|

お寺行事に多いいわゆるオコナイ行事のような作法が見られました。ランジョウの様に板を叩き、太鼓や鈴、神殿にある鳴り物全てを大きっく鳴り響かせ厄を祓われるのでしょうか。

(2020.2.3)(川上村) |

|

歳男、歳女による豆まき。予期せず鬼さんが現れ宮司もびっくり。道の駅に居た鬼が繰り込んできたようです。これから定番になるやもです。

(2020.2.3)(川上村) |

|

==================================================================================================

吉野ビジターズビューロー主催の行事。鬼フェスin吉野山の期間中に奈良県内の鬼たちが大集結。

大和神社、興福寺、大安寺、朝護孫子寺、長谷寺、金峯山寺の鬼たちが集まりました。 |

それぞれの鬼さんんがパフォーマンス。

(2020.2.8)(吉野町) |

|

お店にも暴れ込み。

(2020.2.8)(吉野町) |

|

金峯山寺にて護摩供養。

(2020.2.8)(吉野町) |

|

==================================================================================================

| 吉野山の金峯山寺蔵王堂の節分は、日数心経、星供秘法が執り行われ、その後、鬼の調伏式が行われます。修験者や参拝者に豆を浴びせられ、降参、調伏します。蔵王堂の豆まきは全国から「鬼は外」と追い出された鬼を集め、調伏させ改心させます。これは役行者が法力と仏法で鬼を弟子にしたという故事にも基づくものとも言われています。この謂われもあり、ここの豆まきは「福は内、鬼も内」と唱えられ、珍しいものです。(全国的に珍しいとのことですが、調べてみますと、最近では結構方々の社寺でも「鬼も内」はあるようです。) |

==================================================================================================

==================================================================================================

| 長谷寺の本堂東北の一段高いところに鎮座する三社権現。長谷寺創建より古く、天平五年(733年)に聖武天皇の勅命で創建したと伝えられ、東に石蔵権現(地蔵菩薩)、中央に瀧蔵権現(虚空蔵菩薩)、西は新宮権現(薬師如来)を祀っている。上の郷(中谷、柏森)、中の郷(各枝、柳)、下の郷(柳原、出雲)の六ケ大字の講衆が集まり神殿に注連縄を飾って綱懸け祭が営まれる。残された記録から300年以上の歴史があります。 |

三社の神饌にもそれぞれ特徴があります。

(2020.2.2)(桜井市) |

|

それぞれの郷で編まれた大きな注連縄が神殿に掛けられます。東と中央の注連縄は向かって左側に穂先を、西の新宮権現だけが穂先を右側にして掛けられます。

(2020.2.2)(桜井市) |

|

法要の後、三社に向かって牛黄宝印を押す所作をされます。

(2020.2.2)(桜井市) |

|

三地区の当人、関係者に牛黄宝印を授けられます。

(2020.2.2)(桜井市) |

|

長谷寺から「補任大夫職之事 藤原朝臣何某(頭人の名)……」としたためた「補任状(ぶにんじょう)」が授けられます。

(2020.2.2)(桜井市) |

|

下之郷では祭事終了後に頭屋渡しの儀が行われます。

(2020.2.2)(桜井市) |

|

==================================================================================================

==================================================================================================

![]()