| 三井寺境内案内看板 |

|

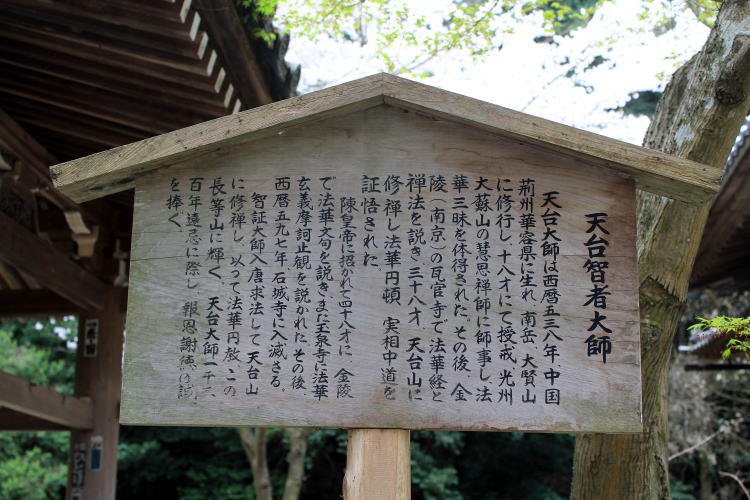

貞観年間(859〜877)になって、智証大師円珍(ちしょうだいしえんちん)和尚が、園城寺を天台別院として中興されされました。

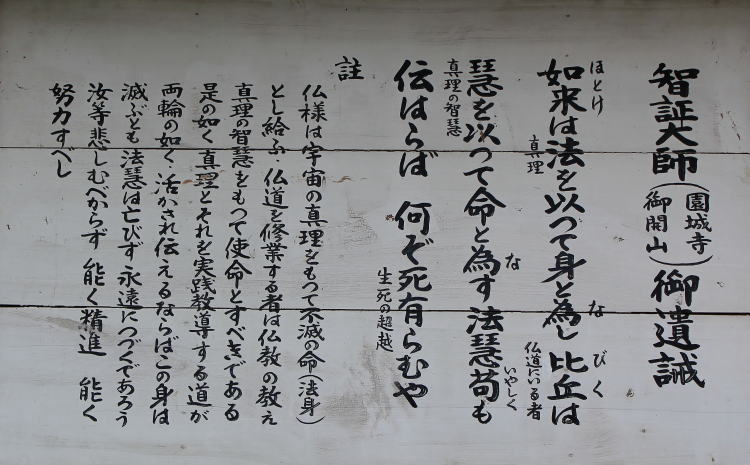

智証大師の御遺誡の看板 |

|

| 園城寺石碑 |

|

大門(仁王門)

重要文化財 室町時代(宝徳四年 1452)・三間一戸楼門 入母屋造 桧皮葺 |

| 三井寺中院の表門で、東面して建ち、両脇の仁王像が山内を守護しています。記録によると、天台宗の古刹常楽寺(湖南市石部町)の門で、後に秀吉によって伏見に移され、慶長六年(1601)に家康によって現在地に建てられたとしています。 |

|

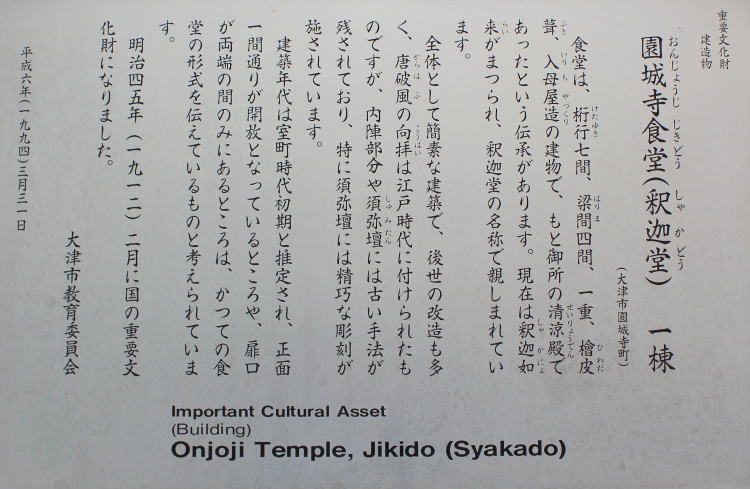

釈迦堂(食堂)

重要文化財 室町時代・正面七間 側面四間 一重 入母屋造 桧皮葺 |

|

大門(仁王門)を入ってすぐ右手に、南面して建つ比較的に簡素な造りの堂です。秀吉による破却の後、清涼殿を移築したものとの伝えもありますが、室町時代に建立されたものと思われます。

|

|

金堂

国宝 桃山時代(慶長四年 1599)・正面七間 側面七間 一重 入母屋造・向拝一間 桧皮葺 |

| 現在の金堂は、豊臣秀吉の正室北政所によって再建されたもので、三井寺境内でもひときわ大きく威容を誇っています。また本尊弥勒菩薩もここに安置されています。

|

|

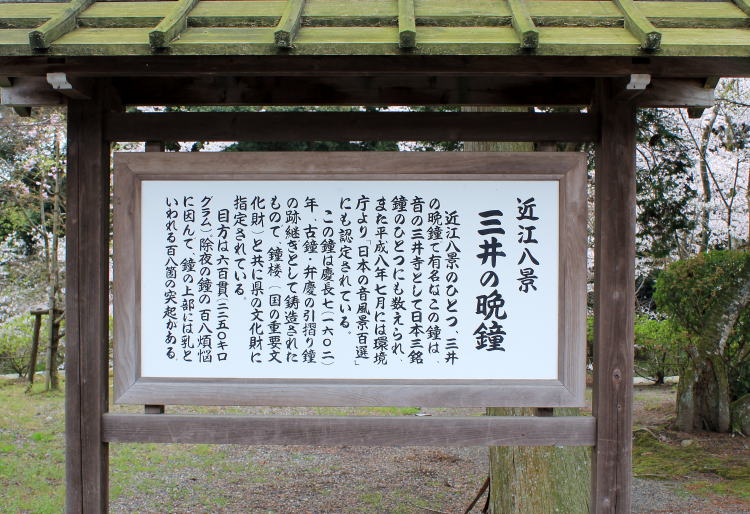

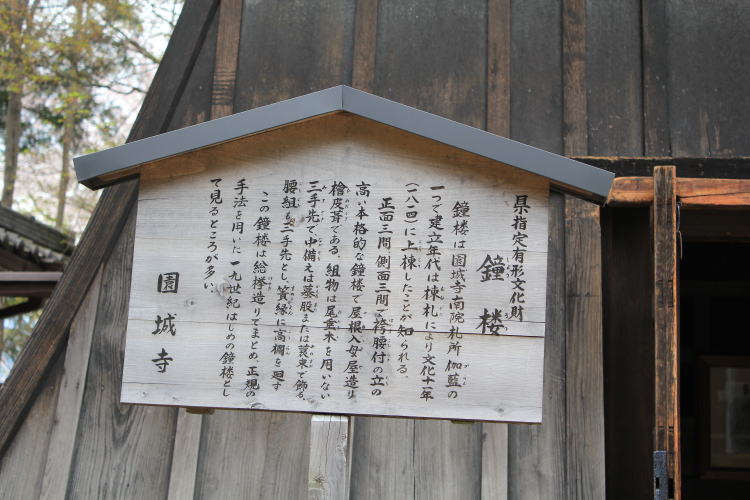

鐘楼(三井の晩鐘)

重要文化財 桃山時代(慶長七年 1602)・正面一間 側面二間 一重 切妻造 桧皮葺 |

|

| 金堂の南東に建てられています。周囲には、下に腰板を廻らし、上は連子をはめています。近年まで屋根は瓦葺であったが、修理時における調査の結果、建立当初は桧皮葺であったことが判明し、現在は桧皮葺に改められています。

|

|

一切経蔵、八角輪蔵

重要文化財 室町時代・正面三間 側面三間・一重 もこし付 宝形造 桧皮葺 |

| 一切経蔵は一切経を安置するための堂で、内部には一切経を納める回転式の巨大な八角輪蔵が備えられています。 |

|

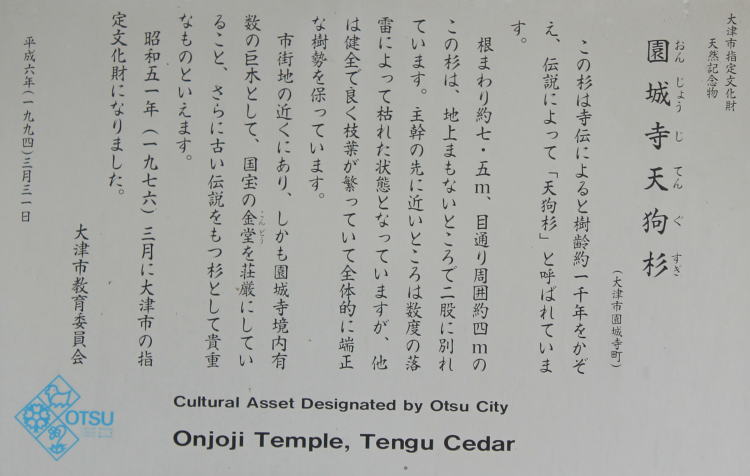

| 園城寺天狗杉 |

|

|

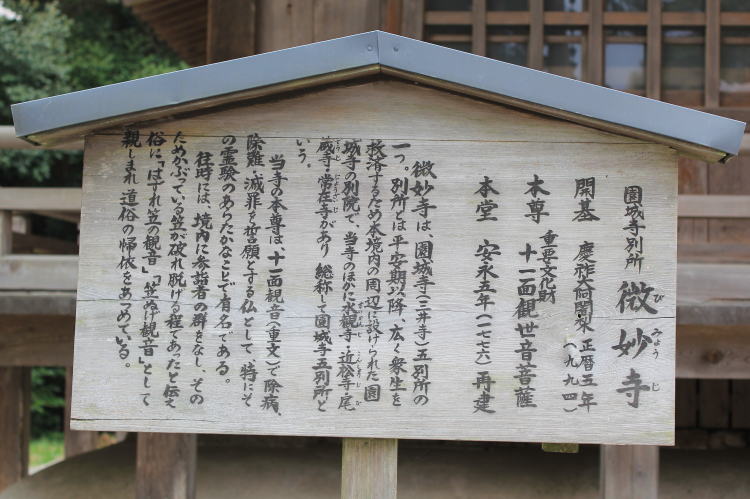

| 微妙時 |

|

|

|

|

|

|

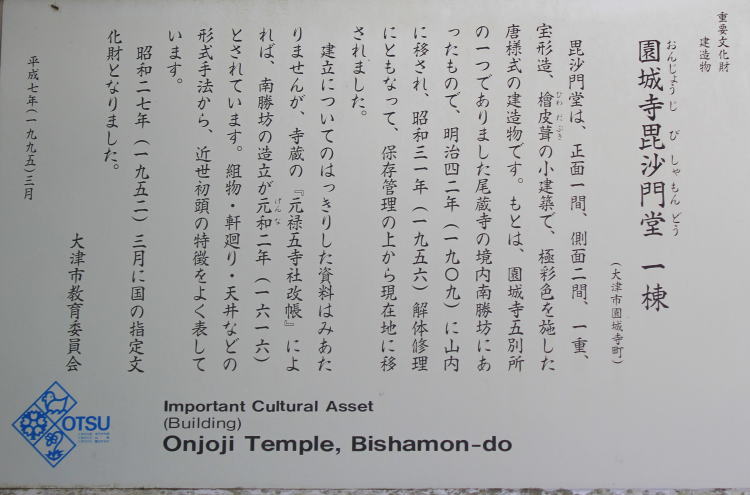

毘沙門堂

重要文化財 江戸時代(元和二年 1616)・正面一間 側面二間 一重 宝形造 桧皮葺 |

|

| 毘沙門堂は、もともと園城寺五別所のひとつ尾蔵寺の南勝坊境内に元和二年(1616)に建立され、明治以降に三尾社の下に移築、戦後の修理に際して現在地に移りました。内部には文様などが彩色で描かれており、桃山建築の系譜を受け継いでいます。

|

|

| 十八明神社(ねずみの宮)と頼豪阿闍梨 |

|

|

観音堂へ上る石段の脇に祀られる十八明神は、本来は伽藍を守護する神ですが、一般には「ねずみの宮さん」と呼ばれ、人々に親しまれています。

|

|

|

|

百体堂

県指定文化財 江戸時代(宝暦三年 1753)・正面三間 側面二間 宝形造 |

| 堂内の正面中央に三井寺観音堂(正法寺)本尊と同じ如意輪観音像を奉安し、その左右に西国礼所の三十三観音像を二段に祀っています。右には坂東三十三箇所、左には秩父三十四箇所の本尊を安置し、合わせて百体の観音像を安置することから百体堂と呼ばれています。

|

|

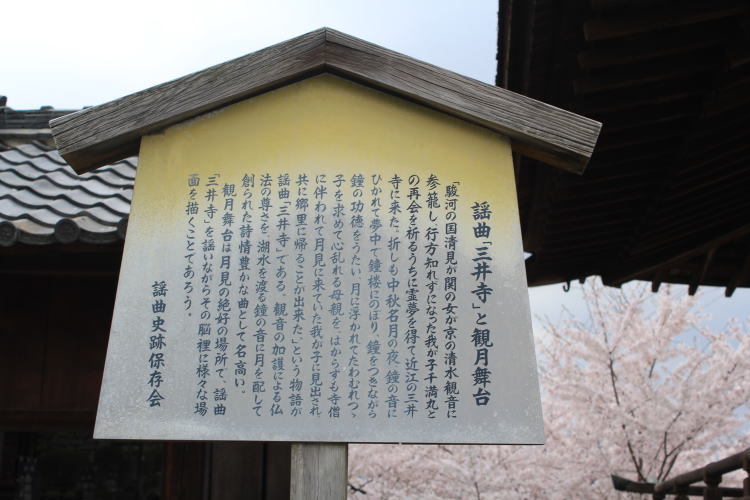

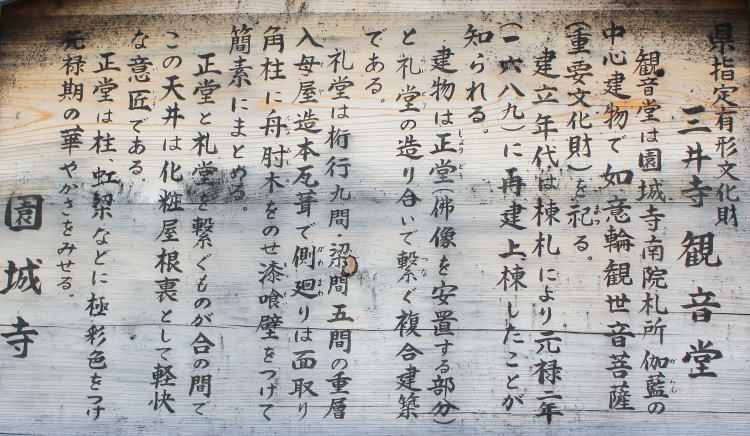

「観月舞台」

滋賀県の有形文化財 |

| 嘉永3年(1849年)の建立とされており、琵琶湖を眼前に見通すことのできる位置にあり、観月のための場所として好適である。 |

|

|

|

|

|

| 水観寺 |

|

|