| 大石内蔵助良雄と忠臣蔵 |

1701年(元禄14)春3月、江戸城松の廊下で、勅使饗応役の浅野内匠頭長矩(ながのり)が、指南の高家筆頭吉良上野介義央((よしなか){又は善央(よしひさ)ともいう}に刃傷に及ぶという一大事件が起こった。

長矩は将軍綱吉の独裁をもって即日切腹、浅野家は取り潰しとる。これが第一の事件である。

それから1年9ヶ月後、1702年(元禄15)の12月14日の夜、長矩の家臣大石内蔵助良雄ら47士の忠義の武士が、本所松坂町の吉良屋敷へ討入り、見事義央の首を討って主君の怨みを晴らし、幕府の失政に一矢を酬いる事件が起こった。

そして2ヶ月後、1703年(元禄16)の2月4日義士達は武士にとっては最高の名誉である切腹という処分を受けることにより劇的な終焉を遂げた。

これが赤穂浪士の復讐事件といわれる第2の事件で、この2つの事件を合わせたものが世ににいう「忠臣蔵」である。

その後1748年(寛延1)に竹田出雲らによってこの事件を浄瑠璃・歌舞伎として上演され、熱狂的な人気を博し、現在に至っている。 |

| 大石内蔵助良雄宅跡 |

|

| 大石家は代々浅野家に仕えた重臣で、赤穂入封から断絶まで家老として大手門内側の一画に屋敷を構えていた。屋敷地は間口28間、奥行45間余りの広さを誇り、庭には池泉も造られていた。屋敷地は1923年(大正12)国史跡に指定されている。長屋門は城内に残る数少ない江戸時代建築のひとつで、1979年(昭和54)に解体修理が行われた。刃傷事件を知らせる早駕籠が叩いたのがこの門であった。 |

| 説明看板をクリックすると大きくなりますのでご覧下さい。 |

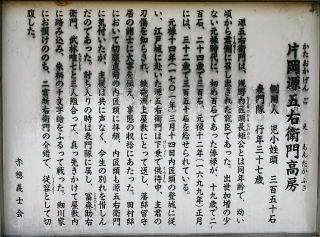

| 片岡:源五衛門高房屋敷跡 |

|

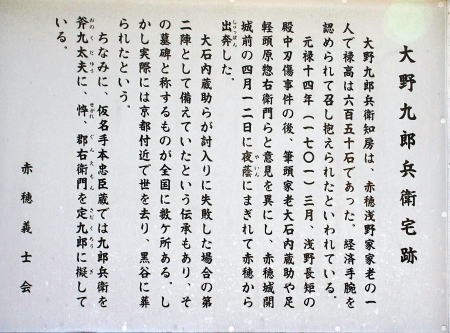

| 大野九郎兵衛宅跡 |

|

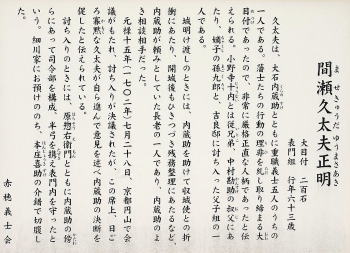

| 間瀬久太夫正明宅跡 |

|

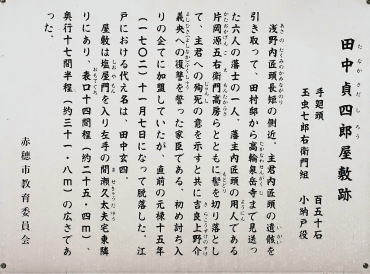

| 田中貞四郎屋敷跡 |

|

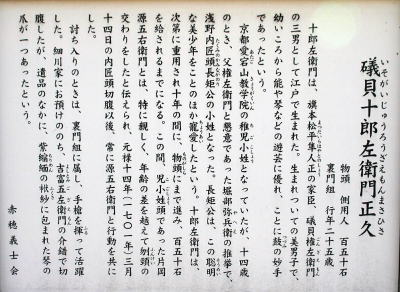

| 磯貝十郎左衛門正久宅跡 |

|

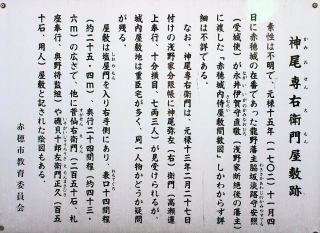

| 神尾専右衛門屋敷跡 |

|

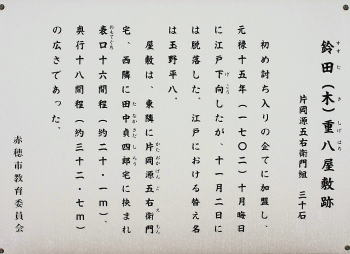

| 鈴田(木)重八屋敷跡 |

|

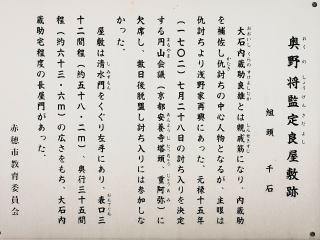

| 奥野将監定良屋敷跡 |

|