| 所在地 | 奈良県葛城市當麻 |

| 開基 | 麻呂子親王 |

| 宗派 | 浄土宗・高野山真言宗 |

| 本尊 | 當麻曼荼羅 |

| 撮影 | 2006年5月8日 |

| 612年、聖徳太子の教えによって、その弟、麻呂子(まろこ)親王が河内に万法蔵院(まんぽうぞういん)を建立しました。その後、親王の夢に従って、681年、當麻国見(たいまのくにみ)が、役の行者(えんのぎょうじゃ)開山の地へ移したのが當麻寺(たいまでら)です。 金堂(こんどう)に本尊として弥勒菩薩(みろくぼさつ)像が祀られ、役の行者が百済より四天王を飛来させました。次いで講堂、東塔、西塔、そして現在の本堂である曼荼羅堂(まんだらどう)が完成し、伽藍(がらん)が整えられました。 中之坊(なかのぼう)は、創建時に役の行者に開かれた道場で、住職の住房「中院御坊」として成立しました。その他、平安期には最大三十六房の僧坊があったということです。 |

| 東大門(仁王門) |

|

|

|

| 東大門(裏側) |

|

| 中将姫像 |

| 天平時代、藤原家の娘中将姫(ちゅうじょうひめ)は、継母に妬まれ命を狙われ続けますが、あえて恨むことなく、万民の安らぎを願い「写経」や「読経」を続けました。そして1000巻の写経を成し遂げた16才のある日、二上山に沈む夕陽に阿弥陀如来の姿を見た姫は、現世の浄土を求めて都を離れ、観音さまに手を引かれるように當麻寺を訪れます。当時の住職・實雅法印(じつがほういん)に認められ中之坊にて尼僧となり、法如(ほうにょ)という名を授かります。その後、あの日に見た阿弥陀さまのおられる極楽浄土の光景を、五色の蓮の糸によって織り表しました。これが国宝・當麻曼荼羅(たいままんだら)です。その輝きに心を救われた法如は、人々に現世浄土の教え(この世で浄土を観じる教え)を説き続け、29才の春、不思議にもその身のまま極楽浄土へ旅立たれたということです。 |

|

| 国宝 梵鐘 白鳳時代 |

|

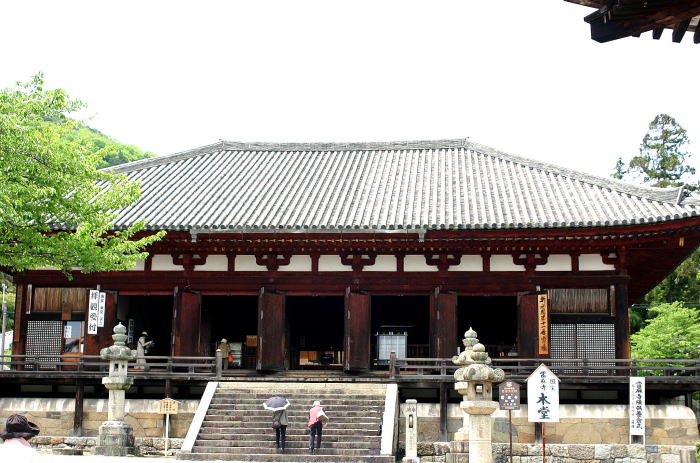

| 本堂(曼荼羅堂・まんだらどう) 国宝 天平時代−藤原時代 |

| 中将姫(ちゅうじょうひめ)の當麻曼荼羅(たいままんだら)を本尊としてお祀りする堂。 本尊・當麻曼荼羅(室町時代・重文)が見事な厨子(天平時代・国宝)に収められています。 |

|

| 金 堂 重文 鎌倉時代 |

| 金堂(こんどう)は當麻寺本来の中心のお堂。 日本最古の塑像・弥勒仏(白鳳時代・国宝)を本尊とし、日本最古の乾漆・四天王(白鳳時代・重文)が四方を守護しています。 |

|

| 講 堂 重文 鎌倉時代 |

| 本尊は丈六の阿弥陀如来で藤原期の仏像(重文)。その他、珍しい妙幢菩薩(みょうどうぼさつ 弘仁時代・重文)や、地蔵菩薩(藤原・重文)など、おもに平安時代の仏像が祀られます。 |

|

| 西南院と西塔 |

|

| 西南院門 |

|

| 西 塔 |

|

| 日本最古の石灯籠(白鳳時代・重文) |

|

|

| next |