| 撮影 | 2008.09.23 |

平成20年9月21日(日)〜9月23日(火)開催

| 大極殿完成予CG図 |

|

| 大極殿の大きさは、東西長さ(横)約44m・南北長さ(奥行き)約19.5m・高さ(棟高)約27m 朱雀門の大きさは、東西長さ約25m・南北長さ約10m・高さ約22m 大仏殿の大きさは、東西長さ約57m・南北長さ約50m・高さ約48m |

| 大極殿は、今から約1300年前の奈良時代、西暦710年(元明天皇)に、藤原京から遷都されて平城京の北側中央に位置した「平城宮」の中心にあり最も重要な建物で、遷都後の715年に竣工したと考えられています。平城京の造都は古代中国の都市計画を参考にしています。従って、中国古代天文学と深く結びついている哲理を基本にしています。大極殿の名は「太極星(たいきょくせい)からきています。太極星とは宇宙の中心にある星のことで、「北極星」のことです。大極殿は、天皇の即位式や元日の朝賀のような、国家的儀式に使われていました。大極殿は740年の恭仁京(くにきょう)へ遷都に伴い移築されましたが、745年に再び平城京に都が戻されたてからは、元の位置の東側の区画に置かれました。このように2箇所ある大極殿の遺構を区別するため、最初大機欲殿を便宜的に「第一次大極殿」と呼んでいます。大極殿を築地回廊で囲んだ、南北320m、東西180mの範囲を大極殿院地区と呼んでいます。 |

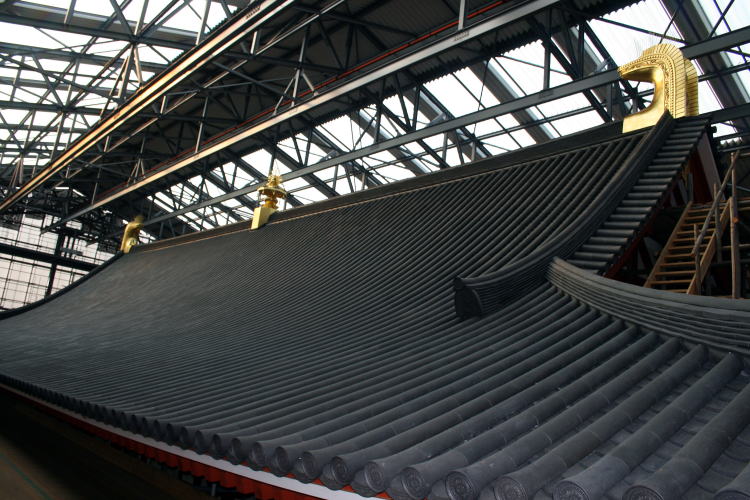

| 素屋根(工事中覆い屋)にすっぽりと包まれた大極殿の工事現場の大きいこと10階建てくらいあるそうです | |

|

|

| 大極殿正面中央の階段 | |

|

|

| 基壇の高さは2段構成で約3.5m、凝灰岩を張っています基壇の端には朱塗りの「高欄」があります | |

|

|

| 正面から入ったところの天井 | |

|

|

| 壁から天井の斜めの部分、天井には「上村敦之」デザインの蓮の花が描かれています | |

|

|

|

|

|

|

| 荒 壁 | |

|

|

| 西側の2階部分の屋根を眺める | |

|

|

| 北西側の大棟と鴟尾(しび) | |

|

|

| 大棟の西端にそびえる鴟尾(シビ)青銅製で金箔を張っています | |

|

|

| 鴟尾を真後ろから眺める(鴟尾の上にある飾りの様な棒は、一説によると鴟尾の上に鳥の巣が出来ないようにしたものではないかとのこと) | |

|

|

| 大棟の中央で燦然と輝く「宝珠」(モデルは法隆のの夢殿とのこと) | |

|

|

| 美しい大棟の瓦葺と宝塔 | |

|

|

| 大棟の東端にそびえる鴟尾(シビ)青銅製で金箔を張っています | |

|

|

| 4隅の軒下(8か所)で風と共に音を奏でる「風鐸」 | |

|

|

| 大極殿を守る鬼瓦(両手両足があります) | |

|

|

| 各軒下に施されている木口金具金色の部分 | |

|

|

| 北側の大棟(西から東を眺める) | |

|

|

| 南側の大棟(東から西を眺める) | |

|

|

| 1重(1階)北東屋根の端・隅棟の端ででにらみをきかす鬼瓦 | |

|

|

| 1重(1階)北西屋根の端・隅棟の端ででにらみをきかす鬼瓦 | |

|

|

| 1重(1階)南西屋根の端・隅棟の端ででにらみをきかす鬼瓦 | |

|

|

| 1重(1階)南東屋根の端・隅棟の端ででにらみをきかす鬼瓦 | |

|

|

| 平城遷都1300年祭(2010年)日本初の本格的な首都であった平城京でのイベント開催計画図 | |

|

|

|