| 駐車場から眺めた高々と築き上げられた石垣上の城壁と二重櫓 |

|

| 霞ケ城址銘碑と二本松少年隊像(後方の建物は二重櫓) |

| 戊辰戦争の時、会津藩の白虎隊のような組織的ではないが、12から17歳の少年達62名が出陣し、16名が犠牲となった。 |

|

| 二重櫓 |

|

| 二重櫓の石落とし |

|

| 二の丸箕輪門(復元) |

| 箕輪門は城の正門にあたり、江戸時代初めの寛永期に、二本松藩初代藩主・丹羽光重により築造 され、往時門の主材の樫の木を箕輪村(現二本松市内)山王寺山の御神木を使用したことから命名されたものです。 昭和57年復元

|

|

| 箕輪門のアカマツ |

| 箕輪門北側の石垣上に植えられているアカマツの古木群で、四本は三の丸への石段の南東に段状に一列に並び1本は石段の裾右側の石垣上に立つている。これらの松は、土塀に代えて石垣上に植えられたものと思われ、1657年(明暦3)に箕輪門周辺石垣の破損を修理した記録から推察すると樹齢は350年を超える。保存状態が良好で樹勢は今もなお旺盛である。 |

|

| 振り返って、二重櫓・箕輪門・平櫓を見る(裏側) |

|

| 箕輪門を過ぎて、御殿跡へ入る塀重門跡に残る枡形(虎口)石垣 |

|

| 石組み |

|

| 振返って眺めた枡形(虎口) |

|

| 二の丸付近の城内では桜まつりが行われていました。 |

|

| 相生の滝 |

この滝は城内の自然地形を利用して作られ、1934年(昭和9)9月に竣工した。名称は公募により「相生瀧」と名付けられた。城内中腹を東流する二合田用水から水を引き、その水は箕輪門の用水路へと流れ込み、城下へとつづく。

「二合田用水」は、初代二本松藩主丹羽光重公が17世紀後半に算学者・磯村吉徳に命じて開削したもので、遠く安達太良山麓から約18kmにわたり清水を引き、城内・城下の用水として利用したものである。現在でも城内各所の水系に、この江戸期の大土木工事の痕跡をみることができる。 |

|

| 七ツ滝 |

|

| るり池越しに眺める「布袋滝」 |

|

| 洗心滝 |

|

| 洗心亭(明治31年再移築復元)

|

| 城内に幾つかあった茶亭の一つで、1837年(天保8)、崖崩れのため阿武隈川畔・地蔵河原に釣茶屋として移築されていたもの 17世紀中頃の創建と推定される。 |

|

| 洗心亭から見た霞ケ池 |

|

| 市指定天然記念物「霞ケ城の傘松」 |

|

| 鶴松 |

|

| 丹羽神社(藩主丹羽家が祀られている) |

|

| 搦手門付近から本丸石垣の遠望 |

|

| 本丸石垣(東南面) |

|

| 本丸西側下に残る空堀跡 |

|

|

| 展望台付近の桜 |

|

| 雨の霞む安達太良連峰(4月半ばでもまだ山頂には雪が残っている) |

|

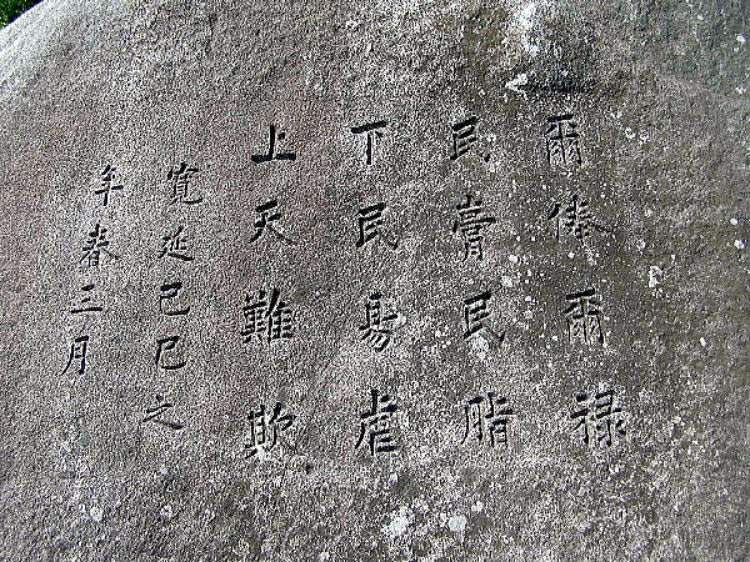

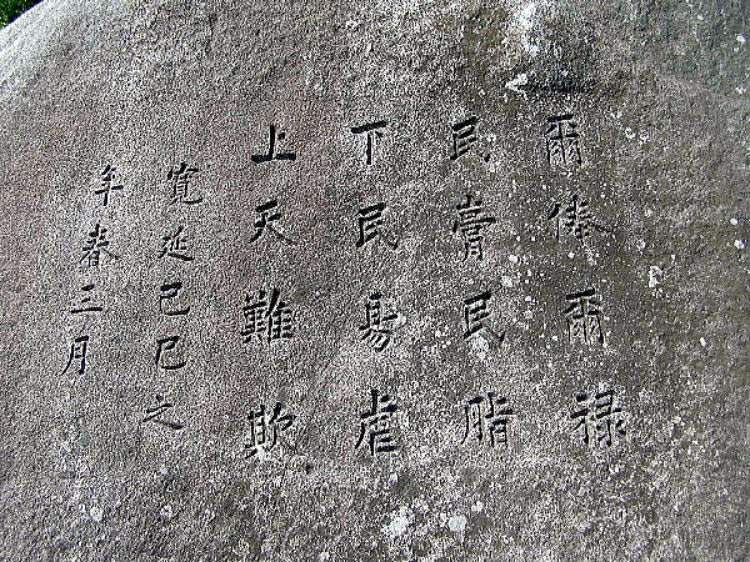

| 二本松城 戒石銘 |

| 城の入り口には寛延2年(1749)、二本松藩7代藩主・丹羽高寛が、家臣で儒学者の岩井田昨非の献策により、一夜のうちに自然石に藩政改革と綱紀粛正の指針を刻ませた「戒石銘碑」があり、昭和10年(1935年)に国の史跡に指定されている。 |

|

| なんじの ほう なんじの ろく・ たみの こう たみの し・かみんは やすきにもしいたげ・じょう てんは がたしにあざむき |

| 意味・・・お前がお上から戴く俸禄は、人民の汗と脂の結晶である。下々の人民は虐げ易いけけれどども神をあざむくことはできない。 |

|

|

|