| 大和高田市奥田では、毎年7月7日に県指定無形民俗文化財『奥田の蓮とり行事』が開催されます。 吉野山金峯山寺の「蓮華会」に献ぜられる蓮は、古来、この奥田の蓮池から摘み取られて献上されています。 この日早朝から多くの修験者が訪れ、捨篠池(すてしのいけ)では蓮とり船も出て、108本の蓮切りが行なわれ、また見学者も戴けます。7日に行く予定でしたが、所用があり5日に訪れた時の風景です。 |

| 撮影 | 2008.07.05 |

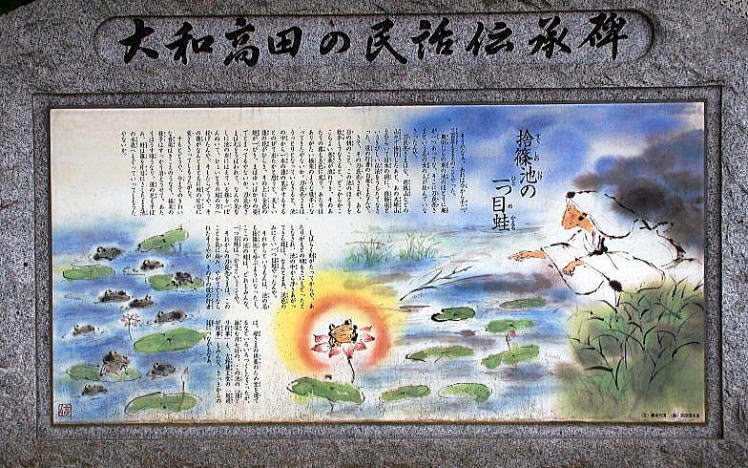

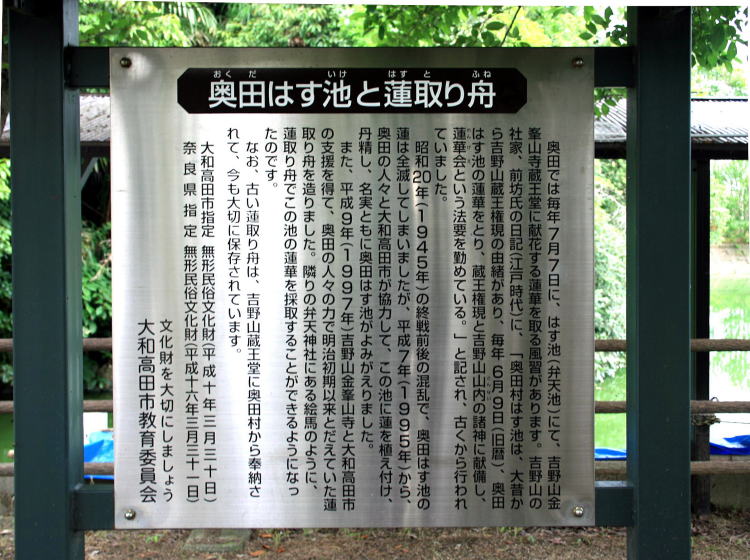

| 公園入口にある石碑 | |

|

|

| 公園の正面(休憩小屋の後ろが蓮池です) | |

|

|

|

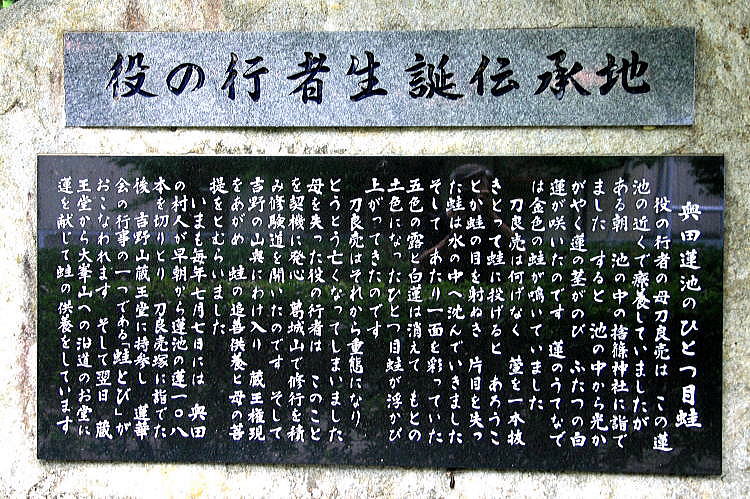

この話は、今から千二百年も昔のこと。

奥田村の東の庵(いおり)に、刀良売(とらめ)という女性が住んでいた時のことです。刀良売は、かの有名な修験道(しゅげんどう)の開祖、役の行者(えんのぎょうじゃ)の母です。

ある朝、刀良売が近くの池のほとりを歩いていると、どこからともなく、こころよい調(しら)べが聞こえ、朝霧も五色に光って、あたりはまるで極楽のように美しく、池の中の蓮の花には、一ぴきの黄金の蛙がいるではありませんか。刀良売は心をうばわれ、岸にはえている1本の篠(しの)を抜きとり、その蛙に投げると、運悪く、蛙の目にささってしまいます。すると、今まで、極楽のように美しかったあたりの景色が一変し、片目を失った蛙は水中に没し、ふたたび、池の中から現れた時は、みにくい泥色のひとつ目蛙に変身していました。

このことがあってから、この池の蛙は、みんなひとつ目蛙になり、池も「捨篠池」(すてしのいけ)とよばれるようになりました。

刀良売は、このことを随分気に病(や)み、しばらくしてなくなりますが、その子の役の行者は、母と蛙の供養のために、堂を建て、いよいよ修業にはげんだとのことです。

今も、7月7日の七夕(たなばた)の日には、吉野蔵王堂(ざおうどう)の修験者が多く奥田をおとずれ、奥田の蓮花108本を切り取る「蓮とり行事」をおこない、道中、吉野までこの蓮花を献じながら移動し、吉野蔵王堂で「蛙飛び行事」をおこないます。

刀良売は心をうばわれ、岸にはえている1本の篠(しの)を抜きとり、その蛙にると、運悪く、蛙の目にささってしまいます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| はす池全景 | |

|

|

| はす池の手入れは地元方々が精魂こめて手入れをされいてるとのことです。最近は、外来種の亀が沢山繁殖し、はすの若芽を食べるので困っているとのことです。今年は葉が大きく育った割りには花が少ないとのことでした。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 蓮取り行事が行われる「捨篠池」の隣にある「弁天神社」 | |

|

|

| 弁天神社のお社 | |

|

|

|