| 大和ミュージアム正面玄関 |

|

| 大和ミュージアムの入口の広場。正面の像は海神ポセイドンと後方は潜水艦の形をした「てつのくじら館」 |

|

| 昭和18年6月、瀬戸内海の海軍柱島泊地にて謎の大爆発を起こして沈没した戦艦陸奥のスクリューと主砲身と錨。沈没地点は数十mと浅かったのでこれら一部装備が引き上げられた。 |

|

| 陸奥の主砲身に砲弾を込めるところ |

|

| 陸奥のスクリュー |

|

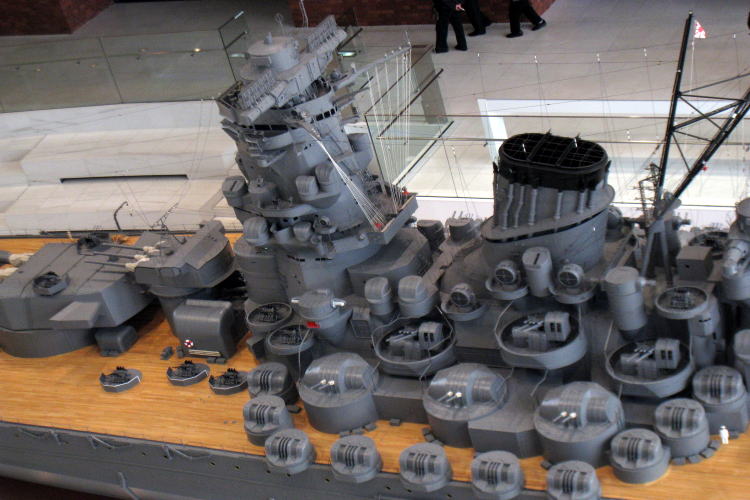

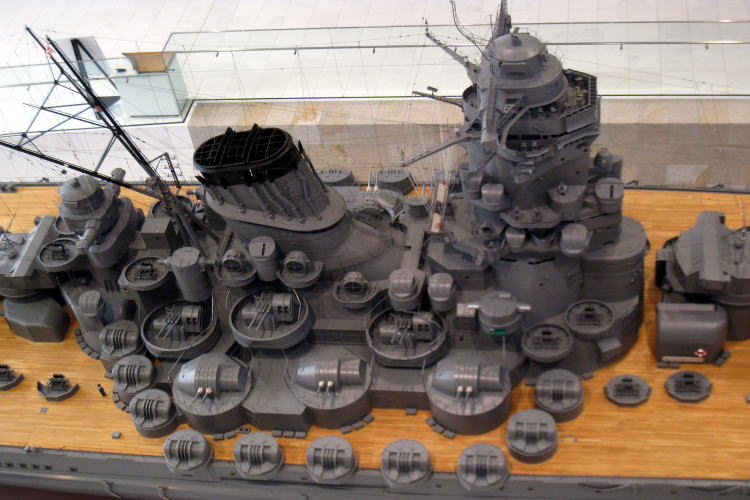

| 展示の10分の1スケールの戦艦大和。全長263m、全幅38.9m、満載排水量は72,800tとされ、150,000馬力の蒸気タービンで最高速度約27.3ノットを出した。世界最大の戦艦であり、乗員数は3,300人であった。写真左に見える舷側の最大装甲厚さは410mm、そして、水平中甲板部で最大230mm、主砲塔防盾部(正面部)で650mmもの装甲厚があった。 |

|

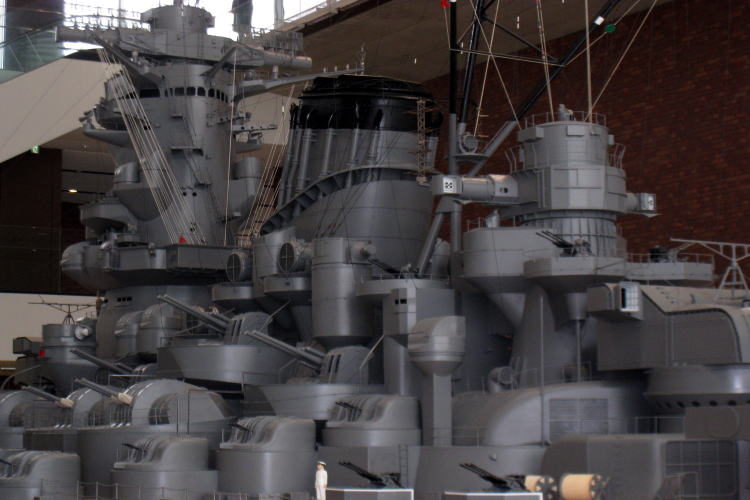

| 前方より眺めた主砲塔と艦橋。艦橋最上部の横張り出しが基線長15mの測距儀であり、その上部には網状の電探(レーダー)が取り付けられている。それと上写真では高角砲、3連装機銃が多数備えられており、大和後期の状態である。 |

|

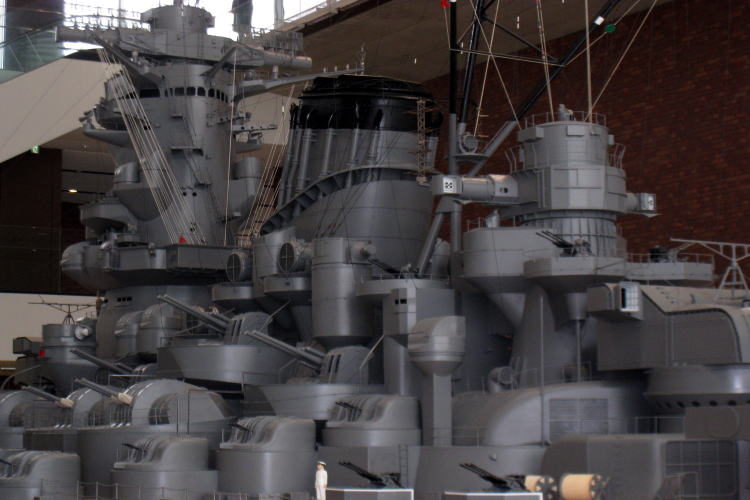

| 艦橋周辺部。戦艦大和は、戦艦陸奥の竣工から約20年の後、太平洋戦争が始まった直後の昭和16年12月16日に竣工した。それ故、それまでの戦艦とは艦橋なども橋脚構造からモノコック構造へと大きく異なっている。最上部は海面から45mの高さがあり、エレベーターも備えられていた。 |

|

| 後部から眺めたところ。 |

|

|

|

| 煙突周辺右舷部。中央やや左下部にセーラー服を着た人形が立っている。周りの火器類の大きさが分かる。 |

|

|

| 艦橋後部の煙突を中心とした多数の対空火器類。12.7センチ連装高角砲は両舷で12基が備えられている。高角砲、そして25mm3連装機銃にシールドが付けられているものが多いが、防弾上以外に、主砲発砲の爆風から兵員を保護する目的もあった。煙突においては、直径約180mmの穴がたくさん開いた「蜂の巣装甲」と俗称される厚さ380mmともされる装甲を施していた。この展示模型は昭和19年以降のものであるが、新造当時はこれら対空火器の部位にさらに副砲塔があり、副砲塔は計4基あった。 |

|

| 中央艦橋部分 |

|

|

|

| 各種砲弾。一番左は九一式46センチ徹甲弾、その右は46センチ三式弾。 |

|

| 零式艦上戦闘機六二型 |

昭和15(1940)年に海軍の制式機として採用された「零式艦上戦闘機」は、その機動性、装備、航続距離において当時世界に類を見ないもので、太平洋戦争などで活躍しました。

|

|

|

|

| コックピット |

|

| 栄31甲型エンジン |

「栄」エンジンは、中島飛行機において最も多く生産されたもので、零式艦上戦闘機を始めとして日本陸海軍の第一線機に搭載され、第二次大戦中の日本において終戦時まで量産され続けた日本を代表するエンジンでした。

|

|

特殊潜行艇海龍。

|

|

水中を飛行機のように自由に運動できることを目指して開発され、操縦装置も飛行機用のものが使われた。しかし生産後期では先頭部に600kgの爆薬を備え、両脇に抱えた2本の魚雷を発射した後、目標に突っ込む特攻兵器となった。 |

|

特殊潜水艇回天(人間魚雷)

魚雷を人が乗って敵艦に突入する特殊攻撃兵器。420基が製造され100名以上が犠牲となった。 |

|

|