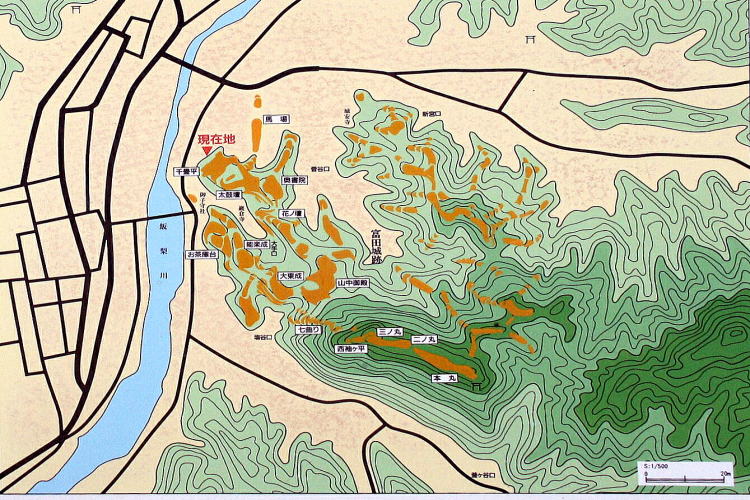

| 月山富田城の配置図 |

|

| 道の駅南側の御子守口の登り口(当日は3月としては異常気象となり気温25度と夏日の登城となった)( |

|

| 「巌倉寺」山門 ( お子守口から5分ほど登った処に「巌倉寺」がある) |

|

| 真言宗。1187年(文治3)、高顕僧正によって現位置に移された。これは富田城築城と相前後するもので、おそらく城主の意思によって場内の祈願所とするとともに富田城外郭線の守りとしたものと思われる。 |

|

| 堀尾吉春の墓 |

| 関が原の戦功より雲隠24万石を領し、1600年(慶長5)に富田城城主となったが、1611年(慶長16)、城を松江に移した。同年6月17日、69歳で亡くなり、遺言によってこの地に帰葬された。 |

|

| 山中鹿介幸盛供養塔 (巌倉寺堀尾吉春の墓の左側に山中鹿介の供養がある) |

| 山陰の勇将で、戦国時代3指に入る美男子といわれる幸盛の遺徳をしのび、慶長7(1602)年、堀尾吉晴の御内儀(妻・大方殿)によって建立されたもの

|

|

| 楽寿観音像 (巌倉寺から登り口へ戻る処にある) |

|

| 千 畳 平 |

| 御子守口を登って行くと正面にかなり広い場所に出る。ここは城兵集合の場で、北端には尼子神社と櫓跡があり、周囲に石垣が残る。 |

|

| 千畳平にある「椎の木」 |

| この椎の木は樹齢400年以上のもので、尼子毛利攻防時代からのものいわれています。尼子氏は永禄年間篭城7年を戦い抜き終に兵糧攻めによって毛利に降参しましたが、、当時の山城には多くの椎の木を植えその実は食糧の足しにしたといわれています。この椎の木も当時の名残をとどめる唯一の古木で、昭和の始期までは毛利の射た鏃(やじり)が残っていたと言い伝えられています。この千畳敷(尼子の勢揃いの場)はこの木が残っているために「椎の木平」とも言われ、長い歴史を無言のうちに見て来た。 |

|

| 千畳平の北の端に祀られている「尼子神社} |

|

| 太 鼓 壇 (千畳平に続く南側の郭で、時と戦を知らせる大太鼓が置かれていたと伝わる) |

|

|

太鼓壇上に建つ尼子氏の石碑。尼子経久の時代に、ここに太鼓を吊るした建物が置かれていたという。

|

|

| 太鼓壇に建立されている山中鹿介幸盛の像。 |

| 尼子十勇士の一人で、「山陰の麒麟児」の異名を取る。御家再興のため、「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話は有名です。主君尼子義久が1556年(永禄9)11月、毛利軍敗れた後、尼子義久を擁して富田城奪回、尼子再興を期して孤軍奮闘の活躍をしたが、1578年(天象6)7月17日、夢ならず備中甲部川阿井の渡し(岡山県高梁市)において毛利の家臣、河村新左衛門、福間彦右衛門によって討たれ、34才の生涯を終えた。この銅像は1978年(昭和53)鹿介没して400年を記念して建立されたものでる。 |

|

| 奥 書 院 平 |

| 大手道と搦手道との間、太鼓壇と山中御殿平の間に位置し、奥書院があったと伝わる。現在は戦没者慰霊碑が建っている |

|

|