| 三の丸跡(現在島根県庁)から眺めた二の丸の南櫓、天守、中櫓、(太鼓櫓は中櫓の後ろにある) |

|

| 島根県庁前の内堀を進むと大手前口に出る。 |

|

| 馬 溜 |

|

馬溜は一辺約46mほどのほぼ正方形の平地です。入り口には大手柵門、右に曲がるとしゃちほこを付けた壮大な大手門がありました。西側には高さ13mの高い石垣や、南、東側の石垣の堀、さらに内側の高さ1mほどの腰石垣による土塁でこの平場を四方から守っていました。この入り口の形態は枡形と呼ばれるもので、敵兵の直進を防ぎ、侵入の勢いを弱める機能と、出陣の際にこの馬溜に城兵を待機させ隊形を整える機能を果たしていたようです。

発掘調査で、江戸時代のものと思われる井戸が2箇所と内堀へ通じる石組水路などの遺構面が現在の地面より約50cm下に見つかりました。 |

|

| 大手門跡の石垣 |

| 間口8間(約14.5m)、奥行3間半(約6.4m)の規模でシャチホコの付いた重厚豪壮な櫓門であった |

|

| 馬溜跡の上屋付きの井戸跡 |

|

| 馬溜跡から二の丸上の段の中櫓(左側)と太鼓櫓(右側)を見上げる。下の石垣は大手門の石垣 |

|

| 大手門跡を入ってすぐの所から二の丸上の段北東角の太鼓櫓を見上げながら石段を上ると、帯曲輪および二の丸上の段に通じる三の門跡に至る |

|

| 二の丸上段の石垣 |

| 松江城の石垣は、打込みはぎといって石切り場で切り出した石の平坦な面の角をたたきつき合わせやすくした積み方がほとんどで、慶長年間に築かれた城によく見られます。 |

|

| 三の門跡 |

|

| 二の門跡(二の門を上がり左へ行くと二の丸上段に出る) |

|

| 二の丸上段跡 |

| 本丸南側の一段低い平地で、江戸時代には中央に御書院(現在松江郷土館・興雲閣)があり松平家二代藩主「綱隆」の時まで藩主の居住となっていた。御書院の北には御殿女中の居住である「局長屋」、南には御月見櫓があり、他に大広間、御式台、御作事小屋、番所、井戸がありました。また石段に沿って二の門、三の門、定御番所、御門東之櫓、下雪隠、太鼓櫓、腰掛、中櫓、南櫓がありました。 |

|

| 定番所跡 |

|

| 太 鼓 櫓 |

| 太鼓櫓は、二の丸の北東角に建てられた平屋建ての櫓でする中櫓と同規模の櫓ですが、入り口に庇が付くところが異なります。建物の中には城内に時刻や号令を告げる太鼓が置かれていた櫓です。 |

|

| 中 櫓 |

| 中櫓は、二の丸の東側に建てられた平屋建ての櫓です。江戸時代前期の文献や絵図には「中櫓」または「東の矢蔵」という名前が見られ、幕末には「御愚息蔵」とも呼ばれていました。この櫓の用途は分かっていませんが、「御具足蔵」という名前のように、中に武具などを保管する倉庫であったことが考えられます。 |

|

| 南 櫓 |

| 南櫓は、二の丸の南東角に建てられた2階建てのやぐらです。江戸時代前期の文献や絵図に「南櫓」または「南ノ弐重屋くら」という名前が見られ、幕末には「御召蔵」とも呼ばれていました。この櫓の用途は分かっていませんが、建てられた位置から考えると、城下町の南東方向を監視する櫓であつたことが考えられます。 |

|

| 二の丸上段の井戸 |

|

| 二の丸番所跡 |

| 二の丸には藩主綱隆公の御殿があり、その入り口を警備するする人々が詰めていた番所 がこの付近にあったと思われます。(現在はトイレがあります) |

|

| 松 江 神 社(御祭神「松平直政公」・「堀尾吉晴れ公」・「松平治郷(不昧)公」・「徳川家康公」) |

| 明治10年に旧松江藩の人々によって、川津村(現松江市西川津町)楽山に松平直政公を御祭神として楽山神社が創建されましたが、1628年(寛永)堀尾忠春公、朝酌村西尾(現松江市西尾町)に創建した東照宮を明治32年に合祀し、当地に御遷座松江神社と改称されました。又昭和6年に松江の開祖、堀尾吉春公、松江藩中興の名主、不昧流茶道始祖松平治郷(不昧)公を配祀し現在にいたる。 |

|

| 本殿 |

|

| 拝殿 |

|

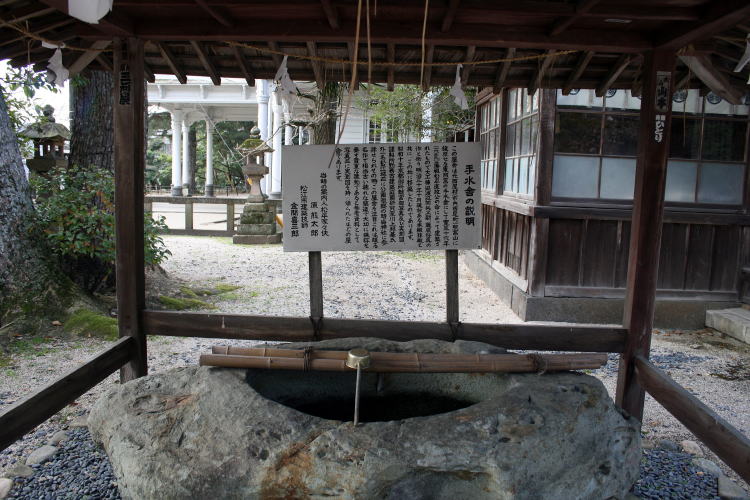

| 手水舎 |

| この屋舎は市内西尾町照高山に鎮座せる東照宮の手水舎で1639年(寛永16)藩祖松平直政公の命によって建築されたもので、明治30年10に本殿拝殿と共に移築されたものです。 |

|

| 局長屋跡 |

|

| 御書院跡 |

|

| 興 雲 閣 |

| この建物は、1903年(明治36)に山陰地方に天皇陛下をお迎えするために松江市が建設したもので、明治40年5月には皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)がお泊りになっている。昭和48年からは館内に「松江郷土館」とし、郷土の歴史、文化、民族の資料を展示、公開をしている。 |

|

| 御月見櫓跡 |

|

| 御月見櫓跡の石垣 |

|

|