| 表向から「不明門の渡櫓」をくぐり、石段を上がりきると、本丸(本段)の広場に出る。 |

|

| 「本段から見た「不明門の渡り櫓」 |

|

| 天守閣の礎石(移設) |

天守閣が元の位置に鉄筋コンクリートで再建されたため、その礎石を移し、元の通りに配置してある (本壇南東角の近くにあり)

かつて、この場所には土蔵・下男部屋・舂屋などが置かれており、また、右寄りの南面土塀のところには、二層の干飯(ほしい)櫓がありました |

|

|

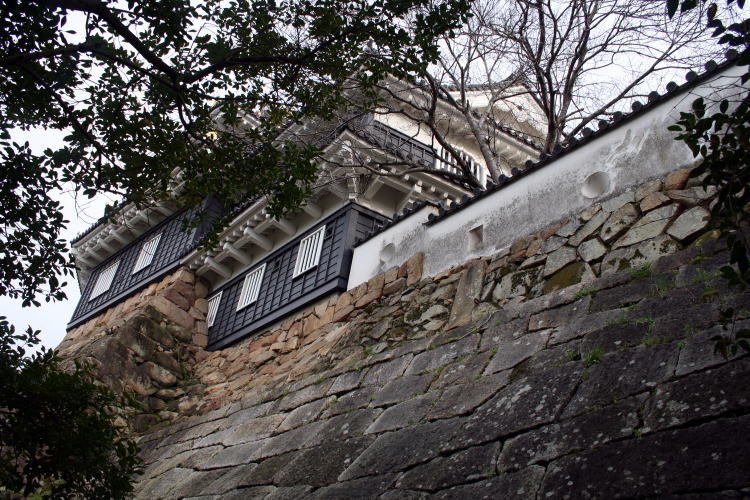

| 付櫓の塩蔵と天守閣(南面) |

| 5重6階の天守。高さは約20.45m。平面は東西に長く、北側に出っ張る不等辺五角形。川に面する天主台の北側石垣は垂直に近い急勾配になっている。土蔵造りの外壁は、黒漆塗りの下見張りで、窓は塗格子、内部はもと畳敷きだった。天守の入口は、西側の2重2階の塩蔵(写真左側)の内部にあった。1996年(昭和41)i鉄筋コンクリートで復元された。 |

|

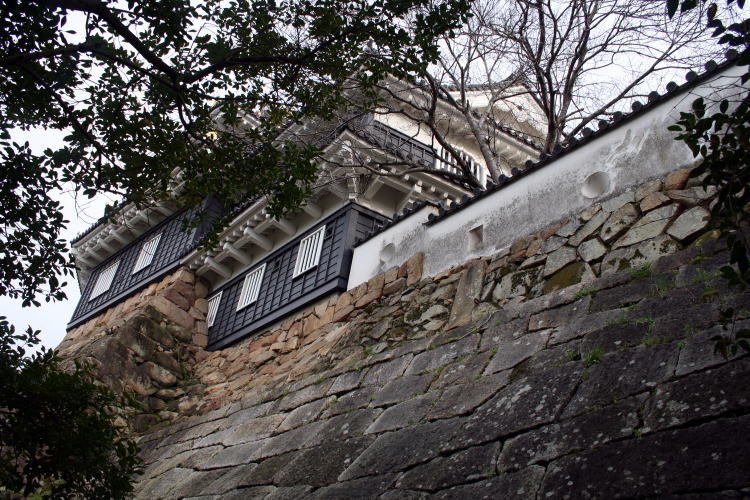

| 歪んだ平面の天守閣一・二階部分(北面) |

| 北側の天守台石垣はひどく歪んだ多角形をしている。この歪みを修正するため天守1・2階を不等辺五角形とし、大入母屋屋根を重ね、上階にいくにつれ、徐々に四角形に修正している。そのため複雑な外観となり、特徴的な構造となっている

|

|

| 要害門(上門)の内側(南面) |

| 櫓門の下門、上門の両門とも明治初期に取り壊されたが、上門だけが昭和41年に木造で再建された。ただし、再建されたのは薬医門形式だが、本来は高麗門形式だった |

|

| 六十一雁木石段と要害門(上門) |

上段東面中央やや北寄りにあり、旭川に臨む「水の手」から本段へ直に登る勝手筋の通用口。六十一はその当初の階段数に因むもの。

下の段は江戸時代初期の前池田氏の時に整備されたが、この付近も修築された。現在の表土は埋まって高くなっている 。かつては、左側登り石塁の先端部から右側の本壇石垣中位部分にかけて、2階建の本格的な櫓門が下門として存在し、厳重に防備されていた

|

|

| 数寄方櫓跡の石垣 |

|

|

| 天守台の高石垣(北面) |

| 宇喜多秀家が慶長2年(1597)までに築いた石垣で、加工を施さない自然石を用いた野面積み式による。高さ14.9m |

|

| 下の段と中の段の石垣 |

|

| 下の段から天守を眺める |

|

| 天守台塩蔵下の高石垣(北面) |

| 元禄時代(1688〜1703)に、背後の高石垣に孕みが生じたため補強された切石整層積みの石垣、補強した最上段部の角を丸く加工しているのが特徴です

上方および奥の宇喜多氏時代の野面積みの丸い石垣とは異なっています。 |

|

|

| 馬場口門から後楽園に架かる月見橋 |

|

| 武家屋敷長屋門 |

| 林原美術館の正門として移築され、かつて藩対面所が置かれたところで、美術館裏手には対面所西北隅櫓跡の櫓台高石垣が残っています |

|

|

|