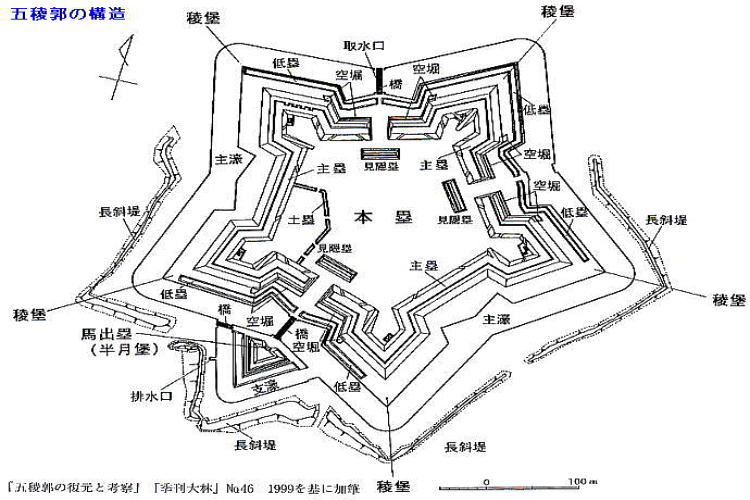

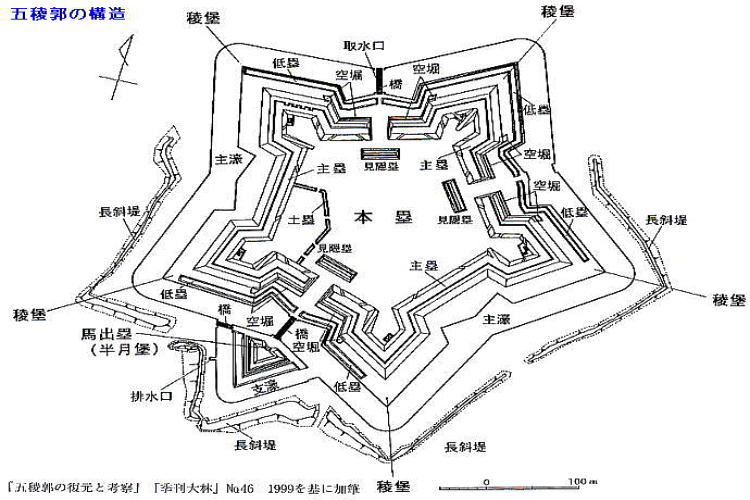

| 五稜郭の構造 |

|

| 五稜郭の全景 |

写真素材「フォトライブラリー」の無料画像を使用しました)  |

| 五稜郭入口の碑と案内看板 |

|

| 一の橋 (五稜郭に登城するには枝堀に架かる一の橋と本堀に架かる二の橋を渡り表門に入る) |

|

| 本堀に架かる二の橋 |

|

| 表 門 |

|

| 本堀と長斜提 |

|

| 武者返しの石垣 |

| 敵兵が石垣をよじのぼっても、乗り越えられないようにしたのが「武者返し」。五稜郭の武者返しは、石垣の上に板石を張りださせた、台場遺構に特有の形態をもつものです。 |

|

| 表門をを入ると左右に空堀がある。 |

|

| 石垣に上がる階段 |

|

| 復元中の函館奉行所庁舎 (訪問時はまだ建築途中で見学は出来ませんでした) |

| 五稜郭はヨーロッパなどで見られる城塞都市とは違い、なかに建てられたのは「函館奉行所」

(正式には「函館御役所」)という役所である。築造方式は様式だが、建物は和式の木造建築だった。函館奉行所で行われる業務は、

松前藩の領地を除く蝦夷地全体に及ぶ管理であった。函館奉行配下の役人は、安政5年(1858)頃で400人ほどいたが、函館に常駐して

いたのはそのうち半分程である。

7年の歳月を掛けて建設された五稜郭だったが、明治元年(1868)江戸幕府が崩壊し、奉行所としての機能は4年ほどで終了した。

その後、明治4年(1871)には開拓使によって奉行所は取り壊され、その姿を消した。

|

|

| 完成した函館奉行所 |

|

| 見隠塁(外部から中が見通せないように、3ヶ所あった出入り口の内側に設けられた。 |

|

|

| 土塁跡 |

|

| 外堀 (堀の深さは約4m・石垣の上の土塁の高さは約5〜7m) |

|

|