| 城址碑と入城券売所 |

|

| 大松前川に架かる馬坂橋 |

| 城内へ通じる五つある坂の一つで、“大坂冬の陣”直前、父の意に反して豊臣方に与しようとした5代藩主慶廣の4男・数馬乃介由廣が家臣に切り殺された場所であることから、数馬坂と呼ばれていたのが訛り、馬坂と呼ばれるようになった |

|

| 松前城の別名「福山城」址碑 |

|

| 馬坂にかつて存在した徴典館跡 |

|

| 馬坂から3ノ丸に架かる石橋 |

|

| 番所跡((3ノ丸跡) |

| 枡形へ通じる外堀に架かる反橋脇にあり、反橋の守備及び3ノ丸には、同様の番所がもう一ケ所あり、追手枡形へ通じる小橋脇にもあります。 |

|

| 鉄砲置場跡 |

|

| 七番台場跡 |

| かつて、この三の丸には、海側を向いて七ヶ所の台場が設けてありました |

|

| 三の丸に置かれている模型 |

|

| 3ノ丸の風景 |

|

| 搦手二ノ門 |

| 松前城は1949年(昭和24)に焼失。町民の熱烈な願いで、10年後に3層天守が外観復元された。1971年(昭和51)から史跡福山城保存管理計画に基づき、搦手2ノ門等が復元完成した。 |

|

|

搦手二ノ門 (二の丸側・内側)

|

|

| 三の丸と二の丸との間の外堀 |

|

| 搦手2ノ門のを潜ると右側に搦手門跡がある。 |

|

| ニノ丸多門櫓跡に「桜前線本道上陸標準木」がある(訪れたときはまだ開花していなかった) |

|

|

二重太鼓櫓跡

|

| この櫓は、2ノ丸南東隅にあり、城内3ヶ所ある二重櫓のうち、敵の侵入を監視する上にも最も重要な位置にあって、開場はもとより海岸線、市街地、三之丸と、広範囲を見渡すことができました。また、平常時にはその名のとおり、太鼓を打ち時を知らせる役割を果たしていた。 |

|

| ニノ丸を囲む板塀(狭間が見える) |

|

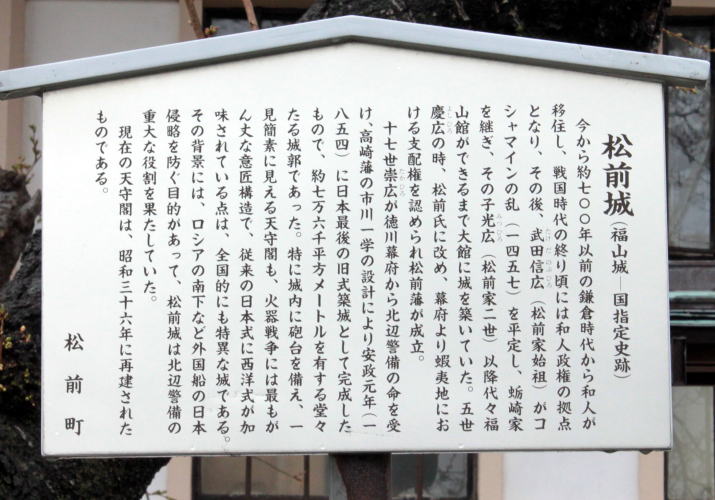

| 天守閣入口の松前城の史跡案内板 |

|

| 天守閣から眺める「搦手門 |

|

| 天守閣内部は松前藩の御用船だった長者丸の道具ほか、藩政時代の資料が展示されている。 |

|

|

| 天守閣から眺める本丸跡と松前神社 |

|

天守閣

|

| 昭和まで残ったいた19基の天守の一つ(現存しているのは12基、松前城以外の6基は戦災焼失)であったが、昭和24年に火災焼失し、昭和36年に復元されたものです。 |

|

本丸御門

|

| 慶長11(1606)年に完成したもので、城内唯一の現存で、重要文化財指定である |

|

| 当時の重厚な門構えを想いださせる。 |

|

|

| 並立する本丸御門と天守閣 |

|

| 本丸御殿跡から天守と本丸御門を眺める |

|

旧本丸御殿玄関

|

| 慶長11(1606)年に完成した城は、当時これを福山館と称していた。しかし、寛永14(1637)年城中から火を出し、多くの建物を焼失、寛永16年これを修築した。その際、表御殿には京都伏見城の一部が移されたと伝えられている。明治8年、北海道開拓使の命令により福山城は取り壊されたが、天守と本丸御門、表御殿は残った。表御殿は松城小学校として充用され、明治33年新校舎が完成した後もこの玄関だけは小学校正面玄関として、昭和57年まで利用されてきた。現在は、本丸御門の側に移築され保存されている。 |

|

| 内堀越しに天守閣(北東面)を見る |

|

| 本丸御殿跡 |

|

城址にある松前神社

|

| 松前藩祖の武田信廣を祭神として明治14年に建立鳥居右手には、7代公廣が3代将軍徳川家光より拝領した梅の木「臥せ龍梅」があります |

|

| 闇の夜の井戸 |

| 矩広は僅か7歳で藩主となったため、そのはじめの頃は、家老間の権力争いや不祥事が続出した。1つの事件として、藩士に大沢多治郎兵衛という忠臣がいました。しばしば矩広を諌めるので、周りの悪臣たちから憎まれていました。ある日悪臣らから、殿が誤って愛用の鉄扇を井戸に落としたので拾うようにとの君命と伝えられた。企てと知りつつ井戸に降りたところ、次々に大石が投げ込まれ果ててしまいました。藩主矩広は、良き家臣の一人を失ってしまったのです。現在の井戸は移されたもので、本来は本丸御門の前にありました。今から330年ほど前の出来事です。 |

|

天神坂門

|

| 五つある坂の一つで、外郭から三の丸に至る門です。門の間に小さく見えるのは天守閣です。2000年に復元 |

|

|

|

|