| 苗木城址碑 |

| 明治24年(1891)、城跡が時とともに忘れ去られるのを痛み、苗木城下に居住する旧藩遺士族によって建てられた城址碑。 |

|

| 天守台 |

苗木城の天守は2つの巨岩のまたがる形で作られ、三層となっていました。

1階部分の名称は「天守縁下」、板縁を入れて4m×5m(2間×2間半)の広さで、岩の南西側隅にありました。

2階は「玉蔵」と呼ばれ、岩が敷地を占め、建物の床面自体の大きさは6m×6m(三間四方)でした。ここには1階と3階に通じる階段が設けられていました。

3階の「天守」は巨岩の上にあり、9m×11m(4間半×5間半)の大きさでした。この巨岩の上の柱と梁組みは、苗木城天守3階部分の床面を復元(想定)したもので、岩の柱穴は既存のものを利用している。

苗木城天守3階部分を一部復元し、展望台として利用されている。

|

|

|

|

|

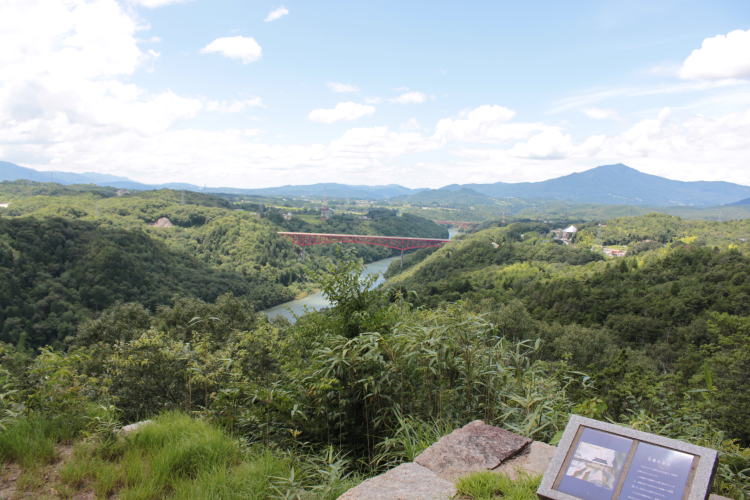

天守台から眺めた風景(眼下に木曽川・中津川市内・恵那山系を眺める)

|

|

| 馬 洗 岩 |

| 天守台跡の南下に大岩があり、馬洗岩と呼ばれている。絵図には「この石回り23間2尺」とあり、周囲45mの花崗岩質の自然石である。馬洗岩の由来は、かって苗木城が敵に攻められ、敵に水の手を切られた時、この岩の上に馬を乗せ、米にて馬を洗い、水が豊富であるかの様に敵を欺いたことから付けられたといわれている。 |

|

| 天守台南面の自然巨岩 |

|

|

| 笠 置 矢 倉 跡 |

| 本丸から見て西側にある矢倉で、常時何も置かれていなかつた。建物、は床下も合わせて3階建ての掛屋造りで、巨岩の上に建てられていた。ここからの眺望が良く、笠置山が正面に見えることから「笠置矢倉」と呼ばれた。。 |

|

| 笠置矢倉跡から笠置山を眺める |

|

| 的 場 |

| 苗木城には、弓の稽古場としての的場が本丸と二の丸に設けられていた。二の丸にあるこの的場は、領主居間の南側、一段と低い所にあった。的場の敷地は長さ30m、幅15m程で、剣、槍、鉄砲の稽古も行われていた。残っている的の土塁は長さ3m高さ1mで、右側は石垣、左側と奥は土塀で囲われていた。 |

|

|

| 的場から眺めた本丸の石垣 |

|

| 帯曲輪跡(的場・仕切門・八大竜王・清水門・不明門を経て二の丸に通じる)( |

|

|

| 仕 切 門 跡 |

| 城の二の丸から本丸に至る南側の登り道には、崖沿いに石垣が築かれ、塀が設けられていた。この仕切門の仕切の意味は二の丸と本丸との境を意味し、この先は本丸であることを示していた。門は屋根付きの2間、4間半の建物で、門の右側は小屋(物置)として利用されていた。 |

|

| 木 曽 物 見 矢 倉 跡 |

| 木曽川に面した崖の上に、物見矢倉と言われる建物があり、別名「木曽物見」ともいう。一部2階建ての4間、6間の二部屋があった。ここからの眺望は素晴らしく、前方には恵那山に連なる山々山麗に広がる中津川市街地を見渡せることが出来る。 |

|

| 巨岩の間には八大竜王祀られている祠 |

|

清 水 門 跡

|

| 門の北側にある大岩の下から清水が湧き出て、どんな時でも枯れることがないと言われている。 |

|

| 不明門跡 |

| 一段と低い所にある門で、呼び名は「ふめいもん」とも「あかずのもん}とも言われ、2階建てであった。2階部分は物置にしようされ、1階部分(床下)は門になっていた。幅約1間の通用口の両側の壁は石垣で、高さは最大で3.2mあつた。普段は締め切られ、忍びの門であるといわれているが、現在門から外につながる道は確認出来ていない。 |

|

|