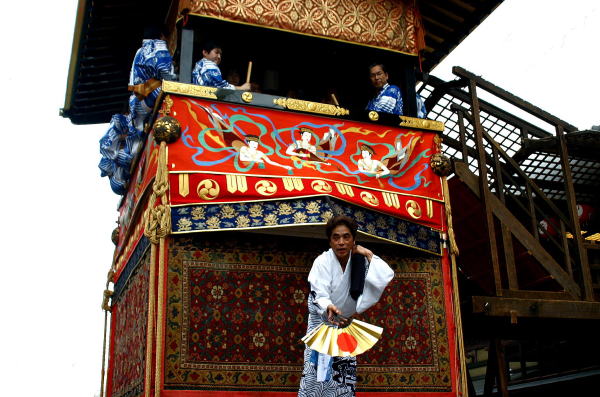

| 南観音山 |

| 山鉾巡行の最後を行く曳山です。諸病を防ぐといわれて山の後方には柳の大枝を垂らして巡行します。下水引は土佐光孚の下絵による「舞楽図」刺繍で、見送りは現在、日本画家加山又造下絵による「龍王渡海」を使用しています。前掛に使用していた「異无須織」と呼ばれるペルシャ絹緞通は、世界にわずかしか現存しない金銀モールを織り込んだ17世紀の華麗な名品です。 |

|

山の御神体は北観音山と同じ楊柳観音(ようりゅうかんのん)像で、この2つの観音像は、鎌倉時代に現在の日光から持ってきたとされる。俗説で「北観音山の観音さまは男だが、南観音山は女性なので、南では宵山の夜更けに明日の無事を祈って「『あばれ観音』の行をなさる」と伝えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|