|

|

(がんごうじ)

|

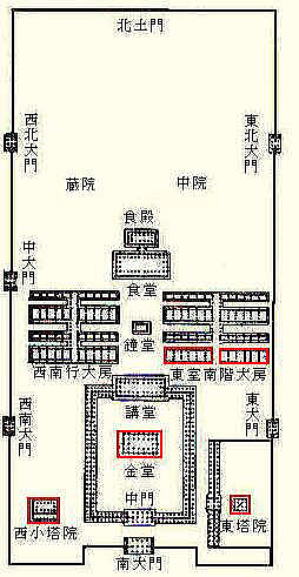

奈良時代の元興寺伽藍は、南大門、中門、金堂(本尊は弥勒仏)、講堂、鐘堂、食堂(じきどう)が南北に一直線に並び、中門左右から伸びた回廊が金堂を囲み、講堂の左右に達していた。回廊の外側、東には五重塔を中心とする東塔院、西には小塔院があった(小塔院には、小型の塔が屋内に安置されていたものと思われる)。これらの建物はすべて焼失して現存しない。なお、講堂の背後左右には、数棟ずつの僧房(僧の居住する建物)があった。これは、東西に長い長屋のような建物で、このうち東側手前にあった僧房を鎌倉時代に改造したものが、現存する本堂と禅室である。 |

| 東 門 (重 文) | |

|

|

| 北 門 | |

|

|

| 極 楽 堂 | |

|

|

| 僧 坊 (国宝) | |

|

|

| 極楽堂(西南から眺める) | |

|

|

| 行 基 葺 古 瓦 (色のカラフルな部分が古瓦) | |

|

|

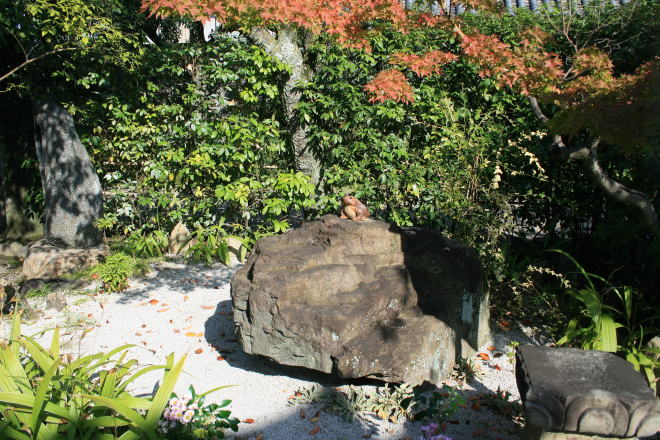

| かえる石(大阪城の蛙石) | |

| 江戸時代の奇石を集めた「雲根志」に載せられている大坂城の蛙石です。河内の川べりにあった殺生石だったが、後に太閤秀吉が気に入って大坂城に運びこまれたという。淀君の霊がこもっているとも云い、近代には乾櫓から堀をはさんだ対岸隅にあった。大坂城にあった頃は堀に身を投げた人も必ずこの石の下に帰ると言われた。ご縁があって、この寺に移され、極楽堂に向かって安置された。福かえる、無事かえるの名石として毎年7月7日に供養される。 | |

|

|

| 元興寺境内の風景 | |

|

|

| 石仏の間に「桔梗」が咲いていた。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 極楽堂の周囲には沢山の「萩」の花がありましたが、時期的にはすんでいました。 | |

|

|

|

|

| 極楽堂を南東ら眺める(萩の花が沢山植えてある) | |

|

|

| 元興寺から南の奈良町の中に「元興寺塔跡」があります。 | |

|

|

| 基 壇 (五重塔) | |

| 安政6年(1859)の火事によって失われるまで五重の大塔がここに建っていた | |

|

|

| 塔跡にある御堂 | |

|

|

|

(がんこうじ)

| 良時代の伽藍配置図 |

|

| 所在地 | 奈良市中院町 |

| 開山 | 智光 |

| 宗派 | 真言律宗 |

| 本尊 | 智光曼荼羅 |

| 元興寺 (がんごうじ)は、奈良市にある、南都七大寺の1つに数えられる寺院。蘇我馬子が飛鳥に建立した、日本最古の本格的仏教寺院である法興寺(ほうこうじ)がその前身である。 法興寺は平城京遷都に伴って飛鳥から新都へ移転し、元興寺となった(ただし、飛鳥の法興寺も元の場所に残り、今日の飛鳥寺となっている)。 和銅3年(710年)の平城京遷都に伴って、飛鳥にあった薬師寺、厩坂寺(のちの興福寺)、大官大寺(のちの大安寺)などは新都へ移転した。 法興寺は養老2年(718年)平城京へ移転したが、飛鳥の法興寺も廃止はされずに元の場所に残った。 通常、飛鳥にある寺を「法興寺」、平城京の方の寺を「元興寺」と称している。「法興」も「元興」も、日本で最初に仏法が興隆した寺院であるとの意である |

| 撮影 | 2007.10.28 |