| 霰天神山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 永正年間(1504−1520)京都に大火があったが、時ならぬ霰が降って猛火がたちどころに消えた。あの時一寸二分(約3.6センチ)の天神像が降ってきたのでこれを祀ったのがこの山の起こりとされている。古来、社寺で火除護符を出しながら本元の社寺が焼失したという例が多いが、この霰天神山では、天明、元治の大火で隣町の山鉾が焼けてもこの町は被害を受けなかった。 |

|

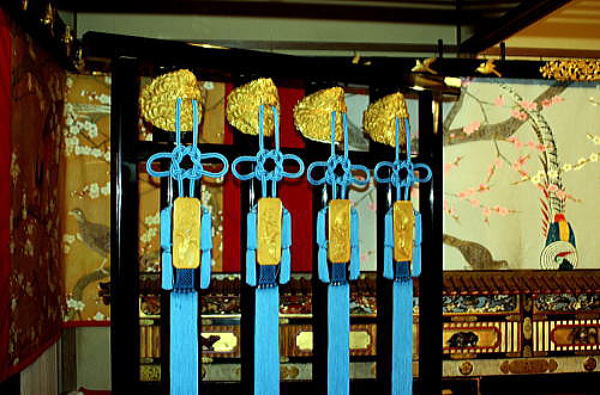

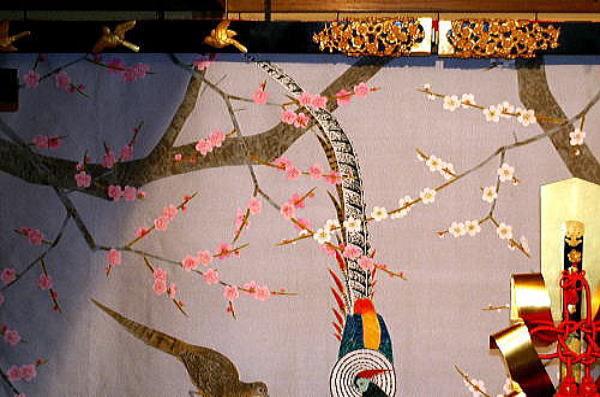

18世紀初めの正徳年間(江戸中期)に山を改造し、両側と後面を透塀(すかしべい)とし、真松の代わりに若松12本を塀内に並べ、社殿の屋根を大きくし山胴を廃し鳥居内に榊一対と紅梅2本を立てるという独特な山を考案しました。前掛は16世紀ベルギー製の毛綴を用いていましたが、昭和56年から中国刺繍「太湖岩鳳凰図」に替えています。異色な設計の山本体が見どころです。 |