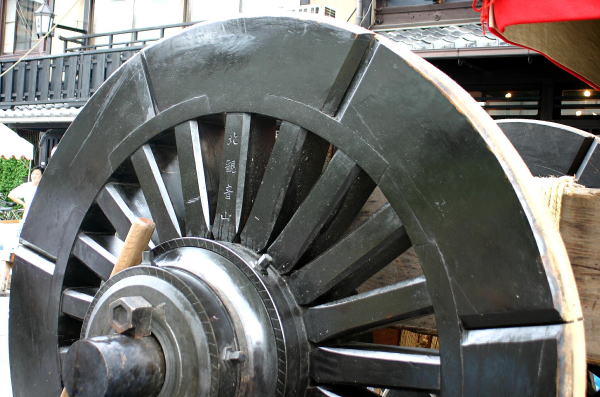

| 北観音山 |

| 文和2年(1353)(南北朝)に創建され、現在後の祭の先頭を行く曳山です。この山を有する六角町には、古くから三井家、松坂屋などの豪商も居住していたため、緻密な刺繍の見送や水引、飾金具などの豪華な装飾品を数多く所有しています。破風の彫刻は天保4年(1833)(江戸後期)片岡友輔作のもので、欄縁や柱の金具細工の精巧さと相まって山を一層華麗なものに見せています。 |

|

応仁の乱前後から南観音山と隔年交替で巡行していた曳山(ひきやま)。当初は屋根がなく、舞台に真松を立て、御神体の観音尊を祀って囃子方を乗せた形であったが、寛政から天保にかけて現在のような形のものに造り替えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|